нуться к репетициям. Тогда можно будет по-настоящему требовать от дирижера, по-настоящему судить о его интерпретации.

Благодаря «легким» дирижерам театры очень выигрывают в организационном отношении и потому любят их. Но часто мы забываем, как проигрывает при этом музыка.

Оркестр у Проваторова звучит сочно, выразительно, динамически разнообразно (правда, в некоторых оркестровых эпизодах динамическая шкала в целом несколько «сдвигается вверх»). В его исполнительской манере много привлекательного. Жест выразительный, волевой, естественный; даже такой непривычный прием, как встречные движения рук — одна вниз, другая вверх — в двухдольном размере, воспринимается как вполне закономерное отражение характера и фактуры музыки. Особенно удаются дирижеру те эпизоды, где ритм главенствует, да еще если при этом занята вся масса оркестра, включая медную группу. Прекрасный пример в этом смысле — буквально все балетные сцены, когда временами начинает казаться, что Проваторов ощущает звук как нечто пластически осязаемое, настолько образно «лепит» он детали оркестровки.

Иногда у него возникает склонность к излишеству движений. Это хочется отметить тем более, что во многих сценах, сложных по ансамблю, дирижер пользуется предельно экономным, острым и точным жестом.

Когда Проваторов дирижирует оркестром, то почти зримо ощущаешь нити, связывающие его с каждым музыкантом. А вот с певцами, в особенности с солистами, эта творческая взаимосвязь заметно слабеет. То ли здесь сказывается какое-то недоверие — вдруг артист «не ответит», то ли, наоборот, излишняя деликатность в отношении их исполнительских желаний, либо сравнительно не большой еще опыт общения с вокалистами. А может быть, просто дает себя чувствовать «симфоническое прошлое» дирижера. Строго говоря, Проваторов не ведет сцену так, как он ведет оркестр. Но ведь дирижер в опере тем и отличается от режиссера, что может и должен влиять на ход спектакля в процессе самого спектакля. Кстати, интересно было бы дать возможность Проваторову наряду с оперой попробовать себя и в балете. Замечания наши не должны рассматриваться как сомнение в «оперности» дирижера. Просто от такого одаренного музыканта хочется еще большего. Оно, без сомнения, придет.

* * *

А. Мелик-Пашаев

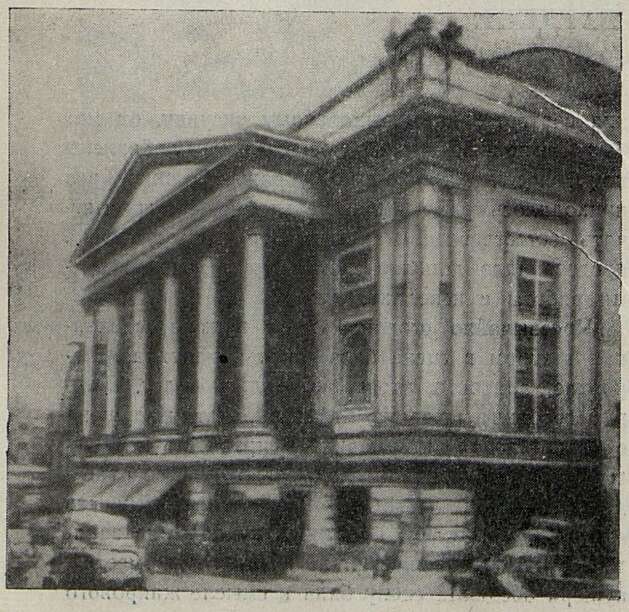

«Пиковая дама» в Ковент-Гардене

Осенью прошлого года меня пригласили в лондонский театр Ковент-Гарден для постановки оперы Чайковского «Пиковая дама». Предложение было очень интересным и вместе с тем ответственным. Ведь до сих пор ни один советский дирижер еще не выступал в этом крупнейшем театре столицы Великобритании.

Гениальная опера была уже знакома лондонцам. Первое представление «Пиковой дамы» в Ковент-Гардене состоялось в декабре 1950 года под управлением известного немецкого дирижера Эриха Клейбера. Английский перевод либретто, очевидно, не удовлетворил театр; для нынешней постановки (она возобновлялась после шестилетнего перерыва) музыковед Артур Джекобе сделал новый текст. Не зная языка, не могу судить о его литературных достоинствах. Но с точки зрения соответствия музыкальному рисунку, он мог быть выполнен точнее: кое-где были добавлены ноты, кое-где, наоборот, убраны, а иной раз приходилось ради выразительности фразы смягчать естественный акцент. Все это, конечно, представляло дополнительные трудности во время работы с исполнителями.

Чрезвычайно огорчила меня купюра, сделанная театром в сцене бала (третья картина). Вероятно, для того, чтобы освободить балет, который готовил очередную премьеру, была выпущена очаровательная интермедия «Искренность пастушки». Об этом я узнал за несколько дней до отъезда в Англию и, конечно, при всем желании ничего сделать уже не мог: балетная труппа была занята, костюмов для пасторали не было. Разумеется, купюра обеднила сцену бала в смысле жанрового

разнообразия, лишила необходимого сценического контраста. Все же остальное шло в неприкосновенности.

Времени для уроков, спевок и репетиций было очень мало, всего двенадцать дней — норма обычная в здешнем театре, но, на мой взгляд, слишком скудная для новых постановок. Поэтому работать приходилось очень напряженно: уже были анонсированы все пять спектаклей «Пиковой дамы». Генеральная репетиция прошла 1 декабря, премьера — 2, и далее спектакли шли — 5, 11, 14 и 19 — все с одним составам. Шесть раз за девятнадцать дней спеть партию Германа — серьезное испытание вокальной и артистической зрелости (даже если такую ситуацию считать исключением!).

Состав исполнителей «Пиковой дамы» был многонациональным. Партию Лизы пела австралийка М. Кольер, графини — англичанка Коутс, Германа — валлиец Ричард Люис, Томского — чех Краус, Елецкого — наполовину француз, наполовину итальянец Кьюллико. Все они не гастролеры, а члены постоянного состава труппы. В ней 48 солистов, и если коллектив Ковент-Гардена не блещет звездами первой величины, то по профессиональному уровню и общей культуре исполнения он вполне способен достойно воплотить оперное произведение любой сложности. Сравнительно недавно репертуар театра строился на приглашенных гастролерах, но вот уже ряд сезонов с артистами заключают двухгодичный контракт; по истечении этого срока обе стороны вольны возобновить соглашение или расторгнуть его.

Артисты проводят в театре почти весь день. С 10 до 16 часов идут репетиции, в 19.30 начинается спектакль. Насколько я мог убедиться, бытовая обстановка, созданная для артистического состава, вполне приемлема. B здании Ковент-Гардена есть хорошая столовая, к услугам исполнителей удобные комнаты, где они могуг отдохнуть между репетициями и спектаклем.

В менее выгодных условиях находится, с моей точки зрения, публика. Начать хотя бы с того, что в зрительный зал приходят в верхней одежде. Гардероб, правда, есть, но он тесен и находится едва ли не на улице. Впрочем, если хотите раздеться, то можете сделать это в зале, то есть свернуть свое пальто и спрятать под кресло.

Ритуал выходов на вызовы зрителей всегда одинаков. По окончании спектакля на авансцену обязательно выходят все его участники, даже те, кто был занят только в первых картинах. На следующие вызовы выходят уже по одному исполнители главных партий. Публика приветствует дирижера в начале каждого акта; перед последним актом он «поднимает» весь оркестр.

Репертуар в Ковент-Гардене строится очень практично, и об этом стоит рассказать. Оперные спектакли проходят здесь циклами. К примеру, за тридцать дней, которые я провел в Лондоне, на афише значились всего четыре названия: «Молчаливая женщина» Р. Штрауса, «Аида», «Пиковая дама» и «Сон в летнюю ночь» Б. Бриттена. «Молчаливая женщина» прошла семь раз, «Пиковая дама» — пять, после чего они на данный сезон ушли из репертуара. Их место заняли другие спектакли, которые подготовлялись в это время.

Такая система дает исполнителям возможность полнее проникнуться творческими задачами, углубить и усовершенствовать трактовку. Серьезно укрепляется ансамбль, ибо все спектакли, как правило, проходят в одном и том же составе. Наконец, все это позволяет административному аппарату наладить четкую репетиционную работу по подготовке новых спектаклей и равномерно занимать труппу. Разумеется, наиболее популярные оперы, как, например, «Аида», «Кармен», «Фауст» и другие, могут идти в продолжение всего сезона. Однако серьезные преимущества подобной «цикличности» несомненны.

Разве можно считать нормальным, если опера, прошедшая один или два раза, допустим, в сентябре, вдруг появляется на афише где-то в конце февраля, а потом в последние дни июня? Я беру пример преувеличенный, но все работники Большого театра, а может быть, и других наших оперных театров прекрасно поймут, о чем идет

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166