меньшую роль, чем в драме. Разница только в том, что в опере владеть ею нужно более искусно.

Не случайно Штоколова искренне интересует секрет долголетия творческой жизни и устойчивость исполнительских трактовок коронных вещей таких певцов, как Козловский и Лемешев. Казалось бы, странно: бас и вдруг вслушивается в пение теноров. А ему это очень важно, так как в самом содержании их искусства он находит неисчерпаемый запас художественных впечатлений.

Сейчас Штоколов стремится к тому, чтобы наиболее полно слить в своем пении красоту звука с интонационной выразительностью.

Но в нем живет художник, и поэтому его творческие цели всегда будут обгонять его достижения. Нельзя только забывать, что сама интенсивность артистических задач и укрупнение их зависят во многом от театра.

Дело не в том, чтобы певца поставили в какие-то особые условия (тем более, что он умеет создавать их сам, стоит сослаться хотя бы на его работу с замечательным характерным актером и режиссером А. Соколовым), а прежде всего в репертуаре. Кстати сказать, не в пример балету, о постановках которого можно спорить, но нельзя не признать, что поиски нового в нем достаточно активны, опера Кировского театра обогащает свой репертуар значительно медленнее. А «конкуренция» с Малеготом, кажется, не идет на пользу ни тому, ни другому коллективу. Между тем почему бы не возродить хотя бы существовавшую ранее традицию обмена творческими силами? И почему бы Штоколову не спеть Кутузова в «Войне и мире» Прокофьева или Додона в «Золотом петушке» Римского-Корсакова. Наверное, от этого выиграли бы обе стороны. Конечно, интересно было бы услышать Штоколова и в «Патетической оратории». Какими, может быть, неожиданными красками засверкало бы монументальное творение Свиридова.

Штоколов еще слишком молод, чтобы можно было сказать, что он находится в расцвете сил. Это еще впереди. Но насколько его артистический расцвет будет ярким и продолжительным, зависит не только от требовательной строгости к себе артиста (истинный талант эта требовательность никогда не оставляет), но и от тех творческих задач, которые последовательно будет ставить перед ним театр.

* * *

Е. Рацер

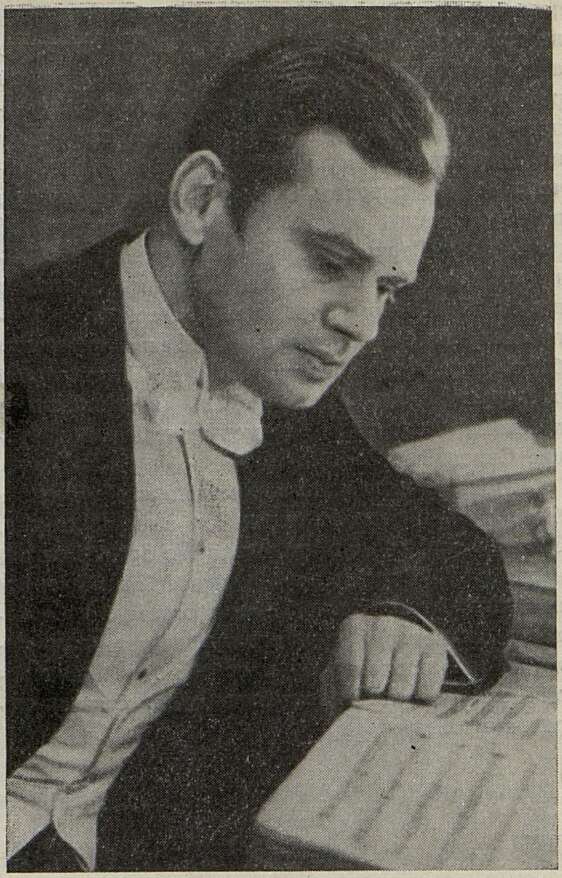

Дорогой исканий

Впервые москвичи познакомились с дирижером Г. Проваторовым на премьере оперы А. Спадавеккиа «Овод» в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Было это в 1961 году, но многое очень живо помнится и сейчас. И прежде всего — лаконичное вступление к опере, карнавальные танцы, где особенно отчетливо проявились характерные черты творческого облика дирижера. «Овод» начинается с тяжелых, мрачных «аккордов Ватикана», всего несколько тактов, но в исполнении их сразу же почувствовалась целеустремленная воля, масштабность мышления, ощущение трагической атмосферы действия.

Снова слушая Проваторова в нынешнем сезоне, теперь уже в четырех столь различных спектаклях, как «Овод», «Евгений Онегин», «Семья Тараса» и «Прекрасная Елена»1, убеждаешься, что первые впечатления не были обманчивы.

Перед нами дирижер не по «занимаемой должности», а по сущности его дарования. Он обладает яркой исполнительской индивидуальностью, открытым темпераментом, своим слышанием музыки. Его привлекают драматические коллизии, большие события, большие чувства. И чисто дирижерские качества Проваторова раскрываются в массовых сценах более полно и интересно, чем в камерных. Думается, его сфера — это Псковская вольница, Половецкий стан, сцена под Кромами...

В 1956 году он окончил Московскую консерваторию по классу А. Гаука (несколько раньше как пианист по классу А. Гольденвейзера). Уже тогда главное место в его студенческом репертуаре занимали Вторая симфония Рахманинова, Шестая Чайковского. Тяготение к крупным музыкальным полотнам проявилось в годы самостоятельной работы в Харьковской и в особенности в Днепропетровской филармониях, где положение главного дирижера облегчало выбор про-

_________

1 Последние три не являются «собственными» работами дирижера и переданы ему в большей или меньшей степени «на ходу».

грамм. Он исполнял Девятую симфонию Бетховена, Траурно-триумфальную Берлиоза, Третью Рахманинова, Вторую Хачатуряна, Одиннадцатую Шостаковича, поставил ораторию «Мессия» Генделя, «Реквием» Моцарта, кантату «Александр Невский» С. Прокофьева.

Проваторов хорошо владеет музыкальной формой. И в пределах всего оперного спектакля, и в более мелких разделах все строится у него естественно просто, складно, логично. Запомнились в его исполнении сцены острых драматических столкновений: вторая картина в «Оводе», собрание «Молодой Италии», «Бал у Лариных», вторая и седьмая картины в «Семье Тараса». Дирижер ведет их как бы на одном дыхании, находит единый стержень драматургического развития. И, хотя в стремительном потоке музыки «Бала у Лариных» иные детали партитуры, детали динамических и темповых сопоставлений оказываются подчас не раскрытыми, все же картина эта — безусловная удача Проваторова.

Не столь убедительны некоторые сцены лирического плана, сцены-раздумья. Вот, например, начало картины в кабинете у Ривареса («Овод»). Интонации кларнетов, словно отсчитывающих секунды, уходящие в вечность, требуют, пожалуй, более медленного темпа. Тогда и «таборные причитания» Зитты возникнут более органично, и контраст с последующими сценами станет острее. Несколько торопливым и потому малозначительным показался монолог Онегина «И здесь мне скучно!», который следовало бы четко противопоставить «блеску и суете» полонеза и экосеза.

Но если по поводу этих критических замечаний можно спорить, то с тремя первыми картинами «Евгения Онегина» явно не ладилось. Это относится и к логике развития музыкального материала, и к контакту между дирижером и исполнителями, и к выбору темпов. Несмотря на то, что некоторые темпы были даже слишком подвижными (например, реприза хора «Девицы-красавицы»), в общем создавалось впечатление затянутости, однообразия.

Впрочем, необходимо оговориться. Конечно, сложной партитурой «Евгения Онегина» Проваторов еще не овладел в той мере, как, скажем, партитурой «Овода» (здесь многие интонации воплощены настолько выразительно, что приобретают характер музыкальной речи, возникающей непосредственно в данный момент). И тем не менее на счет дирижера следует отнести далеко не все. Целостность восприятия первых трех картин оперы чрезвычайно затрудняет традиционный в данном театре пропуск хора «Уж как по мосту, мосточку». Изъят важнейший контрастирующий устой. В результате архитектоника нарушается и лирические эпизоды неизбежно начинают казаться растянутыми и однообразными. И экспозиция образа Ольги, лишившись интонационно-смысловой основы, не контрастирует образу Татьяны. Еще больше удлиняется «лирический ряд». Это уже не вина дирижера, а его беда.

Не пора ли спокойно, без громких фраз обсудить и решить вопрос: что важнее сохранить? Форму, найденную Станиславским в том или ином конкретном случае для того или иного спектакля? Или завещанные им принципы и методы работы с актером над созданием художественного образа, которые так часто нарушаются, когда мы пытаемся в новых условиях, с новыми актерскими индивидуальностями оживить старый рисунок спектакля.

Разумеется, не легко найти время для репетиций, необходимых при передаче спектакля другому дирижеру. Но с такой своеобразной индивидуальностью, как у Проваторова, трудно «влезать в чужую шкуру». И даже после нескольких спектаклей надо при первой же возможности вер-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166