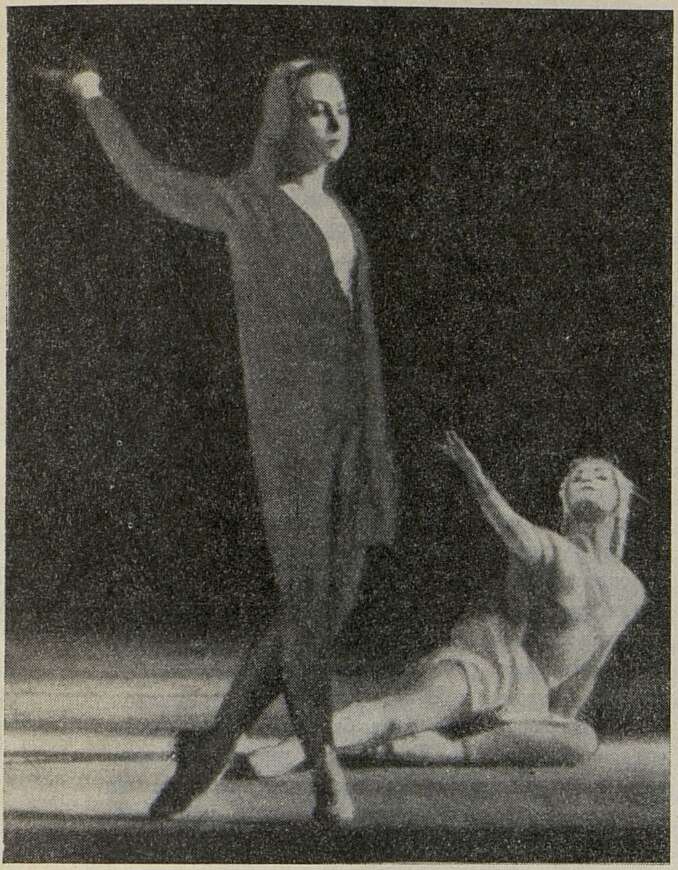

Мехменэ-Бану — Т. Зимина

сыпается звоном блестящих монет, дополняет образ Мехменэ-Бану — царицы — и служит обрисовке той помпезной дворцовой среды, которая противостоит внутренней драме героев. Гротескный танец шутов и придворных танцовщиц, старающихся развлечь Мехменэ-Бану, своим мрачным характером способен лишь усилить гнетущие переживания одинокой царицы. Наконец, танец воды в третьем акте воплощает мечту Ферхада и своими мягкими, плавными, текучими линиями подготавливает последнее адажио Ферхада и Ширин.

В этом балете Григорович полностью преодолел самодовлеющую дивертисментность, сумев подчинить все элементы хореографии сквозному драматическому развитию. И это достигнуто на основе непрерывного развертывания танцевальной стихии, насыщенной четким музыкально-драматическим смыслом.

Особенно следует остановиться на двух массовых сценах, являющихся, с нашей точки зрения, вершинами хореографического мастерства балетмейстера, — шествии и погоне. Уже в трио основных героев отчетливо обнаруживается принцип хореографической полифонии как формы раскрытия драматической ситуации: каждый из героев танцует свой, независимый от другого, внутренний монолог, но линии их танцев сливаются в единое целое, характер которого определяется содержанием данного драматического момента.

Шествие в сюжетном отношении, казалось бы, не содержит ничего существенного: Мехменэ-Бану и Ширин в окружении придворных и янычаров отправляются осматривать дворец, роспись которого заканчивает Ферхад. Здесь можно было бы ограничиться «проходками» статистов с постепенным накоплением массы людей на сцене. Ю. Григорович поступил иначе. Подобно тому как в постановке «Каменного цветка» он давал не танцы на помолвке, а помолвку в танце, не пляски на ярмарке, а ярмарку в пляске, так и здесь он превратил шествие в танец. Танец этот основан на постепенном введении групп танцующих (придворные, янычары, всадники и т. п.), на полифоническом их сочетании, на непрерывном нарастании размаха хореографической сцены и, наконец, на использовании в танце отдельных образно-изобразительных элементов (движений марша, верховой езды и т. п.). В этом шествии никто никуда не шествует, вместе с тем перед нами возникает картина яркой, помпезной придворной церемонии, завершающейся торжественным выходом Мехменэ-Бану и Ширин, которые, появляясь с разных сторон сцены, одновременно сталкиваются с Ферхадом.

Еще более трудную задачу решает балетмейстер в сцене погони. Она начинается с приказа Мехменэ-Бану настичь бежавших. Все новые и новые группы преследователей, возглавляемые Визирем (воинственную и мрачную фигуру которого на сцене Новосибирского театра очень точными и острыми средствами создает артист Г. Рыхлов), появляются на сцене. Здесь также возникает полифонический танец, но не стройный и гармоничный, как в шествии, а взвихренный и возбужденный, основанный на асимметрии рисунка и яростно устремленный вперед: вот янычары, высоко подняв Мехменэ-Бану, будто восседающую на колеснице и властно указывающую им путь, уносят ее вослед бегущим; вот Мехменэ-Бану в стремительных фуэте на середине словно обгоняет приближенных; вот пересекающие друг друга движения преследователей создают впечатление хаоса, из которого постепенно вырастает единое устремление. Но самым замечательным, пожалуй, в этой сцене является объединение в одном и том же танце бежавших и их преследователей. Происходит как бы «наложение» кадров.

Визирь — Г. Рыхлов

Запоминается кульминационный момент: в центре Визирь, по кругу сцены мужской кордебалет (в его танце продолжаются движения и ритмы погони), а Ферхад и Ширин рвутся друг к другу. Но смыкаются группы преследователей, и, пойманные, они вздымаются вверх над пирамидой схвативших их рук. И в центре царственная Мехменэ-Бану. Здесь, как и в других хореографических находках балета, уничтожается противопоставление между балетом-пьесой и балетом-симфонией. Хореография развивается по своим собственным законам, одновременно выражая музыку и драму1.

Новаторство танцевально-драматургических форм сочетается у Григоровича с обогащением и развитием хореографической лексики. Уже в первой крупной работе, «Каменном цветке», молодой балетмейстер нашел свой индивидуальный стиль. Этот стиль имеет три основных истока: классику, национальный народный танец и некоторые достижения современной зарубежной хореографии.

Проблема сочетания классики с национальным народным танцем в нашем балетном театре давно уже решена. Но ввести в этот сплав элементы современной зарубежной хореографии до Ю. Григоровича особенно не решались. Может быть, потому, что такие попытки порою клеймились как «модерн» и объявлялись едва ли не формализмом.

В сольные и особенно массовые танцы Григорович тонко, одним-двумя штрихами вплетает элементы национальной восточной хореографии (неоднократно побывав в странах Ближнего Востока, он хорошо знает ее). Он не боится обнажить чистую классику там, где она наиболее уместна для раскрытия образа (например, в четвертом адажио Ферхада и Ширин).

Хореографический язык балета сложен, как и его содержание. Но Григорович умеет использовать и выразительность простейших средств, не боясь их многократного повторения. В контексте сложного хореографического рисунка такие про-

_________

1 По этому пути идут и другие балетмейстеры. Недавно нам довелось видеть балет «Спартак» А. Хачатуряна, поставленный в Ереванском театре оперы и балета Евгением Чангой. Это значительное произведение, во многом преодолевающее недостатки двух предыдущих редакций, и оно заслуживает самостоятельного разбора. Но нельзя не упомянуть хотя бы об одной сцене — битве гладиаторов с римлянами и гибели Спартака (картина 15). Е. Чанга поставил этот эпизод так, как это можно сделать только в балете.

Две плотные колонны гладиаторов, над которой вздымается фигура Спартака, и римлян, которые несут Красса, тяжелой поступью, с паузой после каждого шага, медленно надвигаются друг на друга. В их неумолимом встречном движении есть что-то от наступления стенобитного тарана и от торжественно печального погребального шествия. Колонны разворачиваются, теснят друг друга и, наконец, скрываются за «пригорком». И тогда на опустевшую сцену стремительно выбегает смертельно раненый Спартак. Он танцует в луче прожектора, сражаясь с невидимым зрителю противником. Он умирает в этом танце, подобно Меркуцио в «Ромео и Джульетте» Л. Лавровского, умирает как герой на поле невидимого, но отчетливо представляемого нашим воображением сражения.

В финале Фригия находит Спартака в той же позе и на том же месте, где он упал, но окруженным несметным количеством поверженных врагов.

Целиком соответствуя содержанию музыки А. Хачатуряна, эта сцена выражает ее драматическую сущность средствами, доступными только балету. Она далека от натурального изображения битвы, но дает ее ясный образ. В этом ее принципиальное родство со сценой погони у Ю. Григоровича.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166