умеет достаточно обобщить их, создать на их основе образные характеристики. Не везде Глебов проявляет и должную требовательность в интонационном отборе.

Театральное решение балета «Мечта» не оригинально. Основным в хореографическом рисунке спектакля оказалась танцевальная декоративность, причем достаточно традиционная. Таков весь первый акт, третья картина третьего акта, где отсутствует какое-либо стремление постановщика раскрыть хореографическими средствами внутреннюю сущность музыкальных образов. Таково сценическое решение D-dur’нoгo вальса из первого акта, «Бульбы», «Коло» и др. Более содержателен образ Марии, но и здесь постановщик недостаточно внимателен к партитуре. Симфоническое развитие партии героини характеризуется не только обилием тематического материала, но и его разнообразной трансформацией, контрапунктическими проведениями. К сожалению, трактовка основного образа не связана с эмоциональным развитием музыки. Драматургически неубедителен в этом отношении танец Марии в третьей картине второго акта. Трудно принять сцену в уличном кафе. Музыка не содержит и намека на карикатуру, создаваемую балетмейстером: вульгарно одетая девица (почему-то названная «модернистской танцовщицей») исполняет грубо пародийный танец.

В спектакле выступили воспитанники и учащиеся Минского хореографического училища. Это придало особую свежесть массовым сценам, но повлекло за собой ряд технических дефектов (нарушение линий, несовпадение ритмов из-за недостаточно точных движений кордебалета, некоторую скованность и т. п.).

Партию Марии исполняют А. Корзенкова и И. Савельева. Роль эта трудна и требует силы, выносливости дыхания, большого эмоционального напряжения. Обе исполнительницы довольно успешно справляются с трудностями, внося различные оттенки в образ. Хрупкой, поэтичной, подетски робкой выглядит Мария у А. Корзенковой. И. Савельева — Мария более «земная», темпераментная и энергичная.

В выразительный цветовой наряд «одел» балет художник Е. Чемодуров. В первом и третьем актах господствует нежная и воздушная гамма голубовато-розовых тонов, во втором — тревожные сочетания красок: черные громады небоскребов и зеленые неоновые «глаза» реклам.

Оркестровая партия балета (главный дирижер театра — Л. Любимов) звучит выразительно и слаженно.

* * *

Минский театр принял к постановке балет Е. Глебова — произведение на актуальную, волну-

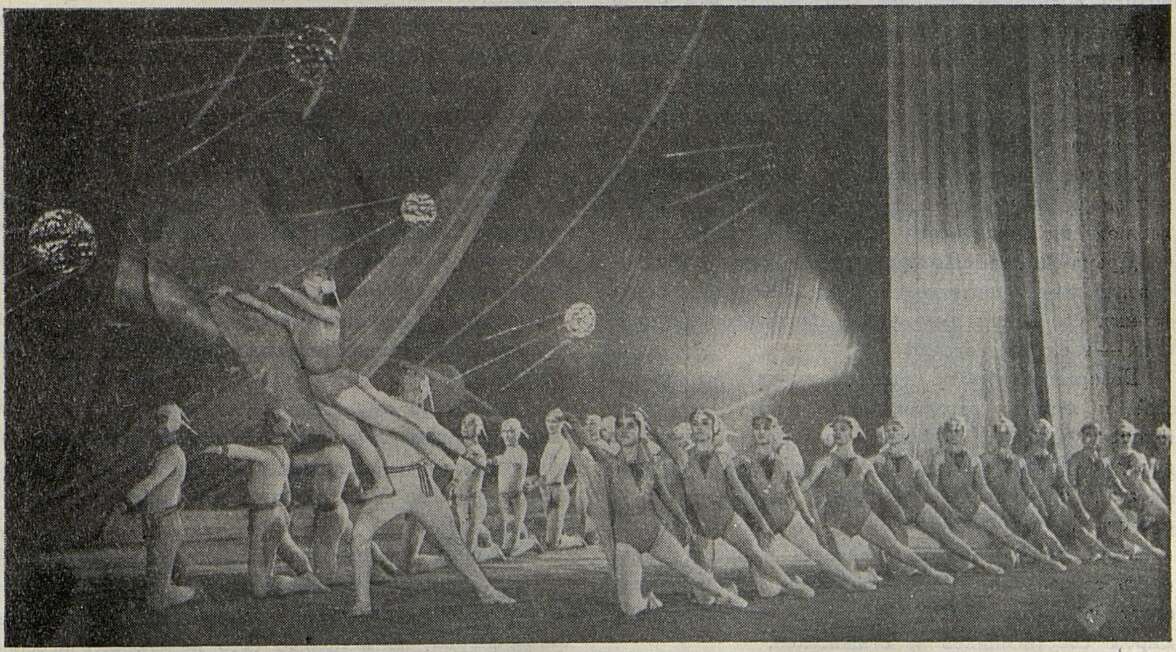

«Танец спутников»

ющую тему, но недостаточно зрелое, противоречивое, страдающее существенными драматургическими дефектами. Казалось бы, коллектив, взяв на себя ответственность за сценическую жизнь нового произведения, должен был помочь молодому автору доработать сочинение. Но этого не случилось, и мы вправе упрекнуть руководство в поверхностном отношении к работе над современным репертуаром.

В этом деле нельзя надеяться на самотек, ждать, когда композитор принесет в театр безупречное со всех точек зрения произведение. В отношении к балету Е. Глебова театр сделал ошибку, когда встал на путь компромисса, не пошел на творческий спор с авторами, не доказал им необходимость доработки и либретто, и музыки, не помог им в этом. Возможности театра здесь безграничны. Не случайно самые большие художники считали, что работа автора с постановочным коллективом — это этап взаимного творчества.

Новую работу Минского театра никак нельзя считать завершенной — потребуется еще много усилий, чтобы устранить большие недостатки постановки, создать цельный и логично развивающийся спектакль.

* * *

М. Риттих

Нет, это не «Лесная песня»

Осенью 1960 года, в дни декады Украинской литературы и искусства, театр им. Т. Шевченко показал столичным зрителям балет «Лесная песня», а спустя несколько месяцев москвичи познакомились с другой постановкой «Лесной песни», осуществленной коллективом Большого театра.

Впечатления от украинского балета были еще свежи и отчетливы. Поэтому премьера Большого театра воспринималась с особым интересом. Невольно возникало желание сопоставить эти столь непохожие друг на друга спектакли, в разное время и разными авторами созданные на основе сюжета Леси Украинки — классика украинской литературы. Но сравнение оказалось не в пользу Большого театра...

Впрочем, прежде, чем выносить окончательный приговор, постараемся привести в систему наши наблюдения и замечания и изложить их.

Драма-феерия «Лесная песня» — одно из вдохновеннейших произведений Леси Украинки, сочиненных «на одном дыхании» в предельно короткий срок — всего за неделю!

Воскрешая образы древних украинских преданий и легенд, рассказывая о лесной природе, поэтесса создала глубокое по мысли, подлинно народное произведение, наполненное лесными ароматами, поэтической атмосферой народной песни, страстной влюбленностью в родную Украину. «Лесная песня» — гимн, славящий природу, мудрость ее законов, ее вечную жизнь, душевную чистоту человека, счастье которого несовместимо с миром собственников и стяжателей.

В драме рассказывается о трагической любви лесной девушки Мавки, олицетворяющей душевную чистоту, благородство, бескорыстие, и крестьянского парня Лукаша, натуры одаренной, поэтичной, талантливого музыканта. Сюжет развивается в тесной связи со сменой времен года. Любовь Мавки и Лукаша зарождается весной, в пору цветения леса; гибель Лукаша, изменившего не только возлюбленной, но и своему таланту, своему призванию, происходит зимою. Вместе со всей природой на долгие месяцы погружается в сон и лесная девушка.

И все-таки пьеса пронизана светлой жизнерадостностью и оптимизмом. Острота трагической развязки значительно смягчена тем, что перед смертью Лукаш возвращается в лес, к Мавке. Они снова счастливы, хотя и ненадолго. «Лесная песня» на редкость музыкальное произведение. Сама писательница прилагает к пьесе 16 инструментальных наигрышей, записанных ею на Волыни и рекомендуемых к использованию в постановке. Содержание пьесы, ее образы, прекрасные стихи, поэтичные авторские ремарки словно специально предназначены для воспроизведения средствами музыки и танца. И приходится удивляться, что впервые балетный театр обратился к пьесе лишь сравнительно недавно, в конце 40-х годов. «Открыли» «Лесную песню» композитор М. Скорульский, Н. Скорульская (автор либретто) и балетмейстер В. Вронский.

Основным условием своей работы над балетом они считали бережное отношение к литературному первоисточнику, не только верное раскрытие идеи драмы-феерии, но и полное (без изменений) перенесение ее сюжета на сцену.

По-иному отнесся к своей задаче авторский кол-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166