Варианты мелодии близки не только в экспозиции, но и в дальнейшем развитии, о чем с полной наглядностью свидетельствует заключение обеих пьес.

Пример 2

Дошедшие до нас в валиках, а частично и в автографах композиции Гайдна для органчика («Русский танец» сохранился только в механическом звучании) были опубликованы тридцать лет назад в ганноверском издании в виде переложения для фортепьяно в две руки1.

По сравнению с обработкой Ярновича (вернее, той ее версией, которая известна по балету «Лесная девушка») гармоническое сопровождение в пьесе Гайдна отличается большей творческой выдумкой и разнообразием. В отличие от Бетховена, начинающего с затакта и акцентирующего пятитактовую структуру темы (3+2), Гайдн, как и Ярнович, начинает пьесу с сильной доли такта2, но также сохраняет нечетную (пятитактовую) структуру [см. оригинал журнала].

Итак, среди предшественников Глинки, а также и Бетховена в творческом осмыслении «Камаринской» (Бетховен не знал названия этой «danse Russe», как, вероятно, и Гайдн) были два видных музыканта XVIII века: блестящий славянский виртуоз, позднее связавший свою жизнь с Россией, и великий основоположник классического венского симфонизма.

В книге о «Камаринской» приводится перечень всех известных ранних записей мелодии и ее обработок начиная с публикации в сборнике В. Трутовского 1778 года. Среди них отсутствует запись, имеющая основания претендовать на абсолютный приоритет.

В 70-х годах XVIII века в имение Сокиринцы Прилукского уезда Полтавской губернии забрели киевские бурсаки с вертепом — украинской разновидностью кукольного театра. Владельцу имения так понравилось кукольное представление, что он взял у бурсаков полный текст пьесы в двух действиях (вернее, двух самостоятельных пьес — духовной и светской) и ноты к ней1.

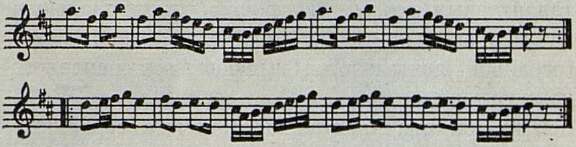

Один из 24 музыкальных номеров — вариант «Камаринской». Ее пляшет русский солдат с красавицей госпожой Дарьей Ивановной. Музыка изложена в простейшей гармонизации (тоника — субдоминанта — доминанта). Вот ее мелодия:

Эта запись относится к тому времени, когда она была передана киевскими бурсаками владельцу Сокиринцев. Но захожие артисты могли располагать ею еще в более ранние времена. Вполне вероятно, что это самая старинная из дошедших до нас записей «Камаринской».

_________

1 История создания этих пьес (с нотными примерами) освещена в лейпцигском журнале «Zeilschrift für Musikwissenschaft», 1932, Januar (14 Jahrg, 4. Heft) в статье E. F. Schmid, «Joseph Haydn und die Flötenuhr».

2 Впрочем, и у этих композиторов собственно тема-мелодия начинается с затакта: первый звук может рассматриваться как вступление. Особенно это ясно у Ярновича, в пьесе которого нижнее ля изолировано и по положению, и по звучанию.

1 Описание кукольного представления с текстом и нотами опубликовано правнуком полтавского помещика общественным деятелем Гр. П. Галаганом в журнале «Киевская старина» за 1882 год, № 10.

Е. Бронфин

Карл Мария Вебер — музыкальный критик

«Критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования»1. Эти слова Гоголя могут быть полностью отнесены к Карлу Марии Веберу, который был не только создателем народно-национальной немецкой оперы, превосходным дирижером и пианистом, но и талантливым, умным и глубоко принципиальным музыкальным критиком. Последняя сторона многогранной деятельности выдающегося немецкого композитора освещена у нас сравнительно слабо, между тем она заслуживает самого серьезного внимания.

Первое критическое выступление Вебера в печати относится к 1801 году, когда ему было 15 лет, последнее датируется годом смерти композитора — 1826. Наибольшей интенсивностью музыкально-критическая работа Вебера отличалась в 1810–1812 и 1815–1820 годах, когда он публиковал от пяти до тридцати статей ежегодно. В другие годы их было меньше, а в период с 1802 по 1808 гг. и в 1822–1823 годах Вебер не печатался вовсе2.

На протяжении своей музыкально-литературной карьеры Вебер сотрудничал по крайней мере в шестнадцати периодических изданиях Лейпцига, Мюнхена, Веймара, Берлина, Штутгарта, Дрездена и Праги. Его статьи и рецензии появлялись и на столбцах солидной и авторитетной лейпцигской «Всеобщей музыкальной газеты» («Allgemeine Musikalische Zeitung), и на страницах веймарского «Журнала мод и роскоши» («Journal des Luxus und der Moden») — Вебер пользовался любым печатным органом для пропаганды своих идей.

Музыкально-критическое наследие творца «Фрейшюца» жанрово многообразно. Здесь статьи, посвященные различным проблемам музыкального образования и просвещения, характеристики композиторов и крупных исполнителей, рецензии на концерты и оперные постановки, нотографические и библиографические заметки и т. д. Сюда же можно отнести и фрагменты неоконченного автобиографического романа «Жизнь музыканта»1.

Большинство музыкальных произведений, о которых писал Вебер, в настоящее время прочно и в основном заслуженно забыто. Но его высказывания о них представляют и сейчас большой интерес. В связи с этим невольно вспоминается одно наблюдение Белинского. «Почти каждая новая книга, — писал он, — возбуждает во мне такие думы и ведет к таким размышлениям, ка-

_________

1 Н. В. Гоголь. «О движении журнальной литературы 1834–35 гг.».

2 Автор весьма содержательной брошюры «Саrl Maria von Weber in Briefen und Schriften» (1956), Эрих Маргенбург говорит о вероятности утери ранних критических работ Вебера.

1 Русский перевод опубликован в журнале «Советская музыка», 1935 г., №№ 7,8 и 10. Ссылки на эту публикацию приводятся далее в тексте.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166