стейшие средства производят удивительно свежее впечатление (как диатоническое мажорное трезвучие среди хроматизмов)1.

Говоря о «Легенде о любви», невозможно обойти изобразительное решение спектакля.

Если тем, кто не видел спектакль, сказать, что он идет в серых сукнах, что на сером фоне стоят серые декорации, что некоторые костюмы тоже серые и что это прекрасно, вероятно, этому не поверят. А между тем в сказанном почти нет преувеличения. Колористическое волшебство С. Вирсаладзе состоит в том, что серый тон — символ, казалось бы, чего-то невыразительного, посредственного, безликого, он оживляет, насыщает поразительной эмоциональной жизнью. Благодаря освещению, бликам светильников, звучному соединению в росписи декорации элементов черного и красного, черного и голубого, черного и фиолетового, а также ярким костюмам, серый цвет сукон перестает быть серым: он начинает играть тонкими переливами розового, желтого, голубого. Этот призрачный, дымчатый колорит как нельзя более соответствует духу древней легенды, словно возникающей из глубины веков...

Легендарно-поэтическая суть происходящего подчеркивается и основным изобразительным образом спектакля. Сцена свободна, и лишь в глубине, в свете тускло мерцающих светильников медленно раскрывается древняя книга. Ее страницы, «украшенные» восточными миниатюрами, составляют фон каждой картины. Действующие лица как бы сходят с ее страниц и, рассказав о себе, вновь возвращаются в свое легендарное небытие.

Скупыми, но точными деталями С. Вирсаладзе не только намечает образ, но и формирует структуру сценического пространства. Совершенно оголенная сцена не кажется пустой. Канделябры причудливого восточного стиля определяют ее первый и задний планы, а вытянутые светильники со свечами уходят в перспективу.

Исключительного мастерства достигает С. Вирсаладзе в решении цветовой гаммы. Черный, желтый, красный и черный с красным у Мехменэ-Бану, белый у Ширин, голубой у Ферхада, черный у Визиря, серый у Незнакомца — костюмы подчеркивают эмоциональную доминанту в образе каждого персонажа. Серые костюмы в толпе непосредственно связывают ее с фоном. Костюмы динамически развивают живописную тему декорации. Вместе с тем их крой и цвет сделаны С. Вирсаладзе в строгом соответствии с хореографией балетмейстера, костюмы подчеркивают движения танцующих, усиливают их выразительность, выявляют форму и рисунок хореографии.

Находки Григоровича в области танцевальной драматургии и хореографического языка лежат на прямом пути к решению в балете современной темы, а достигнутый в нем синтез может открыть интересные перспективы в искусстве балетного театра.

_________

1 Таковы, например, батманы в партии Мехменэ-Бану, которые один из критиков остроумно назвал «повелительным взмахом ноги», релеве и амбуате в танце золота, большие жете в бегстве Фархада и Ширин и др.

* * *

Т. Щербакова

Минская премьера

Композиторская молодежь Белоруссии активно работает над современной темой. Недавно прошла премьера оперы Ю. Семеняки «Колючая роза», посвященная студенчеству, и вот уже замелькали в Минске афиши, анонсирующие первый белорусский балет на современную тему — «Мечта» Евгения Глебова.

Уже первое знакомство с балетом убеждает в том, что это интересное явление в музыкальной жизни Белоруссии. Спектакль вызывает размышления, мимо него нельзя пройти равнодушно.

Композитор вовлекает слушателя в атмосферу драматического лиризма, бурной патетики, простодушного юмора. Произведение отличается мелодизмом, в котором рельефная пластика танцевальных ритмов сочетается с характерным, «скульптурно-осязаемым» рисунком. В музыке отчетливо проявилось обаятельное дарование Глебова, ищущего и пытливого композитора. Однако в самой драматургии балета имеются противоречия, преодолеть которые полностью композитору не удалось.

Прежде всего о сюжете. По замыслу это свое-

образная лирико-психологическая монодрама — монолог героини балета балерины Марии. На протяжении нескольких картин она рассказывает о своем прошлом. Увезенная родителями еще ребенком за границу, Мария стремится всеми силами вернуться домой. С большим трудом ей это удается. На родине она находит подлинное счастье в творческом труде.

Сюжет современен, в нем есть мысль о враждебности истинному таланту буржуазного мира с его циничной расчетливостью и жаждой приобретательства. Но, к сожалению, в раскрытии этой основной линии в либретто (автор — Е. Романович) много устарелого, стандартного. Элементарно наивной схемой сорокалетней давности веет от конфликта, построенного на механическом сопоставлении положительных и отрицательных образов. Причем если отрицательные персонажи (представленные, конечно, карикатурно) совершают какие-то поступки, то положительные почти лишены действия.

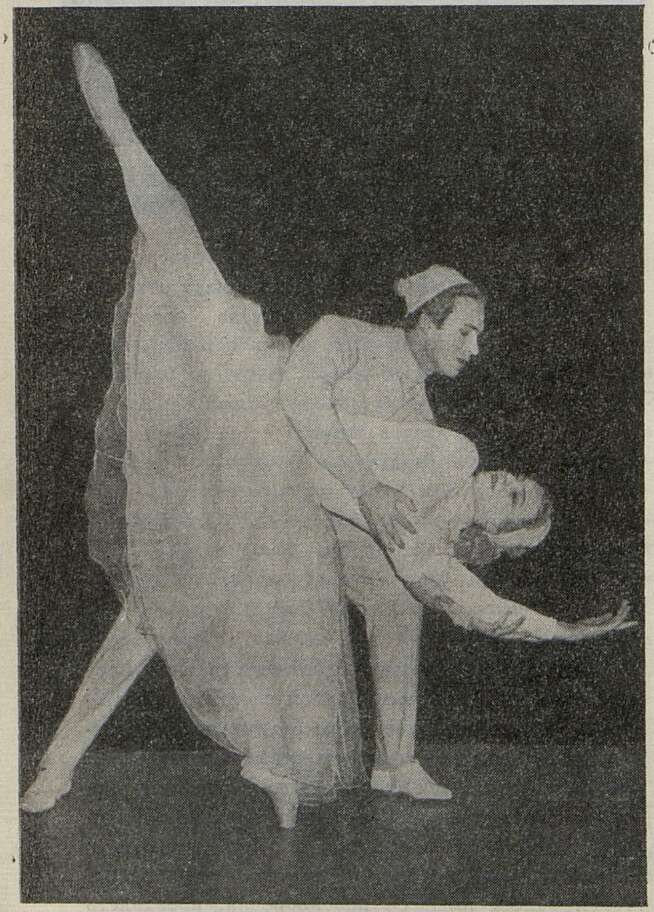

Адажио Марии и Николая

Ряд интересных выразительных приемов, использованных композитором и постановщиком (балетмейстер — А. Андреев), например: внезапное вторжение в самые светлые эпизоды образа Карлоса, преследующего Марию как кошмар (пролог, конец первого действия), или наплыв во втором акте: на фоне угрюмых громад небоскребов тонкая березка и лирический девичий хоровод как воспоминание о родине — не могут преодолеть вялости сценического действия. Не спасает положение и то, что композитор создает широко развернутую систему лейтмотивов.

Тем не менее именно музыка определила наиболее удачные сцены спектакля. Е. Глебову удалось создать интересный и динамичный лирико-психологический портрет героини.

В музыке запечатлены две контрастные интонационные сферы. Первая связана с белорусским фольклором. Она составляет основу немногочисленных, но привлекательных по материалу страниц. Почти не пользуясь развернутыми цитатами (исключение представляет «Коло» в первом акте), он широко применяет характерные народные попевки, ритмические и интонационные аналогии. В «Бульбе», «Метелице», в комическом танце (почему-то не вошедшем в спектакль), в лирической лейттеме Марии звучит белорусский мелос. Интонация народной песни или танца изобретательно обрабатывается композитором. Так, из популярной польки «Бульба» он вычленяет начальную попевку и на ее основе строит изящную скерцозную пьесу.

Другая интонационная сфера балета — музыка Южной Америки и джаз. Глебов и здесь почти не цитирует (только в «Самбе» использован подлинный народный танец). Обращаясь к типичным ритмо-интонационным «формулам» испанского фольклора («Хабанера»), американского джаза (буги, рок-н-ролл и т. п.), он создает оригинальные джазовые номера или стилизацию национально-характерного танца.

Однако здесь обнаруживается явный драматургический просчет. По замыслу либреттиста, враждебный Марии мир буржуазных предпринимателей должен был получить резко отрицательную, карикатурную характеристику. Композитор же, увлекшись возможностью создать сочную бытовую музыку, совсем забыл об этом намерении; гротесковой характеристики отрицательных персонажей в музыке нет.

К числу недостатков следует отнести неровность музыкального материала и недостаточную симфоническую развитость ряда номеров. Насыщая балет интонациями народной песни, эстрадной и джазовой музыки, композитор не всегда

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166