нию их можно разделить на три группы. Наиболее важны эпизоды, раскрывающие внутренний мир героев: монологи, адажио, трио. Они отличаются большой эмоциональной насыщенностью, широким развитием мелодики лирического типа. Восточные интонации и ритмы сочетаются в них с претворением рахманиновских традиций (особенно ощутимых в пышных, патетических кульминациях некоторых адажио) и использованием гармонического языка современной советской музыки1.

Такие эпизоды, как правило, даются в контрастном сопоставлении со сценами жанрового характера, рисующими среду — фон действия. В них более велика роль танцевальных ритмов народной азербайджанской музыки. Они отличаются большей простотой мелодики, гармонии и фактуры. Среди них есть и очень простые танцы (девушек, шутов, золота и т. п.), и многосложные.

Музыка балета включает в себя также фантастические эпизоды (колдовство Незнакомца в первом акте, видение Ферхада в третьем), основанные на необычной гармонии и колоритной инструментовке. В них ощутимы традиции Римского-Корсакова, преломленные сквозь призму таких произведений, как, например, «Семь красавиц» Кара Караева.

Раскрывая движение драмы, музыка Меликова дает и характеристику основных героев. Прозрачные и светлые темы сопутствуют образу Ширин, мечтательные и героические — Ферхаду, смятенные и драматические — Мехменэ-Бану. Не все в музыке ровно. Порою она несколько иллюстративна. Иногда связи с традициями слишком прямолинейны. Но в целом музыкальная драматургия воплощает эмоциональный накал драмы Хнкмета.

Центром спектакля является хореография, созданная Григоровичем. Она отличается образной выразительностью и движением страстей. Так, в сопоставлении четырех танцевальных дуэтов Ферхада и Ширин выражено развитие чувства героев.

Первый дуэт — это восторг юного чувства, трепетное и стыдливое признание в любви. Балетмейстер строит его без поддержек. Герои не касаются друг друга. В их движениях сквозит и чистота юности, и тяга друг к другу, и ощущение невозможности счастья (принцесса и бедный художник).

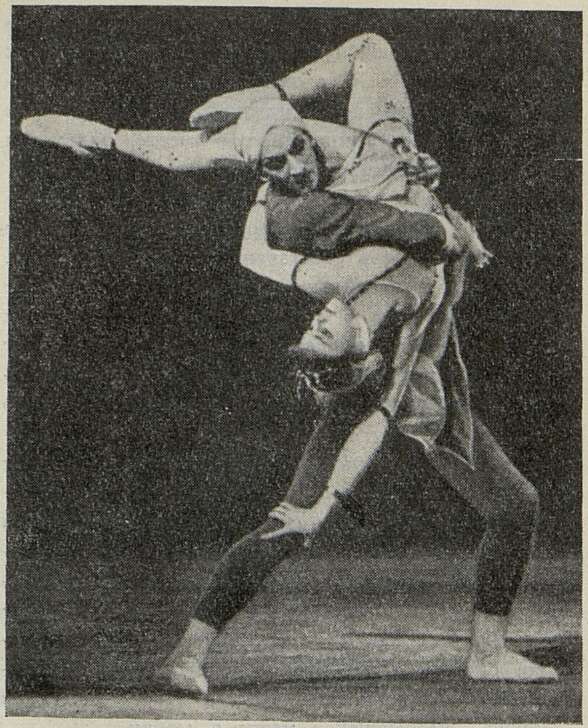

Во втором дуэте любовь уже соединила сердца молодых людей, и хореографическая лексика их адажио основана на сложных и необычайно острых по рисунку поддержках. Танец Ферхада и Ширин слитен, они все время вместе, рядом, он воплощает свежесть и волнение их чувств.

Третий небольшой дуэт (конец второго акта) — прощание: Ферхад идет пробивать гору. В танце выражена и горечь расставания, и сознание долга. Ширин «благословляет» юношу на подвиг. Все это адажио идет в обрамлении «дороги» — двух рядов мужского кордебалета, которые образуют как бы уходящую вдаль перспективу, которую замыкает изображение горы, высящейся, словно Голгофа.

В четвертом дуэте Ширин является Ферхаду как мечта, слившаяся в его воображении с мечтой о воде. Их танец сопровождается поэтичным прозрачным «аккомпанементом» кордебалета девушек, олицетворяющих струи исторгнутой из скалы воды. Здесь исчезают острые и необычные поддержки, обнажается классическая основа адажио, рисунок становится мягким, линии плавными. Нечто призрачное есть в этом последнем адажио — несбывшейся мечте о любви.

Помимо четырех адажио Ферхада и Ширин, в балете есть еще дуэт Ферхада и Мехменэ-Бану. При всем различии танцевальных сцен Ферхада и Ширин в их пластической характеристике преобладала хрупкость, трепетность взаимного лирического чувства (эти черты на сцене Новосибирского театра оперы и балета очень хорошо и тонко раскрыты Л. Крупениной и молодым артистом К. Брудновым). В дуэте же Ферхада и Мехменэ-Бану преобладают величие, гордость. Мечта Ферхада о Ширин была поэтична. Мечта Мех-менэ-Бану о Ферхаде полна страсти и силы. Ферхад видится царице равноправным ей правителем страны, он царь, достойный ее любви. И Ферхад в этом дуэте словно вырастает. Балетмейстер дает ему широкие и крупные движения, сильные поддержки. А сама Мехменэ-Бану (в исполнении Т. Зиминой) выступает как могучая личность, способная силой воли претворить в жизнь свою мечту.

Сопоставление пяти различных адажио спектакля говорит о незаурядном умении Григоровича мыслить хореографическими образами. Оно проявляется и в других эпизодах этого балета, в частности, в монологах Мехменэ-Бану.

Вот, например, Мехменэ-Бану, полная надежд на излечение сестры, предлагает Незнакомцу несметные богатства, даже корону. Но, оказывается, она должна пожертвовать своей красотой. Вид обезображенной женщины, вызванный чарами Не-

_________

1 А. Меликов — ученик Кара Караева. Его музыка преемственно связана с творчеством последнего, равно как и учитывает опыт балетов А. Хачатуряна и С. Прокофьева (одна из тем Ширин близка теме Джульетты-девочки).

Второе адажио Ферхада и Ширин (Л. Крупенина и К. Бруднов)

знакомца, повергает ее в отчаяние, рождает бурный протест.

Танец ее выражает боль, борьбу противоречивых чувств, завершающуюся принятием мужественного решения. Последний раз Мехменэ-Бану касается лица, бровей, губ, словно прощаясь со своей красотой. Вздрагивает, представляя себе свое будущее, и поникает, покорно отдаваясь воле Незнакомца.

По этому же принципу построены и трио Мехменэ-Бану, Ферхада и Ширин, которые представляют собой обособленные внутренние монологи героев, произносимые как бы «про себя». В них раскрывается психологическая реакция на события. Состояние, отношение к происходящему выявляются словно крупным планом: гаснет свет, умолкает оркестр, и под аккомпанемент септета (струнные и флейта), тихо звучащего за кулисами, герои словно погружаются в захватившие их переживания. По танцевально-драматургическому значению эти трио могут быть сравнены с оперным ансамблем, выражающим реакцию действующих лиц на происшедшее событие (например, квинтет «Мне страшно» из «Пиковой дамы»).

И, наконец, от всех этих тройных монологов совершенно отлично трио Незнакомца, Ширин и Мехменэ-Бану. В нем задает тон чародей, а девушки, подчиняясь его воле, кружатся, словно завороженные, и в этом кружении постепенно оживает, возрождается Ширин и никнет, теряя свою красоту, Мехменэ-Бану. Гротескная фигура Незнакомца (Ю. Удинцев) таинственна и фантастична. Его движения словно диктуют жесты и повороты Мехменэ-Бану и Ширин.

Для хореографии Григоровича в этом балете типичен принцип сложной хореографической композиции, в которой выявляется драматическое содержание, психологическая глубина взаимоотношений.

Так, танцы юношей и девушек во втором и третьем актах выполняют роль своеобразной «портретной» обрисовки Ферхада и Ширин. Танцы юношей завершаются сольной вариацией Ферхада, а танцы девушек — сольной вариацией Ширин. И это не просто дружеское окружение героев. Кордебалет хореографически подготавливает «портретные» вариации Ферхада и Ширин, которые в свою очередь завершают хореографическую сцену. Между сольными и массовыми танцами создается линия преемственности и тематического развития.

Подобным хореографическим симфонизмом пронизан весь балет. Он отчетливо обнаруживается и в партии Мехменэ-Бану. В начале первого акта болезненно изломанные линии ее танца — отчаяния и горя — словно «продолжаются» в фигурах плакальщиц на втором плане, в скорбных, «падающих» линиях их воздетых рук, в поникших позах. В третьем же акте кордебалет — это уже не реальные девушки, окружающие Мехменэ-Бану, а некий эмоциональный «резонатор» ее переживаний. Костюмы артистов кордебалета в чем-то главном повторяют костюм Мехменэ-Бану: она словно отражается во множестве зеркал. И так же, но только еще более сложно отражаются в танце кордебалета ее движения, то полностью дублируясь, то повторяясь по принципу музыкальной имитации, то подхватываясь и развиваясь подобно развитию темы-зерна в музыке, то оттеняясь по принципу контраста. Все это создает необычайно гибкую, сложную и эмоционально насыщенную хореографическую ткань.

В «Легенде о любви» нет ни одного эпизода, который производил бы впечатление «вставного номера» и не «работал» бы на драматургию и идею спектакля. Выход и танец придворных создают ту атмосферу, напряженную и таинственную, для которой органичен и танец-страдание Мехменэ-Бану, и появление фантастического Незнакомца. Блестяще поставленный танец золота, которое то словно собирается в плотные слитки, то рас-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Тысячелетний Ленин» 5

- Оратория «Ленин» звучит в Казанском университете 9

- Образ Ленина в романсах 13

- После первого исполнения Четвертой 16

- Развивать национальную культуру 22

- О русских народных хорах 25

- Слово исполнителям: Рассказывает И. Архипова 31

- Праздник музыки 34

- Заметки музыканта 37

- Смелее, ответственнее 40

- К изучению современной гармонии 43

- О национальном своеобразии гармонии 47

- Показывает Новосибирск 52

- Минская премьера 57

- Нет, это не «Лесная песня» 60

- Музыкальным театрам — помощь Союза композиторов 63

- К творческой истории «Камаринской» 67

- Карл Мария Вебер — музыкальный критик 70

- Талант и энергия 77

- Моя жизнь в музыке 78

- Пытливость таланта 83

- Дорогой исканий 89

- «Пиковая дама» в Ковент-Гардене 91

- Три портрета (Г. Караян, Д. Фишер-Дискау, Э. Шварцкопф) 96

- Песни наших дней 100

- Дирижирует Давид Ойстрах 101

- Сонатный вечер М. Ростроповича и С. Рихтера 103

- Новая соната Д. Кабалевского 104

- Первый концерт А. Масленникова 105

- Гости с Урала 105

- [Выступления студентов-инструменталистов...] 106

- Радостный вечер 107

- Талантливый дирижер 107

- Вторая симфония Малера 109

- Волжский хор 109

- Студенческий коллектив 110

- Федор Дружинин 111

- Истмэнский оркестр в Москве 111

- Великолепный коллектив 113

- На концерте Саши Вечтомова 115

- Греческая пианистка 115

- Юлия Бучучану 116

- Квартет Парренен 117

- Колин Дэвис 118

- Из опыта Горьковской консерватории 120

- После выступления журнала 123

- Выдающийся художник 125

- Об эстетике К. Шимановского 129

- Европейское путешествие С. Рихтера 133

- Зденек Неедлы 137

- Новые произведения композиторов ГДР 138

- Звучит Двенадцатая 138

- Исполнилось 65 лет Петко Стайнову 138

- Возрожденное искусство 139

- Письма Ф. Листа 140

- На сцене — Хиндемит 141

- Музыкальный кросс 141

- Новые книги 141

- [Английская граммофонная фирма «Колумбия» завершила серию записей...] 142

- Славный юбилей 143

- Интересное исследование 144

- За боевое искусство современности 147

- Поступили в продажу пластинки 149

- Музыкальная пародия. «Чудо-песенка» 150

- Успех Двенадцатой 151

- На родине Ильича 154

- Вести со смотра 156

- Говорят женщины-музыканты 156

- Поздравляем с 25-летием! 158

- Музыкант с Тянь-Шаня 159

- А. Фринберг — Пьер Безухов 160

- Премьеры 161

- Молодежь в «Пламени Парижа» 162

- Необходим обмен опытом 162

- «Оперу — не сметь!» 163

- «Пушкин» на сцене МГУ 164

- Один из лучших 164

- Беседы в редакции 165

- Памяти ушедших. Н. П. Иванов-Радкевич 166

- Памяти ушедших. Л. А. Шварц 166