Но как бы ни была значительна взятая композитором идея, увлекательно построена сюжетная линия, какие бы оригинальные приемы ни предлагало либретто, в опере именно музыка определяет главное достоинство произведения.

И. Дзержинский написал простую, доходчивую музыку, в лучших страницах подкупающую теплотой и задушевностью. Здесь и лирическая песня Андрея Соколова о родном доме, и песня Зинки из второго акта, и монолог Соколова на родной земле после побега из плена, и песня-реквием из третьего акта. Известная статичность песенно-куплетной формы лишила музыку Дзержинского целеустремленного движения, развития. Очевидно, чувствуя рыхлость композиции, стремясь скрепить форму целого, Дзержинский ввел ряд лейтмотивов. Это прежде всего два лейтмотива Андрея Соколова. Один из них — русская, напевная мелодия, возникающая как воспоминание о родном доме и появляющаяся то в дуэте Ирины с сыном, то в сцене у Мюллера, то в самом конце оперы (сцена встречи с Ванюшей). Другой лейтмотив характеризует драматические переживания героя. Есть в опере и грозный, неумолимый лейтмотив войны, и тяжелая, угловатая тема, словно воспроизводящая шаги Мюллера. К сожалению, лейтмотивы не получают в опере должного развития, они носят зачастую прикладной характер и каждый раз появляются в неизменном виде.

И. Дзержинский представил театру только клавир. Трудное и ответственное дело оркестровки он доверил посторонним людям и тем самым расписался в легкомысленном (если не беспринципном) отношении к своим обязанностям композитора. Театр постарался восполнить многие недостатки произведения. Огромную работу по оркестровке и редактированию проделал харьковский композитор Б. Яровинский (об этом, к сожалению, широкий зритель не знает, так как его фамилия не стоит на афише). Яровинский не только дописал ряд оркестровых эпизодов, он сделал музыкальную ткань оперы фактурно разнообразней, обогатил полифонически. И все же роль оркестра мало действенна. Чаще он иллюстрирует происходящие события и очень робко и редко выступает в роли самостоятельного интерпретатора событий.

Творческий коллектив театра вложил много труда, таланта и выдумки в создание своей музыкально-сценической редакции.

Прежде всего следует сказать об отличном звучании оркестра. К. Симеонов ведет спектакль с большим вкусом, темпераментно и в то же время мягко. Сочно, стройно, с неподдельным настроением звучат хоровые сцены (хормейстер — В. Колесник). Режиссер и художник (В. Скляренко и Ф. Нирод), верно прочувствовав контрастность драматургии, нашли убедительное сценическое воплощение ряда эпизодов, картин. Все наплывы воспоминания даны в глубине сцены за тюлем; создается впечатление, будто в памяти героя всплывают подернутые дымкой картины прошлого.

Много хорошего можно сказать об оформлении. Последовательно проводится через весь спектакль сквозная линия постепенного просветления колорита — от мрачных темных красок эпизодов в церкви, своды которой словно давят на плечи, и грязно-сурового фона концлагеря к яркому ликованию победы и прозрачной, трогательно чистой голубизне заключительной сцены встречи Соколова с Ванюшей. Эта основная линия расцвечивается более частными, «местными» световыми контрастами.

Удачен весь первый акт, композиционно сбитый крепко и убедительно. Запоминаются пластически четкие, компактные группы русских военнопленных,

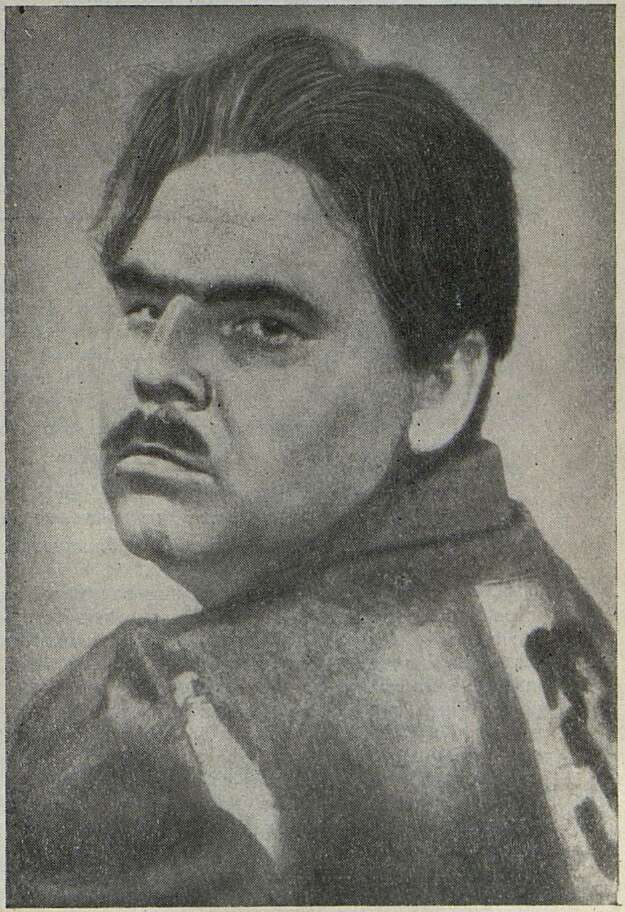

Андрей Соколов — С. Козак

каждый из которых наделен своими особыми, характерными чертами.

Хороша центральная сцена второго акта — у Мюллера. Окруженная со всех сторон пьяными гитлеровцами, Зинка оказывается как бы в капкане. Позабавившись ее пением, Мюллер затем вводит в этот роковой круг очередную жертву — Соколова. Пораженные поведением русского солдата-патриота, гитлеровцы размыкают кольцо и в немом изумлении выстраиваются по диагонали. Мимо них и проходит Соколов навстречу жизни, навстречу новым испытаниям.

Третий акт и у композитора, и у постановщиков рыхлый, эклектичный. Две картины — у рейхстага и песня-реквием — решены плакатно, чисто внешними приемами и потому выпадают из общего плана спектакля.

Типично оперная толпа многочисленных представителей европейских народов живописно суетится перед рейхстагом... Картинен советский генерал, к ногам которого брошены знамена гитлеровских дивизий... Звучит хор, оркестр, банда — на сцене, и все это мало волнует, потому что решено не в том ключе, не теми выразительными средствами. То же самое можно сказать и о другом эпизоде — песне-реквиеме с хором. Здесь музыка вступает в конфликт со сценическим воплощением: характер, музыки и стиль оформления — символический, условный — не воспринимаются одновременно.

Скажем несколько слов об исполнителях главных ролей. Партия Андрея Соколова требует от артиста большой выдержки, способности к перевоплощению. С. Козак превосходно справился с этой задачей. Скупыми штрихами рисует он образ мужественного русского человека. Глубоко волнует песня Зинки в исполнении Л. Лобановой. Подлинно русская мелодия этой песни (имеется в виду киевский вариант) звучит взволнованно и искренне. Ирине (Л. Руденко) и Анатолию (В. Тимохин) отведено в опере очень незначительное место. Более интересный материал — роль Мюллера, удачно сыгранная артистом Н. Фокиным.

Опера И. Дзержинского «Судьба человека» — далеко не совершенное произведение. Многое в ней спорно, многое просто слабо. Конечно, в значительной мере впечатление от спектакля определено литературным первоисточником; зритель невольно восполняет пробелы оперы собственными впечатлениями о рассказе. И все же можно понять Киевский театр, принявший к постановке эту оперу, как и то, насколько велико желание коллектива рассказать со своей сцены о своих современниках.

*

13 января с. г. в Союзе композиторов СССР состоялось обсуждение И. Дзержинского «Судьба человека» и Р. Щедрина «Не только любовь». В нем приняли участие представители Москвы и Ленинграда. Со вступительным словом выступил председатель музыковедческой комиссии Л. Данилевич.

Материалы обсуждения публикуются по сокращенной стенограмме.

С. Скребков: Опера Дзержинского задумана как остро драматическое произведение. Это соответствует замыслу рассказа Шолохова. Но в самой музыке драматизма я не ощутил, и поэтому отношение к опере у меня далеко не восторженное. В частности, центральный образ Соколова оказался не раскрытым ни в музыке, ни в спектакле. А такая возможность у композитора была. Вот сцена в комендатуре. Ситуация здесь сходна со сценой в лесу из «Ивана Сусанина»: герой в духовном единоборстве с врагами. В «Сусанине», как известно, образ героя раскрыт в героической арии «Чуют правду». А что мы слышим в опере Дзержинского? Несколько отрывочных слов, таких невыразительных, что они даже не запоминаются. Это серьезный промах композитора. Тем более серьезный, что искусство ведь особенно нетерпимо к неудачам. В науке можно нерешить поставленную перед собой проблему и начать исследование сначала. Если же в искусстве, в данном случае в опере, не найдено правильного решения, образ героя непоправимо искажается, что, по-моему, и произошло в центральном эпизоде «Судьбы человека».

Я не могу сказать, что во всем мною виденном и услышанном нет ничего интересного. Но, пожалуй, и композитору, и театру надо было еще многое доработать. Поэтому «Судьба человека» И. Дзержинского, с моей точки зрения, лишь заявка на важную тему, а не законченное художественное произведение.

Т. Карышева: Я хочу поделиться своими впечатлениями о киевской постановке оперы «Судьба

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Нас вдохновляет партия 5

- Двадцать два вопроса 18

- За работу, товарищи! 22

- Творчество и эстетика 26

- Без этого нет художника 33

- Весенние силы искусства 37

- Поет Эстония 39

- Заметки о хоровом искусстве 44

- Поднять культуру духовых оркестров 51

- Становление таланта 54

- Первые успехи 60

- «Прицел вперед!..» 64

- Наступать широким фронтом 70

- Требовательный разговор 75

- Туркменские контрасты 78

- Молодежь впереди 83

- «Судьба человека» в Киеве 86

- 18. Обсуждаем оперы «Судьба человека» и «Не только любовь» 88

- Оперетта — жанр музыкальный 93

- Первый коми балет 98

- «Знатный жених» 100

- Заметки музыканта 103

- Как создавалась оратория «На страже мира» 108

- Желаю удачи! 117

- Они будут играть в Москве 120

- Из области фортепьянной техники 122

- В концертных залах 123

- Премьера Четвертой 124

- Духовное богатство артиста 125

- На берегах Пины 127

- Так ли надо отвечать на сигналы печати? 135

- Письмо из ГДР 136

- Монолог П. Хиндемита 138

- Гости советских композиторов 140

- Пестрые страницы 141

- Пианист швырялся белыми бобами 145

- Из иностранного юмора 146

- Пошлость стотысячным тиражом 147

- Дружеские шаржи 150

- Д. Кабалевский на Украине 151

- Нужное дело 153

- Вести со смотра в Грузии 153

- Говорят женщины-музыканты 153

- На современную тему 154

- Хейно Эллер 155

- Эти вопросы ждут решения 156

- Улица Петраускаса 157

- Музыка Рабиндраната Тагора 158

- На родине «Элегического полонеза» 159

- «Хотим чаще слушать советскую музыку» 159

- Имени Римского-Корсакова 160

- Наш народный оперный 161

- Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля 162

- Когда профессия — творчество 163

- Памяти ушедших. Г. А. Григорян 164

- Памяти ушедших. А. А. Берлин 165