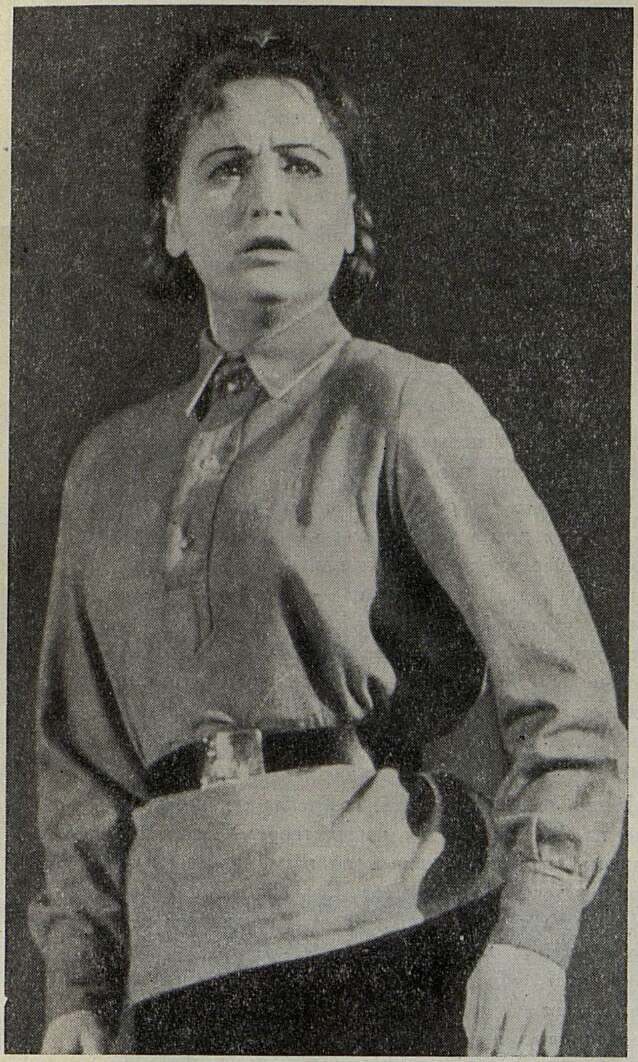

Любаша — Т. Шмыга

учетом законов музыкальной драматургии, то есть стала соучастником, сотоварищем, только не ведущим, а «ведомым» (как в бою два самолета: «ведущий» и «ведомый»), музыкального жанра. Но «ведомые» не хотят подчиниться «ведущему» и на протяжении всего спектакля как бы «дискутируют» о своей самостоятельности, независимости, о своем полном праве на «самоопределение». Вот-вот и обойдусь без музыки, вот-вот и заживут мои герои без песенок и куплетов! Но, право, такие порывы несерьезны. Сыграйте эту пьесу без музыки, и что же от нее останется?.. Оперетте, настоящей оперетте, не нужна «самостоятельная» пьеса, ей нужно только талантливое либретто. Иначе все вы, деятели опереточного театра, никогда не выйдете на магистральную дорогу большого искусства и по-прежнему будете «прислуживать» жанрам немузыкальным: драме, мелодраме, комедии, водевилю. А оперетта — жанр музыкальный! Ведь если вдуматься в «пьесу» Е. Гальпериной и Ю. Анненкова, то легко обнаружить, как она на своих сюжетных поворотах все время тянет в сторону весьма поверхностной мелодрамы. И только лирически мажорные, героические тона и оттенки, как и основной лейтмотив музыки, обрывают сентиментальные нити мелодраматической коллизии. Но надо отдать должное и авторам пьесы: они все-таки в решительный момент «пошли за композитором» и отказались почти от всего, что рождало фальшивые интонации, показные переживания.

Понятно, больше всех других доставил заботу и авторам, и композитору такой персонаж, как Нина Бирюзова, имевшая неосторожность в час кровавой битвы прислать письмо своему мужу о том, чтобы он «понял и простил» ее новую лю-

Аверин — Ю. Богданов

бовь. Ох, сколько бы эта «дамочка» могла наделать беды в оперетте К. Листова! Но все обошлось более или менее благополучно: Нина Бирюзова попела о своей тоске по неосторожно покинутому мужу и ни с чем удалилась. Слезливой мелодраме не суждено было «разыграться», победила правда жизни, правда чувств современных людей, которые не любят фальшивых поз и показных переживаний. Это уже победа театра. Но не затянулись ли все эти оборонительные бои? Не пора ли все поставить на свое место: оперетта — жанр музыкальный, слово в ней более поющее, чем говорящее, драматургия ее больше в музыке, чем в литературных жанрах (драма, мелодрама, водевиль). Все, что от них, имеет только побочное, «ведомое» значение...

В «Севастопольском вальсе», хотя бы и относительно, и не в полную меру, но все же побеждает музыка. Именно в музыке и через музыку раскрываются добрые чувства, благородные поступки, светлые идеалы героев. Особенно в этом отношении повезло образу Любаши, простой советской девушки, которая и в бою, и в труде умеет быть красивой, смелой, достойной. Кульминация этого образа прекрасно раскрыта в песне Любаши: «Девушки-бойцы, что с вами сталось?».. Возникает она после того, как где-то за сценой отзвучала далекая хоровая песня. Любашу поет Т. Шмыга. С внутренним миром этой своеобразной девушки мы познакомились еще в ту пору, когда защитники севастопольских твердынь отбивали яростные атаки фашистов. Когда на улицах Севастополя горели каштаны, падали бомбы, рушились здания, рушились жизни, а на белесых инкерманских высотах денно и нощно шли бои, тогда Любаша, простая советская девушка с нашивками старшины второй статьи, полюбила лейтенанта Аверина; полюбила сама не зная как, но, очевидно, навсегда, «насовсем». Она даже не знала, есть ли или нет у Аверина жена, дети. Это ей просто было ни к чему. Когда любишь, не расспрашиваешь, что есть, что было, что будет. Полюбила и никому об этом не сказала. Зачем? Да и смерть все время сторожила и жизнь, и любовь, и все, чем жив человек. Не знал о Любашиной любви и Аверин. Но в час решительной схватки с врагом, у стен белокаменного города, он читал письмо от жены, от Нины, в котором та просила понять и простить...

Бывало ли так в жизни? Бывало. Вся эта ситуация давно знакома. О ней читали, слышали, рассказывали. По пьесе все это звучит как реминисценция. Но на сцене Любаша — Шмыга живет какой-то трепетной, всамделишной жизнью.

Т. Шмыга часто играет современных советских героинь. Уж не больно ярко и выразительно они подчас выписаны драматургами (драматическими!). Часто попадаются и шаблонные ситуации, малооригинальные решения. Словом, актрисе нередко приходится продираться через лопухи и колючки, шагая в грубой, совсем неженской одежде, а то и просто в кирзовых сапогах...

Хорошо было блистательной В. Кавецкой и столь же блистательной Е. Потопчиной красоваться в шикарных туалетах кальмановских и легаровских героинь. Но весь этот опереточный «шик» давно ушел из советского театра. Везде и во всем произошла смена героев, в том числе и в оперетте. Иные времена, иная красота (классика остается при тех же «козырях», только играть ее надо с новым отношением к жизни).

В оперетте не раз происходила «смена героев». В свое время ушли герои «классического периода», опереточные цари и принцы. Пришли герои как будто «из жизни» — герои «Летучей мыши», «Веселой вдовы», «Графа Люксембурга». Сатирический элемент классической «Прекрасной Елены» был отодвинут любовно-романтическим сюжетом. Так вместо одного круга опереточных персонажей возник «новый», но все же по-прежнему условный.

Наша действительность, советская жизнь, привела на сцену оперетты новых героев. Так, «походным» маршем прошлась по всем опереточным сценам в течение многих лет «Свадьба в Малиновке». Вместе с ней пришли герои невиданные, неслышанные. А за нею пошли: «Вольный ветер», «Трембита», «Белая акация», «Москва, Черемушки», «Весна поет»... Вместо «шикарных» див на сцену пришли крестьянки, арматурщицы, студентки, радистки, пришла и Любаша в солдатских сапогах. Какой тут «шик»? А поди ж есть шарм, есть особая привлекательность во всех этих героинях. И они вызывают восхищение, радость, подъем в сердцах зрителей. Но петь, играть, а вернее, жить в образе Любаши куда сложнее и ответственнее (перед искусством!), чем в обличье «шикарных» героинь. Это трудное дело талантливо, подчас с блеском свершает Т. Шмыга, своей игрой, своим приятным, выразительным голосом, своим обаянием создает она милые, живые, близкие и любимые образы современных советских молодых женщин. Ее Любаша — искренняя, живая, талантливая и вместе с тем в чем-то строгая, в чем-то упрямая натура. Она все время активно, точнее, совершенно естественно, правдиво живет на сцене — и в песне, и в диалогах, и в лирических, драматических и комедийных ситуациях. Присутствие Шмыги делает весь спектакль как-то строже, правдивее. Песня Любаши из третьей карти-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Нас вдохновляет партия 5

- Двадцать два вопроса 18

- За работу, товарищи! 22

- Творчество и эстетика 26

- Без этого нет художника 33

- Весенние силы искусства 37

- Поет Эстония 39

- Заметки о хоровом искусстве 44

- Поднять культуру духовых оркестров 51

- Становление таланта 54

- Первые успехи 60

- «Прицел вперед!..» 64

- Наступать широким фронтом 70

- Требовательный разговор 75

- Туркменские контрасты 78

- Молодежь впереди 83

- «Судьба человека» в Киеве 86

- 18. Обсуждаем оперы «Судьба человека» и «Не только любовь» 88

- Оперетта — жанр музыкальный 93

- Первый коми балет 98

- «Знатный жених» 100

- Заметки музыканта 103

- Как создавалась оратория «На страже мира» 108

- Желаю удачи! 117

- Они будут играть в Москве 120

- Из области фортепьянной техники 122

- В концертных залах 123

- Премьера Четвертой 124

- Духовное богатство артиста 125

- На берегах Пины 127

- Так ли надо отвечать на сигналы печати? 135

- Письмо из ГДР 136

- Монолог П. Хиндемита 138

- Гости советских композиторов 140

- Пестрые страницы 141

- Пианист швырялся белыми бобами 145

- Из иностранного юмора 146

- Пошлость стотысячным тиражом 147

- Дружеские шаржи 150

- Д. Кабалевский на Украине 151

- Нужное дело 153

- Вести со смотра в Грузии 153

- Говорят женщины-музыканты 153

- На современную тему 154

- Хейно Эллер 155

- Эти вопросы ждут решения 156

- Улица Петраускаса 157

- Музыка Рабиндраната Тагора 158

- На родине «Элегического полонеза» 159

- «Хотим чаще слушать советскую музыку» 159

- Имени Римского-Корсакова 160

- Наш народный оперный 161

- Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля 162

- Когда профессия — творчество 163

- Памяти ушедших. Г. А. Григорян 164

- Памяти ушедших. А. А. Берлин 165