КИНО

Заметки музыканта

Т. КОРГАНОВ

Сколько раз отмечалось, что киномузыка для прессы вроде падчерицы. Однако печать неумолима. Даже такие журналы, как «Музыкальная жизнь», «Искусство кино», газета «Советская культура», ни словом не обмолвятся о ней. И это молчание непонятно. Тем более, что число фильмов, в которых музыка активно формирует отношение зрителя к изображаемому, порой существенно углубляя и дополняя образы героев, достаточно велико. Назовем, например, «Александра Невского», «Ивана Грозного», «Молодую гвардию», «Летят журавли». Это не говоря уже о собственно музыкальных фильмах, таких, как «Веселые ребята», «Цирк», «Волга — Волга», «Весна», или о таких, как «Петербургская ночь», «Музыкальная история», «Антон Иванович сердится». Но оставим в стороне музыкальные фильмы (их, кстати, в последнее время очень мало) и поговорим о таких, в которых музыка используется широко.

С тех пор, как в кинематограф пришел звук, кино из чисто зрительного искусства превратилось в звукозрительное. И музыка в нем стала таким же носителем идеи, как изображение или речь.

Однако, несмотря на синтетичность, звукозрительную «объемность» кинообраза, несмотря на то, что принципиальное равноправие всех компонентов, формирующих идейно-художественную концепцию фильма, заложено в самой природе этого искусства, музыка в кино рассматривается подчас как желательный, но мало активный соучастник драматургического действия. Чтобы изменить это положение, нужно, казалось бы, теоретически разработать проблемы использования музыки в фильме, определить ее роль и место в общей системе его выразительных средств. Между тем такие проблемы до сих пор не стали предметом серьезного изучения, основанного на тщательном анализе фактического материала. Поэтому неудивительно, что для музыкальной практики режиссеров и композиторов характерен эмпиризм; художественные находки здесь подчас случайны, а промахи и ошибки далеко не всегда служат уроком для других.

В результате соединения киноискусства с музыкой перед художниками открылись практически неограниченные творческие возможности — безбрежные просторы невспаханной целины, которые, однако, осваиваются очень вяло, медленно, инертно. Это тем более досадно, что в лучших фильмах звукового кино уже в тридцатых годах мы найдем немало образцов драматургически умелого и творчески интересного использования музыки.

Всем, кто видел фильм «Мы из Кронштадта» (режиссер — Е. Дзиган, композитор — Н. Крюков), памятен эпизод в окопах, когда военный духовой оркестр, играющий боевую маршевую музыку, словно сражается вместе с красными бойцами, отражающими жестокие атаки противника. Редеют ряды обороняющихся, редеет и группа музыкантов. Музыка постепенно теряет

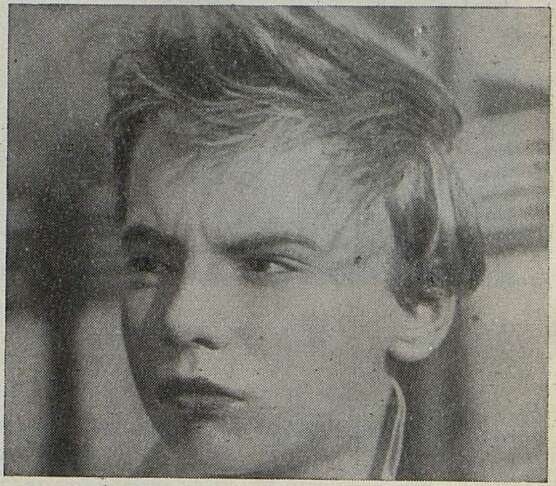

«Мы из Кронштадта»

силу звучания. Наконец, остается только трубач, упрямо посылающий навстречу врагу победную мелодию марша.

Или другой эпизод: единственный, кто спасся от белогвардейской расправы, матрос Артем Балашов, вытаскивает из воды тело мертвого комиссара. Он хоронит его на берегу. И из шума волн и воя ветра рождается скорбная мелодия траурного марша.

Здесь впечатляет не только сам прием введения музыки, но и то, что она обобщила отношение и зрителей к балтийскому комиссару: сама природа, кажется, скорбит о погибшем герое.

Образцы плодотворного использования музыки в кино дают нам не только 30-е годы. В последующее время возникло творческое содружество режиссеров и композиторов: Эйзенштейна и Прокофьева, Александрова и Дунаевского, Рошаля и Кабалевского, Ромма и Хачатуряна. Результатом его явились такие шедевры, как «Александр Невский», «Иван Грозный», комедии Александрова и т. д.

За время существования советского звукового кино наметились оригинальные пути развития киномузыки. Благодаря кино получили жизнь и всеобщее признание не только многие песни, но и симфонические произведения. И в наши дни у режиссеров и композиторов имеются творческие удачи, подлинные художественные находки, рожденные активным, инициативным отношением к своей работе.

Кому не запомнилась музыка из «Последнего дюйма» (режиссеры — Т. Вульфович, Н. Курихин, композитор — М. Вайнберг)? Известно, что многие даже неплохие сами по себе песни, но использованные в фильме формально, слабо помогают раскрытию идейного замысла произведения. В фильме «Последний дюйм» произошло обратное. Композитор нашел не только две диаметрально противоположные лейттемы — Бэна и Дэви; в их музыке раскрылось два как бы спорящих между: собой внутренних мира: мира одинокого, озлобленного, не верящего не только в свою удачу, но даже в простую человеческую доброжелательность Бэна, и открытый всему светлому, удивительно отзывчиво веселый мир мальчика.

«Последний дюйм»

И вот в самый драматический эпизод фильма за кадром звучит песня, сопутствующая Бэну. Выбиваясь из сил, сын тащит к самолету израненного отца. Тяжелые, неумолимые повторы мелодии словно дополнительной тяжестью ложатся на его плечи. Голос за кадром можно было бы назвать мужественным, если бы в нем не звучала бесстрастность. И зритель невольно чувствует, что страх почти парализует мальчика. Все силы его души: любовь к отцу, горячая жажда жизни — как бы борются с этой тяжелой мелодией, олицетворяющей и страшную участь отца, истекающего кровью, и однообразный желтый песок мертвой пустыни. Звучит песня, а в кадре мы видим натуженные ребячьи ноги, увязающие в песке, мокрое от пота напряженное лицо Дэви. Идет поединок со смертью, с философией одиночек «каждый за себя».

Музыка сообщает фильму глубокий смысл. Идея Олдриджа утверждается и через нее.

Любопытный подтекст несет музыка в эпизоде с дядей-моряком в фильме «Сережа» (режиссеры — И. Таланкин и Г. Данелия, композитор — Б. Чайковский). Томная мелодия гавайской гитары, сопровождающая появление дюжего моряка (артист В. Меркурьев), словно подсмеивается над его экзотическими впечатлениями.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Нас вдохновляет партия 5

- Двадцать два вопроса 18

- За работу, товарищи! 22

- Творчество и эстетика 26

- Без этого нет художника 33

- Весенние силы искусства 37

- Поет Эстония 39

- Заметки о хоровом искусстве 44

- Поднять культуру духовых оркестров 51

- Становление таланта 54

- Первые успехи 60

- «Прицел вперед!..» 64

- Наступать широким фронтом 70

- Требовательный разговор 75

- Туркменские контрасты 78

- Молодежь впереди 83

- «Судьба человека» в Киеве 86

- 18. Обсуждаем оперы «Судьба человека» и «Не только любовь» 88

- Оперетта — жанр музыкальный 93

- Первый коми балет 98

- «Знатный жених» 100

- Заметки музыканта 103

- Как создавалась оратория «На страже мира» 108

- Желаю удачи! 117

- Они будут играть в Москве 120

- Из области фортепьянной техники 122

- В концертных залах 123

- Премьера Четвертой 124

- Духовное богатство артиста 125

- На берегах Пины 127

- Так ли надо отвечать на сигналы печати? 135

- Письмо из ГДР 136

- Монолог П. Хиндемита 138

- Гости советских композиторов 140

- Пестрые страницы 141

- Пианист швырялся белыми бобами 145

- Из иностранного юмора 146

- Пошлость стотысячным тиражом 147

- Дружеские шаржи 150

- Д. Кабалевский на Украине 151

- Нужное дело 153

- Вести со смотра в Грузии 153

- Говорят женщины-музыканты 153

- На современную тему 154

- Хейно Эллер 155

- Эти вопросы ждут решения 156

- Улица Петраускаса 157

- Музыка Рабиндраната Тагора 158

- На родине «Элегического полонеза» 159

- «Хотим чаще слушать советскую музыку» 159

- Имени Римского-Корсакова 160

- Наш народный оперный 161

- Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля 162

- Когда профессия — творчество 163

- Памяти ушедших. Г. А. Григорян 164

- Памяти ушедших. А. А. Берлин 165