ны становится не только музыкальным, но и этическим лейтмотивом всего спектакля. С ним очень точно соединяются вся музыкальная тональность постановки, все другие песни и куплеты и тот самый «севастопольский вальс», которым обрамляются многие финалы спектакля. В пьесе, за исключением Любаши, пожалуй, нет больших, крупных характеров. И, хотя Дмитрию Аверину авторы старались тоже придать волевые черты, все-таки той живости, той естественности и простоты, которые в таком избытке мы видим в Любаше, у него нет. Не хватает этой живости и исполнителю (Ю. Богданов). Хотя артист поет вполне профессионально, но в его пении слышится известная скованность. И отнюдь не столько в самом звуке, сколько в его эмоциональной окраске. В музыке артист только поет, но не живет! Так и чувствуется: здесь он поет, а здесь он играет. Отчасти в этом виноваты и драматурги, поставившие героя в столь сложное положение: одна героиня покинула его, другая молчит о любви своей...

Но в спектакле, я уже подчеркивал, чувствуется ансамбль. Это совсем не одно «лицо», это весьма сложный, разнообразный — каждый его участник со своим характером — коллектив живых людей. И по тому, как их играют, мы можем судить об известном единстве стиля, замысла и выполнения. В игре артистов нет столь еще часто встречающихся в оперетте «нажимов», подчеркиваний, стремления во что бы то ни стало обратить на себя внимание, заставить смеяться, смеяться с «поводом» и без повода. Все это в равной степени можно сказать в адрес Б. Витюхова (Рахмет), А. Пиневича (Генка Бессмертный), Ю. Савельева (боцман Гарбуз), В. Марон (тетя Дина), Л. Панковой (Зиночка).

Как будто все? Нет, еще надо остановиться на Нине Бирюзовой в исполнении Т. Саниной. Трудная роль, трудно петь партию. По логике чувств надо петь искренне.

А в искренность Нины мы, зрители, не верим. Да и слова у героини какие-то жалкие, фальшивые. Но петь все-таки надо, и артистка поет. Профессионально все собрано, подтянуто, все звучит. В оправдание усилий актрисы еще добавим, что та ситуация, в которой очутилась героиня, делает свое полезное дело: она предотвращает самый спектакль от фальши. Не верит ей Дмитрий Аверин, не верим и мы, зрители, и героине нечего больше делать, как, спев все, что ей положено в свое оправдание (разрыв с мужем в тяжелую годину войны), покинуть сцену. Если бы Аверин

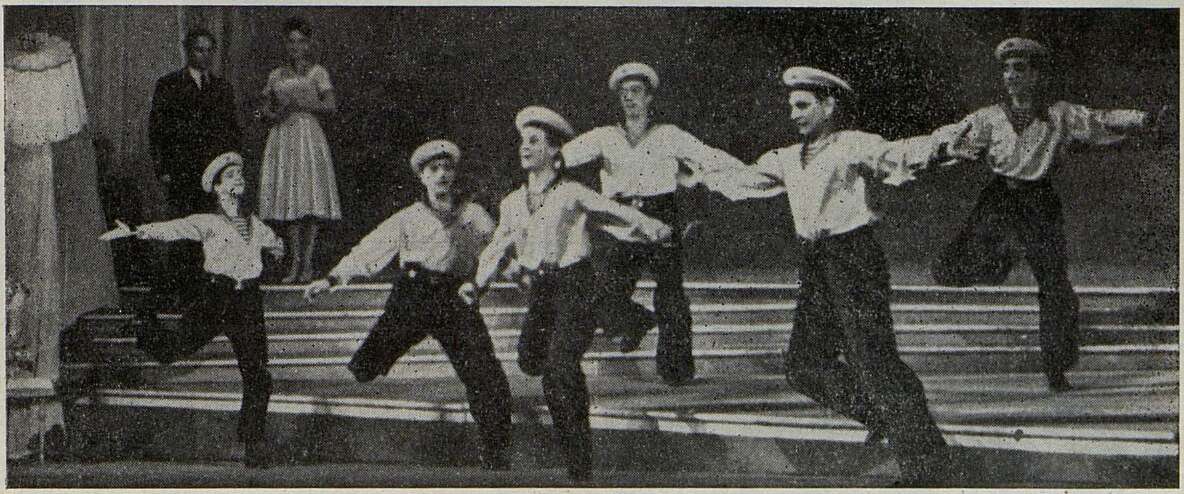

Сцена из третьего акта

ей как-то поверил, поверил хотя бы на минуту, все окрасилось бы в фальшивые тона, но Аверин «устоял», чему мы весьма благодарны. И правда жизни восторжествовала.

Устояли авторы и от традиционного опереточного штампа: «соединять» пары под занавес. Вот юная Зиночка вдруг почувствовала, что ей... пора замуж. Вот и жених «свободный» как будто нашелся — это Генка Бессмертный, отставной «кубанский моряк», окончательно убедившийся, что Любаша любит другого. Но из этих «вот» ничего не вышло... Генка Бессмертный пожурил молодую Зиночку и пошел своей дорогой жизни вдаль... А Зиночка опять стала продавщицей тюльпанов

и роз. И опять победила логика жизни, правда жизни. Вообще в спектакле все время идет бой за жизненную правду, бой со штампом, с банальностью. Об этом даже говорит художественное оформление Г. Кигеля. В третьей картине на всю сцену художник дает панораму-картину «Штурм Сапун-горы». Строгая, мужественная экспозиция, я она тоже как-то подчеркивает: в этом спектакле ничего ложного не случится, не должно случиться... И не случилось!

Московский театр оперетты после нескольких, неудачных пли не вполне удачных поисков опять нашел в своем жанре ту меру жизненной правды, которая оставляет нас глубоко удовлетворенными. Пусть же эта линия крепнет и утверждается в каждом новом спектакле!

До новых встреч!

*

Первый коми балет

А. ОСИПОВ

Профессиональное музыкальное искусство коми еще очень молодо. Попытки создать национальный музыкальный спектакль в Коми АССР относятся к 20-м, 30-м годам (здесь нельзя не вспомнить имена поэта и композитора В. Савина — автора музыкально-драматических произведений — и М. Лебедева, чей текст к опереттам «Красивая девушка» и «Настенька» исполнялся на мотивы распространенных коми и русских песен).

Однако первая опера, «Усть-Куломское восстание» (музыка А. Воронцова, либретто Н. Дьяконова и С. Ермолина), была создана позднее — в 1941 году.

Прошло 20 лет. За это время появились национальные оперетты («Когда цветет черемуха» О. Рассадина и А. Осипова, «Знакомство» В. Шафранникова), национальная детская опера «Кошечка и Серко» П. Чисталева.

В Сыктывкаре работает музыкально-драматический театр, в котором идет опера «Гроза над Усть-Куломом» Г. Дехтярева. И вот недавно коллектив театра осуществил новую постановку: балет «Яг-Морт» (музыка Я. Перепелицы, либретто Г. Тренева).

Первый балет — это значительное событие в культурной жизни республики, требующее к себе внимательного, серьезного отношения. С незапамятных времен у народа коми бытуют сказания о Яг-Морте (дословно: человек из бора), лесном чудовище и колдуне, который приносит людям горе и страдания. Эти народные легенды не раз привлекали поэтов. В XIX веке И. Куратов написал поэму «Яг-Морт». Почти через 100 лет один из первых советских поэтов коми — М. Лебедев — обратился к той же теме.

Взяв за основу эти поэмы, авторы балета заимствовал некоторых персонажей из других народных сказаний; так, они ввели в действие Ему (бабу Ягу коми сказок), влюбленную в Яг-Морта и ревниво оберегающую его; так, появились лешие, водяные, лесные звери.

Что же в этом сказочном сюжете могло заинтересовать коллектив современного театра? Обращают внимание образы Оксы (у которого Яг-Морт похитил жену и, много лет спустя, дочь Райду) и Тугана, жениха Райды. Горе не сломило охотников, они призвали к борьбе своих односельчан. Чары колдуна бессильны против народа, сплотившегося вокруг смельчаков. Пронзенный стрелами, поднятый на рогатины Яг-Морт умирает. Люди, объединенные стремлением к свободе, непобедимы, — такова главная, актуальная мысль произведения.

К сожалению, постановщики (режиссер — И. Орловский, балетмейстер. — Г. Ваховский) не сумели раскрыть эту мысль с необходимой красочностью и глубиной. Так, например, первый акт носит явно дивертисментный характер, многочисленные танцевальные номера здесь лишь формально объединены интригой. А ведь возможности для полноценного воплощения большой темы были налицо.

Я. Перепелице удалось написать оптимистическую, жизнерадостную музыку. Мелодии балета очень «танцевальны». Здесь сказался опыт, накопленный композитором за время работы в Ансамбле песни и пляски Коми АССР, где он был концертмейстером и нередко сочинял музыку для хореографических сцен. Эта работа имела для него еще одно важное обстоятельство: участвуя в концертных поездках по республике, он хорошо изучил народное творчество, собрал много песен. В балете широко претворены элементы фольклора. Так, например, тема Мады (матери Райды) в интонацион-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Нас вдохновляет партия 5

- Двадцать два вопроса 18

- За работу, товарищи! 22

- Творчество и эстетика 26

- Без этого нет художника 33

- Весенние силы искусства 37

- Поет Эстония 39

- Заметки о хоровом искусстве 44

- Поднять культуру духовых оркестров 51

- Становление таланта 54

- Первые успехи 60

- «Прицел вперед!..» 64

- Наступать широким фронтом 70

- Требовательный разговор 75

- Туркменские контрасты 78

- Молодежь впереди 83

- «Судьба человека» в Киеве 86

- 18. Обсуждаем оперы «Судьба человека» и «Не только любовь» 88

- Оперетта — жанр музыкальный 93

- Первый коми балет 98

- «Знатный жених» 100

- Заметки музыканта 103

- Как создавалась оратория «На страже мира» 108

- Желаю удачи! 117

- Они будут играть в Москве 120

- Из области фортепьянной техники 122

- В концертных залах 123

- Премьера Четвертой 124

- Духовное богатство артиста 125

- На берегах Пины 127

- Так ли надо отвечать на сигналы печати? 135

- Письмо из ГДР 136

- Монолог П. Хиндемита 138

- Гости советских композиторов 140

- Пестрые страницы 141

- Пианист швырялся белыми бобами 145

- Из иностранного юмора 146

- Пошлость стотысячным тиражом 147

- Дружеские шаржи 150

- Д. Кабалевский на Украине 151

- Нужное дело 153

- Вести со смотра в Грузии 153

- Говорят женщины-музыканты 153

- На современную тему 154

- Хейно Эллер 155

- Эти вопросы ждут решения 156

- Улица Петраускаса 157

- Музыка Рабиндраната Тагора 158

- На родине «Элегического полонеза» 159

- «Хотим чаще слушать советскую музыку» 159

- Имени Римского-Корсакова 160

- Наш народный оперный 161

- Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля 162

- Когда профессия — творчество 163

- Памяти ушедших. Г. А. Григорян 164

- Памяти ушедших. А. А. Берлин 165