Пример

мелодия мщения (мужской хор), которая в дальнейшем перерастает в симфонический эпизод битвы. Гнев и возмущение народа вспыхивают в хоровых репликах уже в начале оперы при виде подосланных Каупо «святых отцов» Алобранда и Генриха. Скорбен траурный хор, обрамляющий трагические события оперы.

Но в партитуре есть и солнечные страницы. Энергичен хор строителей городища (хотя в нем хотелось бы большей мелодической выразительности), оживления и грациозна песня девушек о венках. Спокойной лирикой дышит ночной хор (за сценой) перед боем; на фоне этого хора «крупным планом» показаны размышления Лембиту.

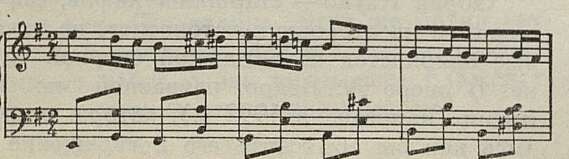

В опере три развернутые народные танцевальные сцены: из них последняя идет в сопровождении хора. От второго танца (девушек) веет особой свежестью. Его прелестная мелодия невольно напрашивается на сравнение со скромным цветком северных полей. Пожалуй, это самая обаятельная страница оперы:

Но «Лембиту» — это и психологическая драма. В первую очередь — это, конечно, драма Меэлиса. Сам Лембиту дан как вполне законченный, зрелый характер. В нем проступают эпические черты. Даже когда композитор показывает героя переживающим большую скорбь — он только что похоронил своего сына, — его горе словно «прикрыто» плавным течением музыки, скрывающей под внешним спокойствием внутреннее волнение.

Вторая ария-монолог весьма близка первой по своему интонационному строю. Вполне естественно, что так же сдержанно проявляет Лембиту и свою радость — его другой сын снова с ним! И естественно, мелодия становится здесь более подвижной.

Лишь в среднем разделе арии мелодия «омрачается». Лембиту вспоминает, что над землей эстонцев веют ветры смерти… В беседах с воинами, женщинами Лембиту спокоен и мудр. Пожалуй, наиболее драматичен его монолог после первой встречи с Меэлисом, когда вместо сильного юноши, которого мечтал увидеть отец, перед ним предстал жалкий монашек… Героическим пафосом проникнута музыка Лембиту в сцене его смерти.

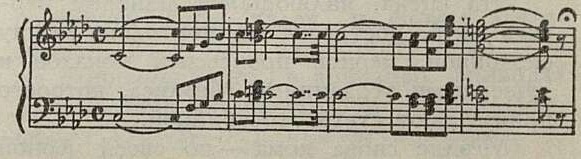

Но запечатлен ли в опере образ Лембиту таким, каким он живет в памяти народа вплоть до наших дней? Наиболее ясно его черты раскрываются в музыке вступления:

Но дальше В. Капп несколько скуповато развивает найденный образ. Интонации этой темы-образа появляются: в первой картине, когда Лембиту узнает, что Меэлис жив; во второй картине, когда, рискуя жизнью, он приходит за сыном прямо в логово врага; в третьей картине, когда отец понял всю глубину раскаяния сына, и, наконец, перед обращением Лембиту к крестьянам с призывом постоять за свою родину.

Уже по одному тому, в какие кульминационные моменты развития драмы Капп показывает эту тему, становится ясным, что она связана больше с образом Лембиту-отца. А если еще вспомнить, что в обеих ариях-монологах он думает о своих сыновьях, то вольно или невольно на первый план выступает история Меэлиса. Именно образ Меэлиса претерпевает в опере наиболее значительное развитие.

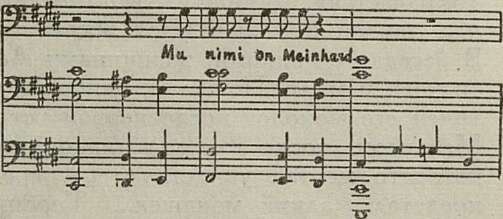

Меэлис появляется впервые как пленник Каупо; в душу юноши отцы церкви успели заронить страх и неверие к людям — отсюда робкий трепет, стремление скрыться под чужим именем при встрече с отцом: «Меня зовут… Мейнгардом», — отвечает он на вопрос Лембиту… А в оркестре проходит в это время основная тема крестоносцев, словно обещая «моральную поддержку» Меэлису:

Но не обрести Меэлису «стойкость» в вере. Встреча с Маре напоминает ему родной дом и друзей. Немного позднее он спасает девушку от преследующего ее Фольквина. Ему очень тяжело повиноваться Алобранду, приказывающему ему убить Лембиту.

Эта сцена, являющаяся финалом первого акта, построена на контрасте между спокойной, мерной процессией монахов и душевными терзаниями Меэлиса, которого принуждают стать отцеубийцей.

Меэлис снова дома — но своей черной мантией он вызывает во всех неприязнь.

Его центральная ария повествует о мучительных переживаниях. В начале ее музыка даже слишком спокойна, слишком устойчива, пейзажно-лирична; трепет струнных и пассажи деревянных духовых передают дуновения ветра, шелест родных лесов, только тяжелая квинта в басах создает ощущение какого-то душевного гнета.

В этой арии, а также и в сцене с Алобрандом имеет важное значение мотив, который можно было бы образно назвать мотивом «смерти»: этот хроматически ниспадающий ход впервые звучит в траурном хоре пролога. В арии Меэлиса он, разрастаясь, приобретает все более гипертрофированные очертания — юноше кажется, что с крестообразного кинжала уже каплет кровь…

В картине перед боем Меэлис объясняется в любви Маре и эта сцена переходит в дуэт «согласия». Музыка его находится в родстве с песней девушки, которую она пела при первой встрече с Меэлисом.

Драматургический замысел композитора здесь ясен — уже тогда, когда Меэлис с излишней раздраженностью велел Маре отойти от него, в нем зародилось к ней теплое чувство, которое только теперь, когда он окончательно освободился от власти Алобранда, пылко заговорило в нем и заговорило, конечно, на языке Маре. Композитор написал и песню Маре, и дуэт в одинаковом ритме, сохранив частично и гармонию с минорной субдоминантой, изменив только мелодию.

Образ Маре дается в опере с особой лирической теплотой. Это ощущается уже в первой ее арии, где она скорбит о родине, попавшей под иго крестоносцев. Кстати, Маре единственная женская роль в этой опере, в которой преобладают низкие мужские голоса. Для тенора написана лишь эпизодическая и к тому же жанровая роль Манивальда, задиристого, бойкого на язык, жизнерадостного парня, поющего веселые куплеты.

Образ Каупо — старшины лифов, перешедшего на сторону крестоносцев, не впервые появляется на эстонской оперной сцене. В опере А. Ведро, названной по его имени (написана в 1932 г.), авторы старались как бы объяснить его превращение в верноподданного вассала рыцарей умелыми

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Нет — войне!» 5

- Боевое оружие советских музыкантов 8

- Внимание музыкальной эстетике 13

- Первая опера В. Каппа 22

- Удача композитора 26

- Заметки о ленинградской песне 30

- Тексты еще не стихи 37

- Исполнитель и песня 41

- Недолгий путь 43

- Давайте разберемся! 47

- По большому счету 51

- Сила национальных традиций 56

- Из истории песен французской революции 65

- Рубинштейновские традиции и наша современность 76

- Лучше готовиться к соревнованиям 83

- Долг художника 87

- Из воспоминаний 88

- У нас в гостях Ода Слободская 99

- В концертных залах 101

- Письмо в редакцию 113

- На конгрессе в Будапеште 114

- Бела Барток в России 114

- «Святоплук» Э. Сухоня 121

- Юбилей Пражской консерватории 124

- О положении музыкантов в США 125

- Зальцбург на новом пути 129

- Пестрые страницы 131

- О пентатонике в татарской музыке 136

- Ценное пособие 139

- Исследование в многоголосии 140

- Хороший путеводитель 142

- Хроника 145

- Сатирикон 158

- Указатель статей в журнале «Советская музыка» за 1961 год 160