В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ

Открытие праздника «Музыка Советской России»

7 и 8 октября в Большом зале Консерватории состоялись первые симфонические концерты праздника «Музыка Советской России». Во всех центральных концертных залах, во многих дворцах культуры и клубах столицы звучала русская музыка — классическая и советская. Это был рапорт музыкантов XXII съезду Коммунистической партии.

Программа 7 октября открылась кантатой Д. Шостаковича «Над Родиной нашей солнце сияет» (исполнители — оркестр Московской филармонии, Академический русский хор СССР, хор мальчиков Московского хорового училища, дирижировал Е. Светланов). В «Патетической оратории» Г. Свиридова солистами выступили Е. Максименко и Н. Исакова.

Удостоенная Ленинской премии, оратория быстро нашла путь к сердцам слушателей. Каждое новое ее исполнение превращается в праздник. Н. Рахлин, впервые и неоднократно дирижировавший этим произведением, вложил в свою талантливую трактовку большую и открытую эмоциональность. Но вот за пульт стал Евгений Светланов. Раз от разу он совершенствовал интерпретацию оратории. 7 октября аудитория с радостью отметила, что молодой дирижер добился замечательных результатов. Звучность оркестра и хора выровнялась, форма всего сочинения стала собраннее, четче. Чуть-чуть изменились темпы: одни стали немного живее, другие, наоборот, сдержаннее. В дирижировании Светланова на концертной эстраде явственно ощутим его опыт работы в оперном театре — твердой рукой он уверенно ведет солистов, хор и оркестр. Но особенно ценно то, что Светланов полностью проникся духом свиридовской партитуры, ее мужественной и строгой патетикой, столь близкой к поэтической первооснове — бессмертным стихам Маяковского.

Прекрасно был проведен и аккомпанемент в Первом фортепьянном концерте Рахманинова. Я. Зак играл с присущим ему изяществом, высоким вкусом и техническим совершенством.

8 октября концерт начался нарядной и праздничной «Одой радости» А. Хачатуряна. Гос. симф. оркестром СССР дирижировал Н. Аносов, в исполнении участвовали также Академический русский хор, Н. Исакова, скрипичный ансамбль школы имени Гнесиных, руководимый М. Гарлицким, и ансамбль арф. Наряду с солисткой, превосходно спевшей свою партию, особенно порадовали слушателей юные скрипачи. Уже не раз звучала в наших концертных залах Симфония А. Эшпая, завоевавшая симпатии любителей музыки, также как и Скрипичный концерт Т. Хренникова. Новый исполнитель концерта Игорь Безродный играл с большой теплотой и виртуозным блеском. Заключала программу Пятая симфония Чайковского.

В обоих концертах публика сердечно приветствовала авторов — Г. Свиридова, А. Хачатуряна, Т. Хренникова и А. Эшпая.

Б. Лятохин

Новый репертуар пианистов

В самом начале сезона в сольных концертах Татьяны Николаевой и Евгения Малинина прозвучали два крупных сочинения советских авторов. 24 сентября в зале Дома ученых состоялась премьера сонаты для виолончели и фортепьяно Т. Николаевой. На следующий день Е. Малинин сыграл в Большом зале консерватории сонату Р. Леденева.

Соната Николаевой исполнялась после сонаты ои бемоль, минор Шопена и перед Патетической сонатой Бетховена и си-минорной Листа. В программу Е. Малинина вошли также Лунная соната Бетховена, соль-минорная соната Шумана, два полонеза Шопена и цикл «Gaspard de la Nuit» Равеля. Давно замечено, что соседство с классикой — хорошая проверка силы и жизнеспособности новых сочинений, яснее выступают присущие им достоинства и недостатки. Все же построение таких «смешанных» программ используется еще недостаточно широко.

В Виолончельной сонате соч. 21 узнаются знакомые черты композиторского облика Т. Николаевой. Как и в других сочинениях, автор удачно развивает традиции русских композиторов XX века, в первую очередь Рахманинова и Мясковского. Искусное владение материалом приводит к интересному развитию и трансформации основных образов сочинения. Из трех частей цикла (Allegro appassionato, Andante, Allegro agitato), пожалуй, наибольшее внимание приковывает средняя. Музыка ее обещает еще полнее и глубже раскрыться при повторных прослушиваниях.

Мелодическому и гармоническому языку сонаты, несомненно, присущи индивидуальные черты авторского стиля. Однако виолончельная и фортепьянная фактура скорее подтверждает эмоциональную силу уже известных приемов использования инструментов, чем открывает новые источники выразительности. А ведь фактурные приемы развития, лежащие как бы на поверхности му-

зыкального сочинения, могут «заслонить» более существенные элементы, более глубокие закономерности стиля того или иного композитора...

Целостно и органично прозвучала соната в отношении ансамбля. Многие новые сочинения, созданные в последние десятилетия, впервые обрели звучание под смычком С. Кнушевицкого. Сложная соната Т. Николаевой была передана им с такой свободой и законченностью, словно произведение давно уже вошло в репертуар этого большого музыканта. С воодушевлением, по-авторски инициативно и одновременно ансамблево-чутко играла фортепьянную партию Т. Николаева.

*

В отличие от сонаты Т. Николаевой, соната Р. Леденева звучит в концерте не впервые. Кроме Е. Малинина, ее играл и Л. Берман. То, что к этому сочинению обратились два очень разных по своей индивидуальности молодых музыканта, — факт знаменательный. И действительно, внутренняя значительность музыки сонаты создает большие возможности для творческих поисков исполнителей. Каждый образ ее надолго врезается в память. Грозная «перестрелка» аккордов в главной партии первой части, сразу же вызывающая состояние предельной эмоциональной напряженности, дремотно-нежная, словно окутанная дымкой, побочная тема, исполненная красоты и глубокого смысла, и, наконец, захватывающий слушателя своей неистовой одержимостью финал — таковы основные вехи сочинения.

Не раз говорили и писали о влиянии на сонату Р. Леденева музыки Прокофьева, чьей памяти посвящено произведение. Однако, чем больше вслушиваешься, тем отчетливей обнаруживаешь в сонате индивидуальные черты, которые ныне крепнут и развиваются в творчестве молодого композитора.

Обращение Е. Малинина к сонате Р. Леденева не носит эпизодического характера. Она прочно вошла в его концертный репертуар. С этим связана пианистическая отшлифованность и темпераментный артистизм передачи. И исполнение сонаты было едва ли не кульминацией концерта.

Д. Благой

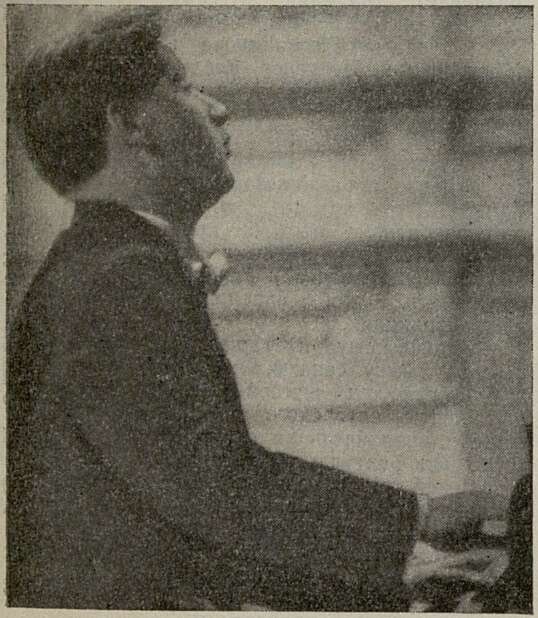

Самсон Франсуа

(Зал имени Чайковского, 7, 9

и 10 сентября)

Самсон Франсуа заслуженно пользуется большой известностью на Западе: этот молодой еще музыкант (род. в 1924 г.) стоит, бесспорно, в первом ряду современных пианистов. Его игра полна поэзии и обаяния; естественно и грациозно «кружатся» пассажи, «произносятся» задумчивые речитативы. Техника пианиста превосходна, рояль звучит у него мягко и красиво; прелестное piano чарует тонкой дифференциацией тембров. В этих индивидуальных особенностях пианизма Франсуа улавливаются без труда и характерные национальные черты французского искусства: сочетание лиризма и элегантности, свободы и пластичности, фантазии и чувства меры.

Данным определением очерчиваются также пределы яркой и привлекательной художественной индивидуальности артиста. Произведения, глубокие по мысли, монументальные по форме, лежат преимущественно за этими пределами. Вкус пианиста, вообще говоря, очень хороший, нигде, собственно, не переходит за ту грань, где начинается салонность; но временами эта грань становится почти неуловимой. Сильнее всего это чувствуется в Шопене, в его балладах и вальсах; но и тут в интерпретации Франсуа немало драгоценных качеств, особенно в шопеновских этюдах.

Из сочинений других композиторов-романтиков удивительно проникновенно прозвучала 35-я, си-минорная «Песня без слов» Мендельсона (соч. 67, № 5). Свежо и изящно были сыграны произведения Листа — сонет Петрарки (№ 123), вальс-экспромт, этюд «Eroica»; это был не совсем для нас привычный, «французский» Лист, но, право же, «Eroica» только выиграла, очистившись от

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- С трибуны XXII съезда КПСС 7

- По дорогам коммунизма 8

- Симфония о Ленине, о Великом Октябре 14

- «Песни ветровые» 23

- Сказ о земле армянской 29

- Мастер хорового письма 33

- «На заре та ли было, да на утренней» 40

- Пусть крепнет талант 43

- Песня воспитывает нравы 48

- Отклики читателей: Бороться против сорняков — Поучительное письмо — Верная спутница 52

- Наблюдения над современной гармонией 56

- Вдохновенный художник, замечательный человек 62

- Основоположник национальных традиций 64

- Наш учитель 68

- По страницам воспоминаний 69

- Современник Скрябина и Рахманинова 78

- Из переписки Н. Метнера и С. Рахманинова 82

- Мысли о работе пианиста 94

- Исполнитель и звукорежиссер 104

- Вячеслав Сук 108

- Из концертных залов: Открытие праздника «Музыка Советской России» —Новый репертуар пианистов — Самсон Франсуа — Хор большой культуры — Национальный молодежный оркестр — Французская эстрада в 117

- У днепровских круч — в Хакасии — Музыкальные дела Ставрополья 126

- В странах народной демократии: «Евгений Онегин» в Ханое 133

- К юбилею Пабло Казальса: На фестивале в Праде 140

- Пестрые страницы 143

- Хроника 147