Людмилы. Все полны энергии, все жаждут отомстить, разыскать злодея.

Как все это легко описать в «кратком либретто» и как трудно достигнуть этого на сцене! Сколько мы помним «Русланов», когда в этом финале и персонажи и «масса», несмотря на предельно быстрый темп, остаются полусонными, такими, какими они начинают спектакль словами «Дела давно минувших дней...», мало задумываясь над тем, о каких «минувших днях» идет речь и в каких событиях они принимают участие. У В. И. этого не могло быть! У него все кипело, бурлило!

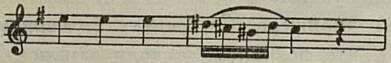

Еще один пример. В такой популярной пьесе, как «Цыганская песнь» Кармен, сложилась традиция — первый куплет петь в замедленном, расслабленном темпе, затем делать резкое и очень заметное ускорение на четырехтакте:

Пример

Следующий куплет поется в значительно более быстром темпе, опять резкое ускорение на подобных же тактах и т. д. Несмотря на то, что так поют и дирижируют уже много десятилетий почти все без исключения, это всегда производит странное впечатление. Противоестественным является и ускорение на пассивных тактах, и расслабленный темп в первом куплете, и внезапные более быстрые темпы в последующих.

Так ли у Бизе? Ничего подобного! Нетрудно увидеть, что с самого начала он не хочет медленного темпа (Andantino, четверть = 100), и что главное, во всех трех куплетах в начале припева, после предшествовавшего ritardando, хотя и значится a tempo, но метроном помечен несколько более скорый. Действительно, вернуться после ritardando не в прежний, а в несколько более скорый темп в таком активном месте, как припев

не только вполне естествеино, но и очень увлекательно. Темп, таким образом, набирается совершенно незаметно внутри каждого куплета. Именно так делал Сук, и с каким искусством!

Мне могут возразить: что ж тут удивительного, ведь все это обозначено в партитуре! Согласен, но почему же никто из дирижеров на этом не настаивает, попросту этого не делает? И самое главное: когда у В. И. услышишь что-нибудь необыкновенное, поразившее вас, то по большей части оказывается, что все это «обозначено автором», надо только суметь увидеть это в партитуре, понять, а главное, реализовать.

Сук был глубоко театральным человеком. Он великолепно знал законы драматургии, ощущал и держал в своих руках не только музыкальную часть, но и весь спектакль в целом. Это приятно поразило К. Станиславского при первой их встрече в работе над оперой. На этой встрече я не присутствовал, но хорошо знаю все подробности. Да и сам Станиславский любил рассказывать, как он боялся этой встречи, опасаясь, что В. И. всех подчинит своей палочке и актерам не останется никакой сценической свободы. А оказалось, что Сук в своих требованиях исходит прежде всего из драматургии. Он всегда требовал четкого произнесения слова, но не «отщелкивания» слогов, а правильного логического течения мысли, в каждой фразе он находил кульминации, стремился, чтоб музыкальная и логическая вершины совпадали.

При этом В. И. сам был необычайно гибок. Сцены, речитативы, диалоги, все, что носило активный драматический характер, он никогда не вел метрономически ровно и размеренно. Он искал естественные ускорения, замедления, которые делали драматические контуры более выпуклыми. В основном все это он находил заранее и предлагал актерам в виде готовой концепции, однако кое-что добавлялось на спевке или репетиции. Этот принцип в одинаковой степени распространялся на все оперы — русские и итальянские, классические и современные. (Какие оперы для В. И. были «современными»? Он был современником Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, но также и Прокофьева, Мясковского, молодого Шостаковича. Он знал «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, ценил эту оперу, восхищался мастерством автора, хотя кое над чем и посмеивался, например: «...если у этого оригинального композитора кухарку поет бас, то кучера наверно будет петь сопрано». В. И. знал оперы И. Шишова, А. Крейна, С. Потоцкого, В. Золотарева, К. Корчмарева, которые в 20-х годах ставились в Большом театре. В постановке этих опер он участия не принимал, но от него можно было услышать исчерпывающее и вполне объективное мнение, которое, конечно, для всех, а в особенности для нас — для молодежи — было очень интересно. К сожалению, ничего не могу процитировать из его высказываний, слишком много времени прошло с тех пор.)

В ту пору режиссеры очень много эксперимен-

тировали. Были всевозможные поиски новых приемов, новых принципов решения спектакля. Не отказывались от этих поисков и режиссеры, с которыми работал Сук: А. Петровский, В. Лосский, И. Лапицкий, В. Нардов. В. И. к этим поискам относился, в общем, сочувственно, но посмеивался, если экспериментаторы переходили границы. В. И. был сторонником живописного решения в оформлении спектакля. А в ту пору живопись вытеснялась всевозможными сценическими конструкциями. На одной из последних репетиций «Лоэнгрина» (постановка В. Лосского), когда все актеры были уже в костюмах, В. И., находясь за пультом, громко сказал: «Не вижу декораций, вижу дровяной склад». Памятна и его реплика на репетиции «Кармен»: «Краски так кричат, что музыки не слышно».

Однако В. И. ни в какой степени не был консерватором. Это подтверждается выдающейся его работой — постановкой «Саломеи» Р. Штрауса в 1926 г. Пели Н. Обухова, В. Павловская (специально приезжавшая из Ленинграда на каждый спектакль), В. Политковский, М. Микиша. Ставил спектакль В. Лосский.

В 1930 г. Сук принимал живейшее участие в постановке оперы В. Дешевова «Лед и сталь» в театре имени Станиславского и очень помог мне.

Что можно сказать о репетициях Вячеслава Ивановича? Для молодых, начинающих дирижеров они были академией дирижерского мастерства. Невольно появлялось желание подражать. Но В. И. был решительным противником подражания и поощрял у молодых маэстро творческую самостоятельность. Он заявлял: «Я не могу продирижировать, как вы, вы не можете продирижировать, как я».

Я уже говорил, что В. И. не только сам являлся на репетицию в совершенстве подготовленным, но и лично «обрабатывал» все оркестровые партии. Так создавался интересный психологический момент: Сук еще не пришел на репетицию, а ноты уже лежат на пультах. Раскрывая партию, артист оркестра видит не только печатный дубликат своего голоса, но и те частности, на которые дирижер обратит особое внимание; он видит, что именно в его партии каким-то элементам придается особое значение. Дирижера еще нет, но музыкант уже как бы вступил с ним в общение. Когда мне удавалось бывать на репетициях В. И., я улавливал эту интересную черту. Артисты оркестра штудировали партий не просто из любопытства, они как бы проверяли свои силы, представляя себе довольно определенно, что потребует от них Сук. Поэтому прелюдирование перед его репетициями носило несколько необычный характер, чего, может быть, не знал и сам дирижер!

В начале репетиции В. И. никогда не проигрывал пьесу или какую-нибудь часть акта оперы, только для того, чтобы прочитать ноты, дать разобраться. Он требовал безукоризненного исполнения с первого же раза. Даже в трудных пассажах, если происходила какая-нибудь заминка. Сук очень сердился. Его строгий взгляд пронизывал всю группу, безошибочно останавливаясь на тех, кто был виновником. Редко просил он кого-нибудь из группы сыграть отдельно. Не давая секунды на размышление, он повторял снова и снова, подсказывая, если нужно, штрих или аппликатурный прием. Очень быстро выкристаллизовывался безукоризненный унисон. В ту пору мастерство и виртуозные возможности каждого артиста оркестра в отдельности находились на более низком уровне, нежели сейчас. Но техника овладения оркестровым материалом была гораздо более высокой, особенно в отношении ритма и выполнения обозначенных в нотах нюансов (я сравниваю в первую очередь оркестр Большого театра; в 20-х годах этот коллектив выступал почти во всех симфонических концертах, устраивавшихся в Москве).

Требования Сука облекались в самую конкретную форму и имели строгий, определенный адрес. Поэтому каждый артист чувствовал, что в данный момент дирижер обращается именно к нему. В. И. хорошо знал природу каждого инструмента, его возможности, но он также хорошо знал каждого исполнителя. В первых тактах «Царской невесты» он требовал от валторн pianissimo. Когда один из валторнистов решился сказать, что он не может дать большего piano. Сук резко возразил: «Неправда, можете!» Помню репетицию «Полета валькирий». Играли — уж чего лучше! Вдруг внезапная остановка: fp не делается, или почти не делается. Со стороны В. И. это вызвало не замечание, а негодование, — ведь нюанс указан в нотах и мог быть прочитан во взмахе дирижера. Он считал (наверное, справедливо!), что по такому поводу заминок вообще не должно быть. После любой остановки Сук называл букву или цифру и мгновенно же взмахивал, не давая никому опомниться. Он никогда не начинал «с запасом», после остановки репетиция продолжалась именно с того места, которое послужило для него поводом для замечания. Поэтому нетрудно было подготовиться к вступлению еще во время остановки. (Сейчас дело обстоит не так: сейчас, назвав букву, надо обежать взглядом восемьдесят пар глаз, убедиться, что все они,

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- С трибуны XXII съезда КПСС 7

- По дорогам коммунизма 8

- Симфония о Ленине, о Великом Октябре 14

- «Песни ветровые» 23

- Сказ о земле армянской 29

- Мастер хорового письма 33

- «На заре та ли было, да на утренней» 40

- Пусть крепнет талант 43

- Песня воспитывает нравы 48

- Отклики читателей: Бороться против сорняков — Поучительное письмо — Верная спутница 52

- Наблюдения над современной гармонией 56

- Вдохновенный художник, замечательный человек 62

- Основоположник национальных традиций 64

- Наш учитель 68

- По страницам воспоминаний 69

- Современник Скрябина и Рахманинова 78

- Из переписки Н. Метнера и С. Рахманинова 82

- Мысли о работе пианиста 94

- Исполнитель и звукорежиссер 104

- Вячеслав Сук 108

- Из концертных залов: Открытие праздника «Музыка Советской России» —Новый репертуар пианистов — Самсон Франсуа — Хор большой культуры — Национальный молодежный оркестр — Французская эстрада в 117

- У днепровских круч — в Хакасии — Музыкальные дела Ставрополья 126

- В странах народной демократии: «Евгений Онегин» в Ханое 133

- К юбилею Пабло Казальса: На фестивале в Праде 140

- Пестрые страницы 143

- Хроника 147