Все же нам удалось упросить их пропеть несколько частушек на излюбленный местный напев, называемый частушки «под Саратов».

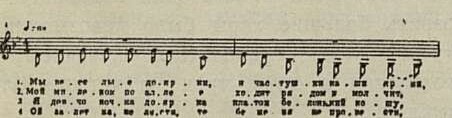

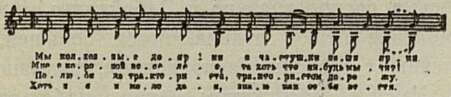

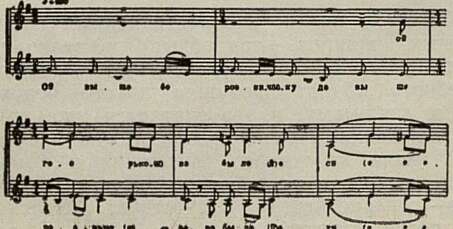

Особенностью исполнения этого напева является большая интенсивность звучания. Как и большинство частушек, исполняется он под аккомпанемент балалайки или баяна. Но есть и другие — двухголосные, без инструментального сопровождения. Часто это вокальный дуэт двух подруг. Публикуемый частушечный напев спели большекуналейские девушки доярки Груша Алексеева и Лена Иванова:

Характерная черта местного хорового распева — мелодическая самостоятельность верхнего и нижнего голосов в концовке (большая нона, разрешающаяся в октаву).

Когда частушки поются на гуляньях, молодежь, взявшись под руки, идет во всю ширину улицы с гармонистом или балалаечником посередине. Тут зачастую на один и тот же напев поют одновременно разные тексты, какой кому хочется. Такое «политекстовое» исполнение звучит весьма нестройно, однако, в нем подкупает увлеченность каждого участника собственным пением, азарт, с которым он включается в общее звучание.

Мы были свидетелями проводов юношей в армию. После праздничного обеда начались песни и пляски: сидя за столом, гости старшего поколения пели старинную протяжную песню, молодежь развлекалась пением частушек под баян. Пение частушек сменилось русским переплясом под «барыню» и другие популярные плясовые напевы, после чего молодежь отправилась «гулять» на улицу. Из многочисленных гостей организовались две «партии», каждая со своим гармонистом. Идя по улице на расстоянии шагов 30–40 друг от друга, они запели частушки «под Саратов», причем каждая партия исполняла их, совершенно не заботясь о другой. В общем это была довольно своеобразная и не лишенная прелести, надолго запомнившаяся бытовая музыкальная картинка.

Среди любимых молодежью песен о Великой Отечественной войне можно назвать песню о смерти моряка, которая была ранее известна с текстом, посвященным гражданской войне.

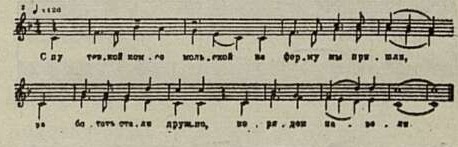

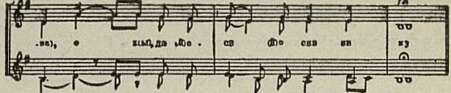

Творческая активность сельской молодежи не ограничивается пением циклов частушек (доярок, свинарок или иных), но проявляется и в создании новых современных песен. В том же Б. Куналее мы записали в исполнении девушек-доярок песню «С путевкой комсомольской»:

Напев ее навеян мелодией кубанских колхозников Косоножкина и Кружилина «Сторонушка», услышанной, возможно, по радио. Однако, то что интонационный строй кубанской современной песни оказался родственным молодежи далекого Забайкалья, далеко не случайно: в музыкальном фольклоре «семейских» чрезвычайно сильно ощущается влияние казацкой и вообще южнорусской песни. В то же время молодежь, помимо естественной склонности к современным лирическим песням советских композиторов, которые бытуют иногда в творчески переосмысленном виде, усваивает и охотно исполняет традиционные песни старшего поколения.

Из чего же складывается песенный репертуар среднего и старшего поколения?

Главная роль в их репертуаре принадлежит протяжным многоголосным песням1. Среди них есть песни старинного крестьянского происхождения и песни романсного склада, занесенные из города. Последние за время своего длительного бытования глубоко впитали черты местного музыкального стиля.

Наряду с песнями лирического содержания, большое место занимают песни «каторги и ссылки», песни бродяжные и тюремные, характерные для старого фольклора Сибири. Повсюду известны «Александровский централ», «Шел бродяга

_________

1 Один из самых распространенных народно-песенных жанров — свадебные и величальные песни — у «семейских» отсутствует. Здесь нет свадебного обряда: девушка просто переходит жить к любимому, и это считается уже признанием их брака. Песни хороводные в настоящее время ушли из живого бытования и помнятся только старшим поколением. Кроме плясовых песен типа «Камаринской» и «Сени», распространены песни кадрильные.

с Сахалина», «Солнце всходит и заходит», «Узник» (на слова Пушкина).

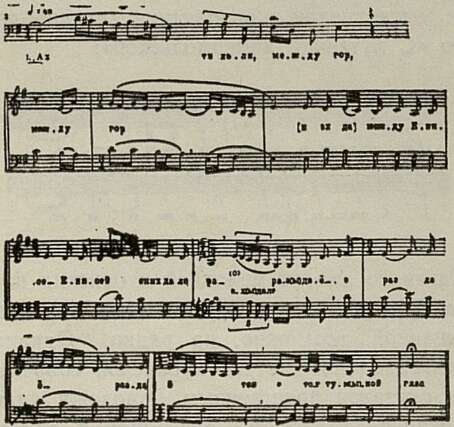

От супругов Леоновых был записан превосходный вариант замечательной сибирской тюремной песни «Енисеюшка» (в 1938 году эта песня была записана в Свердловской области, в 1956 — в Красноярском крае):

В записях экспедиции много образцов двухголосного дуэтного исполнения, и это не случайно, потому что пение вдвоем является одной из распространенных форм бытового сельского музицирования. Поют нередко муж с женой, сестры, братья, приятели-соседи и т. п. Из таких хорошо спевшихся «дуэтов» можно назвать зачинателей-запевал и организаторов большекуналейского хора В. Иванова и Ф. Рыжакова и супругов Леоновых из села Урлук.

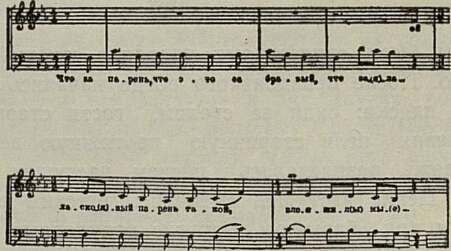

Пение втроем считается более совершенным — песня и поется легче, и звучит полнее: один певец «запевает», второй — «выносит» (верхний голос), третий «подхватывает» (дополняет общую звучность). Существует и пение вчетвером, впятером. Было записано несколько превосходных образцов такого исполнения. Приводим песню «Выше ельничку», которую пели три сестры Козловы и их приятельница X. Сазонова (песня записана в селе Б. Куналей):

Большие хоры существуют при клубах и собираются обычно в зимнее время года. Летом, в горячую рабочую пору они «рассыпаются», чтобы потом вновь возникнуть. Наша экспедиция приехала в Забайкалье как раз во время уборки картофеля и заготовки кедрового ореха, и созвать большие хоры было невозможно. Поэтому пришлось ограничиться изучением стиля многоголосия в двух, трех и четырехголосных ансамблях.

Весьма распространено в Забайкалье мужское ансамблевое пение, отличающееся большей, по сравнению с женским исполнением, размашистостью. Именно з мужском пении наблюдаются черты казачьей и вообще военной традиции. Интересно, что для создания современных песен из старинных напевов отбираются напевы с активной ритмикой, свойственной казачьим песням. Так, песня «Мы, советские крестьяне, любим свой колхозный труд», созданная в большекуналейском хоре на слова художественного руководителя хора Л. Лобозерова, использует напев старинной солдатской песни о вдове-солдатке.

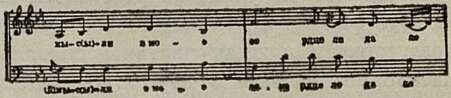

Подобным же образом была создана и песня о Ленине1, в которой, однако, за образец был взят не только напев, но и поэтический текст. Приводим эту песню в ее традиционном виде:

_________

1 «Что за Ленин, что он был за мудрый, что за ласковый с народом был...»

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мечта, ставшая реальностью 5

- Новые стихи советских поэтов 10

- «Мальчики» 12

- Романтическая поэма 19

- Герои Важа Пшавела в опере 24

- Юность грузинской оперетты 28

- В поисках своего пути 31

- За круглым столом 35

- Композитор Алексей Головков 53

- Так ли нужно готовить смену? 57

- На экзаменах в Ленинграде 62

- Выпускники Киевской консерватории 63

- Театр и школа 66

- Реплика В. Щеглову 69

- Еще раз о «Рассвете» 71

- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74

- Рахманинов в Грузии 80

- Заметки об «Этюдах-картинах» 81

- Бесплодный эксперимент 83

- Реставрация или творчество? 86

- Когда довлеют штампы… 90

- Марго Фонтейн 95

- Александр Грант 97

- Песни Забайкалья 100

- Мастер оперного театра 104

- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110

- Азербайджанские заметки 114

- Только ли слушатели? 115

- Ближе к современности 118

- Спор американского и советского музыкантов 121

- Встречи со Стравинским 127

- Фестиваль в Загребе 129

- Даниель Лесюр 132

- Гарсиа Лорка — музыкант 134

- Пестрые страницы 137

- Учебник истории русской музыки 142

- Полезный труд 144

- Нотографические заметки 146

- Хроника 147