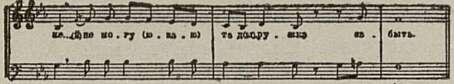

В исполнении традиционных песен старшим поколением следует отметить чрезвычайно сложный словесный распев. Почти каждое слово текста уснащается вставными гласными, а иногда и целыми слогами и словами («братцы», «только», «да», «но», «ли», «то»), восклицаниями («ой», «ойда», «ах»). Эта песенная манера, в той или иной степени распространенная повсеместно, в Б. Куналее «задержалась» дольше, чем в других районах, и поэтому может дать представление о старинном стиле исполнения протяжной песни, сохранившем, возможно, черты исполнительской традиции XVII века.

Вставки певцы делают по-разному, так что у каждого из них звучит своя текстовая линия.

В многоголосном хоровом распеве «семейских» присутствуют не только черты южнорусских песен. Многое в нем идет от северных песенных традиций. Не надо забывать, что «семейские» в Сибири приходили в соприкосновение со старожилами, выходцами с Севера — из бывшей Архангельской губернии (так называемого «Заволочья»), в результате чего иногда образовывались очень сложные скрещения. Примером такого весьма трудного для анализа стиля является вышеприведенная песня «Выше ельничку».

Замечательный «островок» северной песенной традиции мы обнаружили в селе Архангельском Читинской области: три пожилые сестры, коренные местные уроженки, пели песни в ярко выраженной текучей подголосочной северной манере, известной музыковедам по сборнику Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд «Песни Пинежья». В их репертуаре были самые распространенные на Севере песни — «Отлетает мой соколик», «Размолодчики» и др. А тут же, на соседней улице, в полукилометре от их дома, группа местных старожилов исполняла песни (среди них много украинских) в типичной южнорусской традиции. Подобные «неожиданности» на «песенных просторах» Сибири, так мало еще изученных, подстерегают собирателя на каждом шагу.

Исследование песенного творчества «семейских» представляет собою часть общей проблемы изучения песнетворчества русского населения Сибири в целом. Проблема эта увлекательна своей широтой и сложностью: ведь в Сибирь приезжали из самых разных районов страны; разнородные традиции смешивались, переплетались и на их основе возникали новые стилистические черты.

В настоящее время изучение песенных богатств Сибири идет пока по линии накопления материала. Во многие районы этого обширного края не ступала нога фольклориста-музыковеда. Дальнейшие исследования помогут сделать очень интересные выводы о закономерностях развития народного песенного искусства.

Исполнительское искусство

Р. ГЛЕЗЕР

МАСТЕР ОПЕРНОГО ТЕАТРА

13 июня 1931 г. А. Мелик-Пашаев впервые стал за дирижерский пульт Большого театра. Для дебюта молодой дирижер выбрал «Аиду» Верди. Через несколько дней одна из столичных газет писала: «Впервые дебютировавший в Москве в опере «Аида» молодой дирижер А. Мелик-Пашаев сразу сумел доказать аудитории, что он располагает всеми данными для того, чтобы стать достойной заменой крупным величинам старого поколения».

И вот 15 июня 1961 г. снова состоялся юбилейный спектакль «Аиды»: отмечалось тридцатилетие творческой деятельности в ГАБТ главного дирижера Большого театра, Народного артиста СССР, лауреата Сталинских премий А. Мелик-Пашаева.

*

Александр Шамильевич Мелик-Пашаев родился в Тбилиси в 1905 году. Отец его был мировым судьей. В доме много музицировали, старшие братья играли на фортепьяно, пели. Но домашние уроки музыки не увлекали будущего дирижера. Еще учеником реального училища он стал посещать Тбилисский оперный театр, славившийся обширным репертуаром и сильным составом труппы. В театре работали дирижеры И. Палиашвили, А. Лазовский, А. Маргулян, Л. Штейнберг. Наиболее яркие музыкальные впечатления юноши связаны со спектаклями «Лоэнгрин», «Аида», «Гугеноты», «Отелло». Опера становится его мечтой, он даже пытается сочинять в этом жанре. В 1918 г. композитор Н. Черепнин, ознакомившись с творческими опытами тринадцатилетнего подростка, зачислил его в класс теории Тбилисской консерватории.

Вскоре начался трудовой путь Мелик-Пашаева. Осенью 1921 г. известный певец-бас Л. Исецкий рекомендовал его в оперный театр на должность концертмейстера. За семь лет работы в театре Мелик-Пашаев прошел прекрасную школу: он разучивал партии с певцами и аккомпанировал на спевках, дирижировал хором за сценой, исполнял партию фортепьяно в оркестре. Общение с выдающимися певцами формировало его музыкальный вкус. Экспромтом заменяя заболевших дирижеров, Мелик-Пашаев начинает самостоятельно руководить спектаклями.

«Нельзя не отметить первого появления у дирижерского пульта за партитурой «Лейлы»1 А. Мелик-Пашаева, — писала газета «Заря Востока», — Это совсем юный музыкант, далеко еще не достигший 20 лет, но смелость и четкость его взмаха, уверенная музыкальность, большой темперамент, безукоризненное знание партитуры, строгое чувство ритма и разнообразие оттенков говорили об определенном незаурядном даровании».

«Евгений Онегин», «Мазепа», «Царская невеста», «Фауст», «Дубровский», «Тамар Цбиери» М. Баланчивадзе, «Орлиный бунт» Пащенко одна за другой появляются в репертуаре молодого дирижера. Партитуру «Самсона и Далилы» Мелик-Пашаеву вручили... за полчаса до спектакля. «Факт безупречного художественного исполнения в первый раз «с листа» такой сложной оперы, как «Самсон», свидетельствует об исключительности

_________

1 «Лейла» — опера грузинского композитора В. Долидзе.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мечта, ставшая реальностью 5

- Новые стихи советских поэтов 10

- «Мальчики» 12

- Романтическая поэма 19

- Герои Важа Пшавела в опере 24

- Юность грузинской оперетты 28

- В поисках своего пути 31

- За круглым столом 35

- Композитор Алексей Головков 53

- Так ли нужно готовить смену? 57

- На экзаменах в Ленинграде 62

- Выпускники Киевской консерватории 63

- Театр и школа 66

- Реплика В. Щеглову 69

- Еще раз о «Рассвете» 71

- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74

- Рахманинов в Грузии 80

- Заметки об «Этюдах-картинах» 81

- Бесплодный эксперимент 83

- Реставрация или творчество? 86

- Когда довлеют штампы… 90

- Марго Фонтейн 95

- Александр Грант 97

- Песни Забайкалья 100

- Мастер оперного театра 104

- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110

- Азербайджанские заметки 114

- Только ли слушатели? 115

- Ближе к современности 118

- Спор американского и советского музыкантов 121

- Встречи со Стравинским 127

- Фестиваль в Загребе 129

- Даниель Лесюр 132

- Гарсиа Лорка — музыкант 134

- Пестрые страницы 137

- Учебник истории русской музыки 142

- Полезный труд 144

- Нотографические заметки 146

- Хроника 147