непосредственно вводит в III часть, где страшное еще более обнажилось: «скрипучие шаги» контрабасов, нервно-надломленные фразы струнных, низкая, ревущая медь — все создает картину исступленного шествия зла.

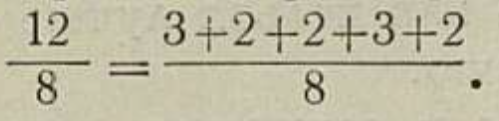

В финале вновь восстанавливается буйная радость жизни, доходящая в конце Симфониетты до экстатического вихря. Особенно свежа обаятельная первая тема финала, необычайно импульсивная, благодаря несимметричному размеру:

Наиболее сильная сторона Симфониетты — ослепительно яркая инструментовка. Мощное дыхание оркестра заставляет вспомнить роскошные партитуры Р. Штрауса.

*

Менее удачен одночастный Фортепьянный концерт. К этому времени Караманов начал искать более простые средства, но еще сильны были соблазны пышного гармонически-тембрового оформления партитуры. Эта неустойчивость определила музыкальный язык концерта. Наряду с яркими жизненными эпизодами (главная партия, каденция, мощная кода), встречаются места удивительно бедные и банальные. С недоумением воспринимается откровенно салонная побочная тема, порученная солирующей скрипке, что усиливает присущую ей лирическую размягченность.

Следующее за ней скерцо тоже не отмечено особой изобретательностью. Конечно, быстрый темп, обилие пассажей создают ощущение внешней динамичности, но тематически скерцо бледно, и поэтому вся эта «динамичность» оказывается беспредметной.

Есть в сочинении и несомненные достоинства. Оригинально по мысли начало концерта1.

Караманову чуждо инертное эпигонское отношение к классическим образцам; его концерт начинается своеобразным «заигрыванием» солиста с оркестром, который вначале отзывается будто нехотя, но затем вступает в предлагаемое ему увлекательное соревнование.

Концерт представляет собой сонатное Allegro, «вобравшее» в себя скерцо (на месте разработки) и медленную часть (каденция). Мрачная каденция — кульминация произведения, в целом радостного и праздничного. Такой прием развития образов, не предвещающих поначалу ничего страшного, использован во всех трех разобранных нами произведениях. Здесь «страшное» воспринимается как одна из условных масок, которые поочередно надевает в общем очень жизнерадостный и по-детски наивный герой музыки Караманова. В этих произведениях нет резких конфликтов и драматизма; это проявления «играющего» таланта, едва успевающего отразить в музыке нескончаемый поток ярких впечатлений, а уж сделать обобщения ему некогда (в консерваторские годы Караманов писал очень много и очень быстро — достаточно сказать, что сюита создана в течение одной недели).

Своеобразная непритязательность и искренность такого метода вызывают симпатию, но таят в себе опасность творческого объективизма, при котором автору оказывается глубоко безразличным, какие темы и жизненные явления получат отражение в его сочинениях. Невольно напрашивается аналогия с распространенным в современном западном музыкальном искусстве типом художника-комедианта, хладнокровно меняющего условные роли-маски.

*

Все как будто было позволено, когда создавалась оркестровая музыка: и сложнейшие гармонии, и капризные ритмы, и многослойная фактура. Но когда Караманов начал писать для хора a cappella, ему пришлось пересмотреть свой творческий метод. Строгие нормы голосоведения, продиктованные ограниченными, казалось бы, формальными возможностями хора, стесняли; вместе с тем открывались новые области выразительности. Талантливый музы

_________

1 За последнее время в жанре фортепьянного концерта установились некие «традиции», штампованные приемы: штамп № 1 — «романтически-приподнятый». Солист, словно разъяренный, обрушивается тяжелым каскадом «патетических» октав и аккордов на оркестр, вынуждая его начать изложение сосредоточенно-серьезной главной партии. Штамп № 2 — «элегически-академический». Над волнующимся морем фортепьянных фигураций парит «широкая, благородно взволнованная» тема струнных. Штамп № 3 — «объективная музыка». Солист с 1 мнимым равнодушием разучивает «этюд Черни», флейта кокетливо чирикает лженаивную песенку.

кант может почти интуитивно постичь основы гармонии, полифонии, оркестровки, но для овладения логикой развития музыкальных образов (далеко не совпадающей с «анализом музыкальных форм») необходима большая работа интеллекта. И в процессе этой работы выясняется, что, казалось бы, неуютные и тесные законы музыкальной формы имеют смысловое, выразительное обоснование.

Караманов — очень последовательный музыкант. Убедившись в отсутствии достаточной творческой дисциплины, он как бы начал сначала. Этим можно объяснить возвращение к основам функциональной гармонии в последних его работах — балете «Сорок первый» (по Б. Лавреневу) и хоровых циклах «Времена года» и «К славянам».

Так как эти сочинения еще не исполнялись в реальном звучании, было бы рискованно высказать о них окончательное суждение. Хочется лишь показать на примере хорового цикла «К славянам», какие задачи ставит сейчас перед собой А. Караманов. «Вериги» традиционной гармонии не помешали большому своеобразию цикла. Наиболее интересны здесь приемы хорового письма, особенно в заключительном номере — «Гус на костре» (на стихи Тютчева). Правда, мелодия вызывающе «благонамеренна», но зато она наложена на великолепный фон: нервно-пульсирующий остинатный ритм, подобно языкам разгорающегося пламени, постепенно захватывает весь хор.

Свежее впечатление оставляет хор «Что ты поникла, зеленая ивушка» (на стихи Плещеева) — это единственный номер цикла, где скупость средств не кажется тенденциозной. Простая и незамысловатая хоровая фактура как нельзя лучше соответствует содержанию.

И все же в сочинении слишком назойливо подчеркнута архаичность музыкального языка. Возникает впечатление, что автор хочет возродить в своей музыке эмоциональный строй доглинкинского времени (своего рода «неоклассицизм»). Остается только удивляться, как индивидуальность композитора все-таки сильна и неистребима. Хотелось бы надеяться, что этот неожиданный крен из «безрассудной юности» в ложную зрелость ультраакадемизма выровняется. Вновь вернется к Караманову его бурная фантазия, и тогда окажется, что сегодняшнее его самообуздание было полезным. Будем ждать...

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мечта, ставшая реальностью 5

- Новые стихи советских поэтов 10

- «Мальчики» 12

- Романтическая поэма 19

- Герои Важа Пшавела в опере 24

- Юность грузинской оперетты 28

- В поисках своего пути 31

- За круглым столом 35

- Композитор Алексей Головков 53

- Так ли нужно готовить смену? 57

- На экзаменах в Ленинграде 62

- Выпускники Киевской консерватории 63

- Театр и школа 66

- Реплика В. Щеглову 69

- Еще раз о «Рассвете» 71

- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74

- Рахманинов в Грузии 80

- Заметки об «Этюдах-картинах» 81

- Бесплодный эксперимент 83

- Реставрация или творчество? 86

- Когда довлеют штампы… 90

- Марго Фонтейн 95

- Александр Грант 97

- Песни Забайкалья 100

- Мастер оперного театра 104

- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110

- Азербайджанские заметки 114

- Только ли слушатели? 115

- Ближе к современности 118

- Спор американского и советского музыкантов 121

- Встречи со Стравинским 127

- Фестиваль в Загребе 129

- Даниель Лесюр 132

- Гарсиа Лорка — музыкант 134

- Пестрые страницы 137

- Учебник истории русской музыки 142

- Полезный труд 144

- Нотографические заметки 146

- Хроника 147