Творчество молодых

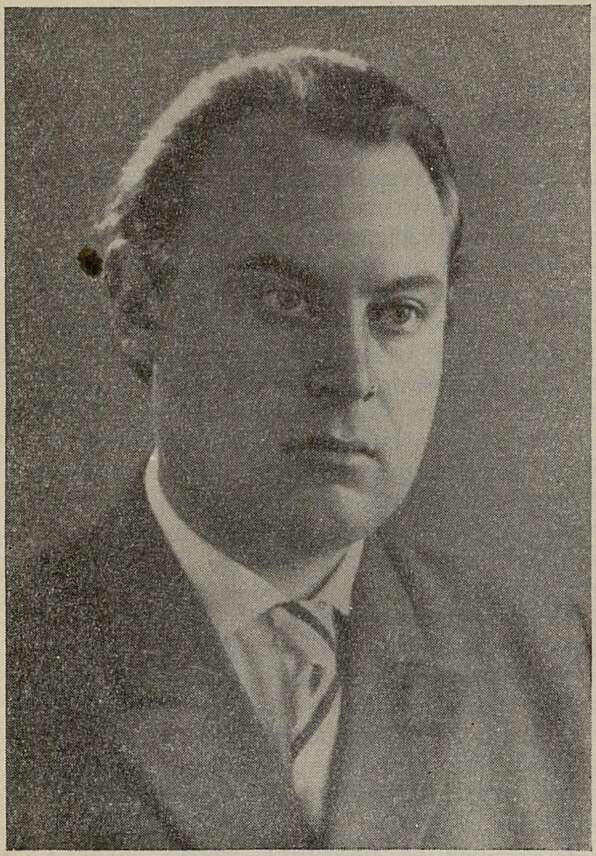

А. ШНИТКЕ

В ПОИСКАХ СВОЕГО ПУТИ

А. Караманов — молодой композитор, но писать о нем трудно. За несколько лет он в своем творчестве вычертил такую «кривую», что нелегко разобраться в том, где он прав, а где ошибается. Это не тот случай, когда по недостатку опыта и профессионализма композитор не может найти правильного пути. Караманов прекрасно отдает себе отчет в том, что делает. У него большой, бесспорный талант. Даже в заблуждениях своих он искренен и привлекателен.

То, что Караманов пишет сейчас, как будто несовместимо с тем, чем он начал. Человек, наделенный впечатлительной и нервной психикой, необычайно острым слухом, великолепной музыкальной памятью, приехал из небольшого южного города в Москву. Здесь на него нахлынула масса разнообразнейших музыкальных впечатлений. Несколько лет были заполнены опытами и экспериментами, часто рискованными. Но бессознательное цветение таланта, еще не дисциплинированного логикой, поражало щедростью мелодических, гармонических и тембровых находок. В работах консерваторских лет проявилась особая склонность Караманова к изобразительной характерности. Показательна в этом отношении оркестровая сюита (1956 г.), отдельные части которой по первоначальному замыслу имели конкретно-программные, хотя и довольно неожиданные названия.

Первая часть — «Утро» — рисует пробуждение большого города. В медленном вступлении с первых же тактов обнаруживается оригинальная и смелая тембровая логика. Произведение открывается гибкой, пластичной мелодией скрипок (она двенадцатизвучна, но вместе с тем естественна и тональна).

Постепенно включаются другие голоса, каждый со своей самостоятельной линией, часто импровизационной. Здесь нет точно повторяемых мотивов, постоянного метра, все зыбко и неустойчиво. Идет длительное «нащупывание» основного размера. Слушателя как бы захватывает стихийный и мощный поток жизни большого города, на первый взгляд неорганизованный, но гипнотизирующий своим внутренним ритмом.

Вторая часть — «Грустная вечерняя песенка» — привлекательна очаровательной наивностью ее мелодии, рождающей ассоциации с прокофьевской «детской» музыкой.

Средний раздел — «Страшный сон»: какое-то мультипликационное «чудовище», которое смешно и беспомощно пытается напугать. Затем все успокаивается, еще мягче звучит убаюкивающая мелодия (порученная на этот раз саксофону сопрано).

Третья часть — «Очень веселая утренняя песенка» — напоминает блестящие «цирковые» галопы и польки Шостаковича. Здесь и иронически-традиционное вступление, и бойкий кларнет, и трескучее tutti — «парад всех участников».

Но все это не так беззлобно, как кажется поначалу; средний раздел пугает каким-то тупым и автоматическим напором. Саркастическая деталь — имитация на мнимую тему, состоящую из одной назойливо вдалбливаемой терции. Словно облако набежало на ясное небо; это предвещает «Пасмурный день» — следующую часть сюиты. Ее пронизывает неумолимая остинатная ритмоформула, на которую наложены сменяющие друг друга «кадры»; гнетущие, словно низкие темные тучи, аккорды тромбонов и фаготов, унылой «тенью» ползущие горькие интонации английского рожка, ветром завывающие пассажи засурдиненных скрипок и саксофона, беспокойные «перезвоны» флейт и колокольчиков.

Финал — «Прогулка на мотоцикле» — врывается в цикл зазывным, упрямо синкопирующим сигналом валторн. С неподдельным, прямо-таки гайдновским простодушием даны натуралистические детали: вот мотоцикл заводится, вот он понесся, сначала рывками, затем ровно.

В музыке передано даже переключение скорости (доминантовый предъикт к ре мажору неожиданно «въезжает» на полтона выше, в Es-dur). Блестящий пример музыкального остроумия — вторая тема («мотоциклист напевает, но за шумом мотора сам себя не слышит и оттого фальшивит»).

Удивительно, что это произведение до сих пор не нашло доступа к слушателям. Уже четыре года его запись пылится в фонотеке Дома звукозаписи, ни разу не прозвучав в эфире. Конечно, сюита не безгрешна: в ней отсутствует единый композиционный стержень; можно упрекнуть автора в недостатке собственного отношения к беспорядочно изображаемым событиям. Но вместе с тем ее музыка привлекает острой характерностью образов, яркостью неожиданных тембровых сочетаний, свежестью музыкальных тем.

*

Близки сюите по безотчетно радостному восприятию жизни и последующие сочинения Караманова — Симфониетта (1957) и Фортепьянный концерт (1958).

Симфониетта — стройное, гармоничное по форме сочинение, хотя автор и «рискнул» поставить рядом две медленные части (вторую и третью). Манера письма — лаконичная и афористическая, приемы развития неожиданны. Уже в первой части в сжатом виде дан весь «круг» развития музыки — от изящной скерцозной первой темы через лирику побочной партии и разработку — к кульминации. Здесь хрупкая застенчивая вторая тема неожиданно приобретает мучительно искаженный облик, но к концу части снова берут верх настроения безмятежной пасторальности.

Andante начинается экспрессивным, несколько «пряным» по гармонизации «хором» струнных.

Развитие этой темы приводит к экспрессионистски напряженной кульминации с «хриплыми» возгласами валторн.

После этого уже невозможно возвращение к идиллическому благополучию начала — краткая, «дотлевающая» реприза

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мечта, ставшая реальностью 5

- Новые стихи советских поэтов 10

- «Мальчики» 12

- Романтическая поэма 19

- Герои Важа Пшавела в опере 24

- Юность грузинской оперетты 28

- В поисках своего пути 31

- За круглым столом 35

- Композитор Алексей Головков 53

- Так ли нужно готовить смену? 57

- На экзаменах в Ленинграде 62

- Выпускники Киевской консерватории 63

- Театр и школа 66

- Реплика В. Щеглову 69

- Еще раз о «Рассвете» 71

- Новое о Рахманинове. Из эпистолярного архива 74

- Рахманинов в Грузии 80

- Заметки об «Этюдах-картинах» 81

- Бесплодный эксперимент 83

- Реставрация или творчество? 86

- Когда довлеют штампы… 90

- Марго Фонтейн 95

- Александр Грант 97

- Песни Забайкалья 100

- Мастер оперного театра 104

- «Если запоет школа — запоет вся страна» 110

- Азербайджанские заметки 114

- Только ли слушатели? 115

- Ближе к современности 118

- Спор американского и советского музыкантов 121

- Встречи со Стравинским 127

- Фестиваль в Загребе 129

- Даниель Лесюр 132

- Гарсиа Лорка — музыкант 134

- Пестрые страницы 137

- Учебник истории русской музыки 142

- Полезный труд 144

- Нотографические заметки 146

- Хроника 147