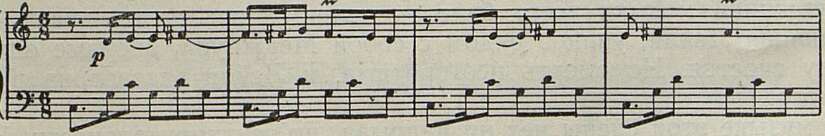

Неподдельной лиричностью, в которой нет-нет, да и ощутишь нотку щемящей тоски, веет от танца Лейли из второй картины:

Пример

Вершиной музыки всего балета является заключительная сцена. Умирающая Лейли, увидев рядом с собой Меджнуна, впервые ощущает полноту счастья. Но смерть неотвратима, и Лейли угасает на руках у любимого.

В музыке этой сцены нет ни надрыва, ни сентиментальности. Но зато сколько в ней подлинной поэтичности, просветленности, внутренней теплоты:

Пример

Строгая и величавая тема развивается постепенно до огромной кульминации и затем спадает, затихает. И лишь после того, как отчаявшийся Меджнун решает покончить с жизнью, динамика снова нарастает, и все произведение кончается торжественным (но отнюдь не крикливым) до мажором. Большая мудрость заключается в этой оптимистической концовке: любовь сильнее смерти!

Повторяю, — заключительная сцена по своей эмоциональной выразительности, благородной сдержанности чувств, простоте и ясности примененных средств — наиболее сильное и яркое место балета. И можно только пожалеть, что превосходная тема финального Адажио не стала лейттемой произведения, темой великой и прекрасной любви Лейли и Меджнуна; в партитуре она встречается еще только один раз — во вступлении, создавая, таким образом, как бы рамку, окаймляющую всю музыку балета.

*

Хочется сказать несколько слов об основных особенностях музыкального языка балета «Лейли и Меджнун», характерных для творческого метода С. Баласаняна.

Связь с народными источниками меньше всего выражается у него в прямом использовании подлинных народных мелодий. Однако глубокое изучение основ народной музыки — таджикской (а также и армянской) — чрезвычайно обогатило творческую палитру композитора и нашло свое отражение во всех элементах его музыкального языка.

Баласанян широко пользуется народными ладами — миксолидийским, фригийским, дорийским, лидийским, а также специфическими ладами, встречающимися на Памире (например, минорный лад с повы-

шенными IV и VII ступенями и мажорный лад с пониженными II и VI ступенями). Встречающиеся в двух последних ладах тритоновые интервалы дают возможность композитору убедительно применять так называемый цепной и дважды цепной лад.

Анализируя ладовое строение музыки балета, приходишь к выводу об удивительной ладовой «чуткости» автора, о свежести, изобретательности, а в некоторых случаях и изысканности его языка. Вот один из примеров:

(1й акт. Танец с шалями)

Мелодия здесь на первый взгляд чисто ре-мажорная. Это подтверждается и окончанием пьесы в данной тональности. Появление в дальнейшем в мелодии до бекара указывает на то, что мы имеем дело с миксолидийским ладом. Однако именно этот до бекар и позволил композитору трактовать мелодию (в начале пьесы и в репризе) — в лидийском до мажоре, что придает ей своеобразное очарование.

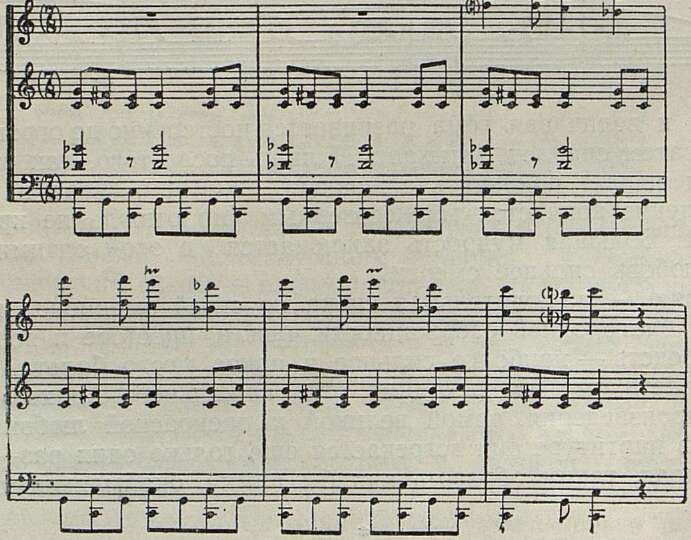

В партитуре балета можно найти случаи (правда, очень редкие), когда автор позволяет себе применить приемы «полиладовости». Вот, например:

(1я картина. Танец Кайса и его друзей)

Нетрудно убедиться, что в двух нижних строчках мы имеем лад до, ре бемоль, ми, фа диез, соль, ля, си бемоль, а в верхнем голосе — лад фа, соль, ля, си, до, ре бемоль, ми, фа (звуки соль и ля, отсутствующие в приведенном отрывке, имеются в других местах этой пьесы).

Связь с фольклором сказывается и в метроритмической ткани произведения; особенно интересно в этом отношении часто применяемое композитором полиритмическое сочетание (в одновременности) метров 6/8 и 3/4, весьма характерное для таджикской народной музыки (как, впрочем, и армянской). Нередко Баласанян прибегает также и к несимметричным размерам — 5/8, 7/8 и т. п., причем внутри этих метров мо-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 3

- Песнь мира и дружбы 5

- Молодость поет 7

- Незабываемые дни 8

- Привет с далекой Кубы 8

- Хоры, ансамбли песни и пляски 10

- В добрый путь 10

- На конкурсе пианистов 12

- Большие перспективы 14

- Народные певцы 16

- Из дневника члена жюри 16

- Вопросы, волнующие народных инструменталистов 21

- Национальные оркестры 25

- О песнях и людях сибирского хора 28

- Белорусский оркестр 32

- Молодость — это смелость творческих дерзаний 35

- Наступит ли век теноров? 36

- Щедрость красок, мелодий, ритмов… 38

- Искусство китайских друзей 42

- Поют югославские студенты 44

- У истоков советской песни 46

- Симфония памяти Ленина 58

- Сергей Баласанян и его балет «Лейли и Меджнун» 63

- О музыке Георгия Свиридова 77

- От песни к симфонии 79

- Вокальный цикл С. Агабабова 83

- Молодые ленинградцы 87

- Бородин (черты стиля, приметы времени) 91

- Значение Моцарта для нашего времени 102

- Важное открытие грузинского ученого 111

- Оркестр и дирижер 115

- Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер 116

- Форум мировой музыки 123

- «Бал-маскарад» Верди в театре имени С. М. Кирова 129

- Киргизский оперный театр 134

- «Поцелуй Чаниты» 140

- Защитникам оперетты, как она есть 144

- Воан Уильямс 149

- Венская музыкально-театральная весна 155

- Письмо из Англии 160

- «Ревизор» на оперной сцене 161

- Два новых журнала 163

- Хроника 167