значение тембровой палитре и умеющих пользоваться ею.

«Польская симфония» Зигмунта Мыцельского тоже оригинальна по форме. Первая часть — широко развитая баллада в духе подгальского фольклора (Подгалье — район в польских Карпатах). Вторая часть — скерцо, построенное на лапидарной энергической теме; третья — элегия, вновь напоминающая о народной песенности, и четвертая — финальное рондо, в котором слышатся реминисценции из предыдущих частей. Симфония обнаруживает пытливость творческой мысли композитора.

На фестивале исполнялись Вторая («Варшавская») симфония Болеслава Войтовича, завоевавшая известность уже при своем появлении (в 1948 году), и Вторая симфония Артура Малявского — интересная в отдельных эпизодах, но, как нам представляется, недостаточно монолитная по форме.

Живой отклик публики встретила Сюита для струнного оркестра Михала Списака — польского композитора, живущего в Париже. Это эмоционально насыщенная музыка, отмеченная печатью хорошего вкуса и фантазии. Значительно слабее Концерт для фагота и оркестра М. Списака, малосодержательный, лишенный яркой характерности.

Из произведений молодых композиторов мне довелось прослушать сюиту «Кола Брюньон» Тадеуша Бэрда и Симфонию для струнного оркестра Станислава Скровачевского. Оба композитора проявили творческую оригинальность, их новаторские устремления часто смелы и интересны. Станислав Скровачевский является, кроме того, и талантливым дирижером, занявшим в 1956 году первое место на международном конкурсе в Риме.

Глубокое впечатление оставила Третья симфония Кароля Шимановского. Написанная сорок лет тому назад, она полностью сохранила впечатляющую силу и продолжает увлекать возвышенной красотой своих музыкальных образов. Польские музыковеды отмечали экстатический характер этой Симфонии, роднящий ее с музыкой Скрябина. Мне кажется, однако, что здесь есть лишь внешнее сходство; Кароль Шимановский воплотил образы классической иранской поэзии (Симфония написана для оркестра, хора и солиста-певца на

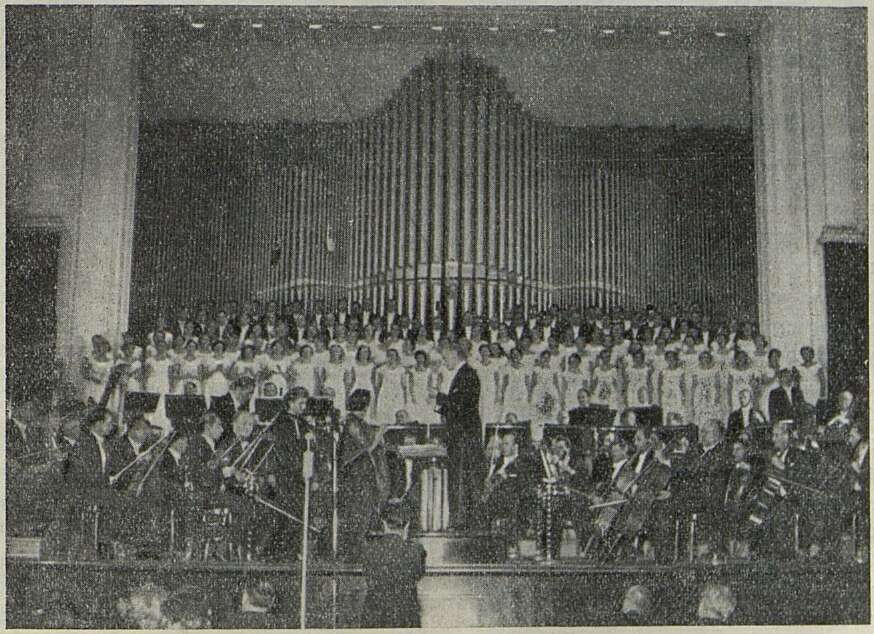

На открытии фестиваля

стихи Джелалэддина Рума) в своей индивидуальной манере, с той отточенностью стиля, которая отличает его лучшие произведения. Третья симфония Кароля Шимановского, несомненно, принадлежит к числу выдающихся достижений музыкального искусства нашего столетия. Здесь можно говорить об испытании временем, подтверждающем ценность истинно художественных явлений.

С большой силой прозвучал Концерт для оркестра Бела Бартока. Стиль композитора выражен здесь с полной ясностью, язык — строг и лаконичен, краски положены смелой и уверенной рукой, направленной велением дисциплинированного ума и горячего сердца. Музыка Бела Бартока рассказывает о глубоких душевных переживаниях и потому захватывает слушателей.

Они не остались равнодушными и к Третьей «Литургической» симфонии Артура Онеггера. Написанная в 1945 году, Симфония эта полна отзвуков грозных исторических событий. По содержанию Симфония мало соответствует названию «Литургической». Первая часть — «Dies irae» — глубоко драматична, в ней бушует яростный шквал, слышны трагические возгласы. Чувством скорби проникнута вторая часть — «De profundis». Наконец, третья — «Dona nobis расеm» («Даруй нам мир») вдохновлена мыслью о мире, верой в победу над силами зла и разрушения, бушующими в «Dies irae».

Глубокий философский смысл вложен в эту партитуру, созданную в тревожные годы и озаренную грозными отблесками мирового пожара. Можно спорить по поводу тех или иных формальных приемов А. Онеггера, но невозможно отрицать силу его гуманизма, смелость и взволнованность его музыкального повествования.

Шимановский, Барток, Онеггер, каждый по-своему, стремились выразить большие идеи и чувства. В том их сила, секрет воздействия их музыки на слушателей. Это вместе с тем и прямой ответ тем, кто видит главную задачу современного искусства в погоне за внешней новизной средств и приемов. Необычные аккорды или оркестровые краски могут ошеломить при первом знакомстве, но затем они оказываются «превзойденными» еще более неслыханными. А истинно новое, связанное с глубоким и значительным содержанием, надолго сохраняет свое художественное значение.

Есть, однако, музыканты, считающие, что современная музыка должна быть принципиально «непохожей» на существовавшую ранее. К числу наиболее ретивых сторонников этой точки зрения принадлежат додекафонисты.

Мы слушали Концерт для фортепиано с оркестром Арнольда Шенберга. Это произведение, написанное в 1943 году, отчетливо характеризует устремления автора. Тягостное впечатление оставляет музыка этого Концерта, «составленная» из коротких, судорожных фраз, лишенных какой бы то ни было мелодической и ритмической ясности, соединяемых по надуманным, абстрактным правилам «двенадцатитоновой системы». Не берусь судить о точности воспроизведения партитуры, скажу лишь, что солист играл по нотам, не рискуя, очевидно, довериться памяти. Концерт А. Шенберга, оторванный от реальной жизненной почвы, не встретил сочувствия ни у одного из участников фестиваля, с кем мне довелось беседовать. Говорили даже, что он не по душе и исполнявшим его артистам Венского симфонического оркестра. Для кого же, спрашивается, сочиняется такая музыка?

По пути додекафонии и других крайних модернистских течений идут еще многие композиторы Запада, в том числе — даровитые, способные писать настоящую музыку. Некоторые из них пользуются «додекафонной системой» более умеренно. И все же предвзятость модернистских концепций так или иначе сковывает их возможности.

Это можно было ощутить и в музыке Лирической сюиты Альбана Берга, и в Симфонических вариациях на тему Гайдна венского композитора Ганса Эриха Апостела. Взяв одну из гайдновских тем, композитор разделил ее на отдельные кусочки и затем приступил к бессодержательному «варьированию». По сравнению с этим такие партитуры, как «La Parola» австрийца Теодора Бергера, кажутся несколько более логичными, хотя и здесь преобладает формальное начало.

Оно преобладает и в Симфонии француза Андре Жоливе. Мы знаем его музыку к спектаклям театра «Французской коме-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Творчество молодых композиторов Москвы 5

- Чутко и бережно воспитывать молодежь 20

- К спорам о наследстве 23

- Мысли на отдыхе 34

- Искусство — провозвестник возвышенных чувств 44

- Музыка должна быть мелодичной и простой 45

- Содержательность и мастерство 46

- Лучше знать друг друга, теснее общаться 46

- Возвращение к национальному характеру 49

- В творческих исканиях 49

- Три направления 50

- Несколько мыслей 51

- Музыка — средство общения между людьми 52

- Космополитизм препятствует развитию национальной музыки 53

- Смелее дерзать, горячей спорить 54

- Взаимопонимание — основа сотрудничества 55

- Новая литовская опера «Пиленай» 57

- «Свадьба Фигаро» на сцене оперной студии 61

- Оперетта — как она есть 63

- Переписка В. Стасова и С. Ляпунова 77

- По Уралу и Сибири 87

- На Смоленщине 92

- Молодой музыкант выходит в жизнь 98

- Оркестр Всесоюзного радио 101

- Из концертных залов 105

- Продолжаем разговор о музыкальном воспитании 120

- Отчеты… и факты 124

- Пестрые страницы 127

- Проблема национальной формы в китайской музыке 133

- Варшавская музыкальная осень 139

- Конкурс квартетной музыки 145

- Краткие сообщения 146

- Новая книга о Римском-Корсакове 147

- Балеты Чайковского 153

- Интересная работа о русско-немецких музыкальных связях 155

- Сатирикон 157

- Хроника 161