Мелодические характеристики персонажей осуществляются своеобразной системой лейтмотивов — и это сильная сторона оперы. Использование лейтмотивов помогает автору достичь монолитности формы, раскрыть идейно-эмоциональный подтекст событий. Выступление героя подготавливается обычно в оркестре характерными интонациями, попевками его темы-мелодии. Отдельные попевки темы применяются как лейтмотивы, которые мимолетно возникают в оркестре в виде реминисценций (или как ассоциативное средство).

Композитор широко развивает, переосмысливает лейттемы в соответствии с развитием сценического действия. Так, интонации песни Удриса звучат всякий раз по-иному, выражая различные душевные состояния героя. Смело и решительно звучит тема Удриса в первом акте, когда он обращается к Маргирису, требуя от имени пиленских людей удалить Ульриха из крепости. В третьем акте, когда Удрис, пробравшись во вражеский лагерь, возвращает Мирте ее платок, проклиная изменницу, его лейттема резко звучит в хроматических терцовых ходах (кларнеты), выражая горечь и боль надломленного чувства.

Образ Мирты удачно воплощается в драматических речитативах и ариозо. Ее взволнованную речь искусно поддерживает оркестр, углубляя смысл монологов, подчеркивая остроту переживаний. Композитор находит выразительные средства, чтоб показать сложный характер Мирты. В первом акте это — простая, спокойная и счастливая девушка. Но после встречи с Ульрихом ее терзают мучительные сомнения. Патетический дуэт Мирты с Маргирисом, которого она обвиняет в том, что он скрыл тайну ее отца, развивается на контрастном фоне звучащей вдали веселой застольной песни (пир за сценой). Дуэт завершается выразительным скорбным ариозо Мирты.

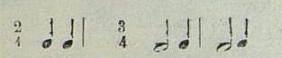

Партия Мирты обладает своим лейтритмом, заимствованным из народной песни:

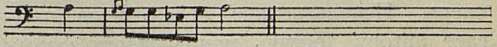

С помощью этого ритма, изменяя гармонические и тембровые краски, а отчасти и мелодический рисунок, композитор раскрывает сложный психологический процесс в душе Мирты. В первый раз лейттема, построенная на этом ритме, появляется во вступлении к второй картине второго акта, изображающей подземный ход. Тема (бас-кларнет соло) звучит мрачно, словно предвещая гибель Мирты:

Пример

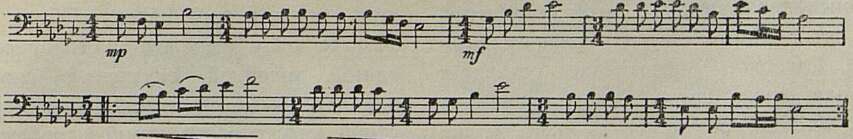

Иной характер приобретает та же лейттема в арии Мирты, когда она, указав Ульриху подземный ход, мечтает стать владычицей крепости Пиленай. Здесь контуры мелодии расширяются, скачок на октаву придает ей характер уверенности, а органный пункт подчеркивает торжественность момента. Это одна из кульминаций оперы:

В третьем акте (лагерь крестоносцев), где происходит развязка этой сюжетной линии, тема Мирты звучит трагически-обреченно. Глубокое впечатление оставляет финальная сцена, когда, после убийства Мирты, ее тема возникает в оркестре, завершая развитие образа.

В музыкальной характеристике вражеского лагеря запечатлены два момента: во-первых — портрет жестокого, коварного и циничного Ульриха — типичного представителя высшей феодальной знати, и

во-вторых — изображение крестоносцев, несущих смерть и горе народу. Образ Ульриха сильнее всего выражен в его ариозо с угрюмой, холодной гармонией скользящих параллельных трезвучий. Для характеристики крестоносцев композитор нашел короткий инструментальный лейтмотив (поручаемый чаще всего кларнету или фаготу):

Лейтмотив крестоносцев — угрожающий, коварный и вместе с тем назойливый — возникает в конфликтном развитии сюжета оперы, как напоминание о предательских замыслах Ульриха, как мрачное предвестье трагической судьбы Пиленая. Вообще отрицательное начало в опере сознательно характеризуется инструментальными мотивами, чуждыми национальной песенности, передающими чудовищный облик зла.

Князь Данила и спутник его Потик обрисованы интонациями русского песенного склада. Красиво развертывается мелодический рисунок арии Данилы, в которой он рассказывает о своей родине, о ее широких просторах, синих озерах и реках, о ее горах и долинах...

Особенно интересна песня-былина, исполняемая другом Данилы, Потиком. Хотя Данила и Эгле в основной сюжетной линии не участвуют, их дуэт во втором акте и ария Эгле в первом своей светлой лиричностью подчеркивают оптимистическую идею оперы.

В. Клова умело пользуется выразительными средствами оркестра, особенно в эмоционально насыщенной музыке драматических сцен. Примером может служить финальная сцена, где оркестр активно подчеркивает трагизм ситуации. Красочны отдельные симфонические эпизоды оперы, вступления к актам и картинам, где музыка чутко отображает характер сценического действия. Один из самых выразительных оркестровых эпизодов — вступление к сцене подземелья (вторая картина второго акта).

В хоровых эпизодах широко применены народно-песенные элементы. Таковы, на-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Творчество молодых композиторов Москвы 5

- Чутко и бережно воспитывать молодежь 20

- К спорам о наследстве 23

- Мысли на отдыхе 34

- Искусство — провозвестник возвышенных чувств 44

- Музыка должна быть мелодичной и простой 45

- Содержательность и мастерство 46

- Лучше знать друг друга, теснее общаться 46

- Возвращение к национальному характеру 49

- В творческих исканиях 49

- Три направления 50

- Несколько мыслей 51

- Музыка — средство общения между людьми 52

- Космополитизм препятствует развитию национальной музыки 53

- Смелее дерзать, горячей спорить 54

- Взаимопонимание — основа сотрудничества 55

- Новая литовская опера «Пиленай» 57

- «Свадьба Фигаро» на сцене оперной студии 61

- Оперетта — как она есть 63

- Переписка В. Стасова и С. Ляпунова 77

- По Уралу и Сибири 87

- На Смоленщине 92

- Молодой музыкант выходит в жизнь 98

- Оркестр Всесоюзного радио 101

- Из концертных залов 105

- Продолжаем разговор о музыкальном воспитании 120

- Отчеты… и факты 124

- Пестрые страницы 127

- Проблема национальной формы в китайской музыке 133

- Варшавская музыкальная осень 139

- Конкурс квартетной музыки 145

- Краткие сообщения 146

- Новая книга о Римском-Корсакове 147

- Балеты Чайковского 153

- Интересная работа о русско-немецких музыкальных связях 155

- Сатирикон 157

- Хроника 161