посредственных цитат. В этом отношении показательна близость музыки Скорика творческим традициям старейшего львовского композитора С. Людкевича, которые казались юному автору в период учения чем-то очень от него далеким. Дело здесь не столько в каких-либо конкретных заимствованиях тех или иных композиционных принципов, сколько в общем тонусе открытого эмоционального высказывания, и — глубже — в идейной насыщенности, социальной весомости замысла произведения.

Если же говорить о музыкальном языке, то близость Людкевичу особенно чувствуется в пятой части, «Земле моя» — драматической кульминации кантаты. А отзвуки революционных маршей в allegro «Сили рукам дай» вызывают прямые ассоциации с симфонией-кантатой «Кавказ». В словесном описании данный здесь образ может показаться банальным: это порывистый, секвенционно поднимающийся мотив с ходами на тритон и малую сексту. Но главное заключается в том, что он убедительно подготовлен всем предыдущим развитием и подвергается драматической, хотя и лаконичной разработке: краткие хоровые реплики полифонически «накладываются» друг на друга (это излюбленный именно Людкевичем тип динамизированного развития, при котором все более сгущается «интенсивность» фактурной ткани). Активная, словно развертывающаяся пружина, тема органически вливается в сугубо гармонический по фактуре заключительный героический эпизод. По схеме и это тривиально, а в живом звучании кажется естественным и подлинно художественным. Думается даже, удастся ли композитору в дальнейшем сохранить столь же неподдельную непосредственность выражения, которую не может заменить никакой опыт, никакой профессионализм и которая так свойственна одаренной юности?

С кантатой «Весна» любопытно сопоставить другое значительное произведение Скорика — музыку к кинофильму «Тени забытых предков». Если в первом случае, как уже говорилось, преобладал обобшенно-романтический подход к народно-национальным традициям, то здесь перед нами редкостный образец слияния музыки с очень оригинальной, «архаичной» режиссурой фильма, обусловленной литературной первоосновой М. Коцюбинского. Сочинение может даже показаться изощренной стилизацией настолько оно терпко и неповторимо не только по колориту, но и по манере исполнения, слышишь народное пение и инструментальную игру, записанные композитором «с натуры». Эта линия творчества Скорика зародилась гораздо раньше — еще в студенческих фортепианных пьесах «В Карпатах». Развивалась она и позже — в «Гуцульской симфониетте», в большой степени основанной на музыкальном материале кинофильма. Действительно, три части этого произведения, хотя и не имеют конкретных названий, воссоздают основные этапы жизни героев Коцюбинского — их детство, любовь и, наконец, гибель. Вместе с тем композитор не пошел по пути иллюстрирования. Это развернутое «обобщенно-тематическое» повествование, и оркестровые средства играют здесь важную роль. Я имею в виду своеобразнейшую имитацию характера звучания гуцульского инструментального ансамбля. Конечно, украинские композиторы нередко обращаются к фольклору Карпат. Но они обычно не ставят своей целью воспроизвести особенности народной манеры инструментального музицирования, по-видимому, опасаясь прямолинейного копирования этого колорита. Ближе всех подошли к решению такой задачи Б. Лятошинский в «Гуцульском танце» из оперы «Золотой обруч» и Н. Колесса в фортепианных пьесах. Если первый из них пользовался несколько изысканными приемами (квартовый параллелизм у деревянных духовых), то второй лучше передал своеобразие стиля народной игры.

Наивной непосредственностью и простотой поражает и произведение Скорика. Эти слова не должны вводить читателя в заблуждение: секрет в том, что композитор обращается здесь к самым необходимым, внешне скромным, но весьма небанальным средствам. И какое же в результате возникает богатство (иногда трудно сказать — в самой ли народной основе или в творческой фантазии автора) фактуры, как интересно сплетение мелодических линий, какая искусная полиладовость и одновременно «преданные» диатонике квинтовые гармонии!

В общем колорите древнеславянских образов вырисовывается что-то общее со Стравинским. Напоминают этого мастера и некоторые приемы тематического развития — например, пристрастие к ритмическому развертыванию темы при остинатной ее повторности. Именно так развивается мотив, открывающий первую часть. Это сложный, внутренне многоплановый образ. Простодушные игры детей в горах, переливы пастельных тонов горной природы угадываются в очаровательной своей настоящей народной простотой мелодии:

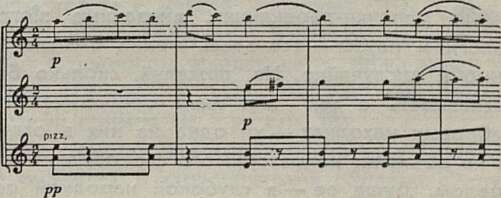

Нотный пример

И сразу же в недрах слегка механично повторяемого мотива обозначается прихотливая ритмическая основа (изобретательно использована синкопа), пульсирующий танцевальный стержень, который проходит затем сквозь все произведение и на который как бы «надеваются» самые различные по характеру темы. Средствами ладово-ритмической вариантности Скорик достигает уже в первой части огромного динамического нагнетания начального образа.

Во второй теме (ее в фильме нет) останавливает внимание «мерцание» ми минора: в сочетании с ля диезом и до диезом в мелодии пресловутые «народные квинты» сопровождения — и не только здесь — звучат у Скорика во многом по-новому.

В основу второй части (Allegretto) положена тема любви Ивана и Марички. Настойчиво повторяющаяся в зыбком ми миноре у фагота, она накладывается на субдоминанту до мажора у виолончелей и остинатную фигуру pizzicato контрабасов (соль диез — до диез). Композитору удалось передать лирический трепет и скрытую до времени тревогу своих героев. Середина этой части, так же как и первой, строится на новой теме, которой не было в фильме. Примечательна в ней полная иллюзия игры на лире. Кажется, что руки народного музыканта настраивают старинный инструмент и его строй то будто понижается, то повышается. Путем энергичного нагнетания динамики ритмически острого мотива автор приводит эту тему к кульминации — высшей, резко обрывающейся точке.

В третьей части глубокое впечатление оставляет эпизод гибели героев. Солирующая валторна здесь подобна гортанной гуцульской трембите; провозглашающе-фанфарная тема на фоне резко контрастной, но приобретающей в контексте тоже драматический оттенок танцевальной фигуры сопровождения у виолончелей образует центральную кульминацию всего произведения. Это единственная в симфониетте тема-цитата, взятая композитором из сборника народных мелодий, специально приложенного к знаменитому рассказу Коцюбинского, — типичнейшая гуцульская коломийка...

Хочется подчеркнуть мастерство инструментовки молодого композитора, тонкую психологическую трактовку основных оркестровых групп, выразительный эмоциональный колорит «голосов» ксилофона, валторны, фортепиано, треугольника, литавр. Неожиданные реплики-переклички, внезапные sforzando, диалоги и паузы — все здесь полно смысла, обдуманно и неслучайно. Но, пожалуй, сколько бы ни рассказывать о тех или иных стилистических или тембровых находках — ни одна из них в отдельности не объяснит неповторимого своеобразия музыки в целом. Душа ее — в глубокой народной основе, в постижении атмосферы национальных обычаев, обрядов, традиций, массовых действ; веселье в юмор, быт и фантастика, и вместе с тем трагедийность — извечный фатальный круговорот бытия. Личные судьбы Ивана и Марички с самого детства вовлечены в этот круговорот. Первобытным очарованием и одновременно ужасом веет от него. В фильме эти впечатления поддержаны игрой актеров, усилены мастерски поставленными народными сценами (неслучайно гуцулы с восторгом принимают картину, чувствуя ее правдивость). В симфониетте все это достигнуто только музыкой, правда, программной, тесно связанной с полюбившимися в Карпатах литературными образами.

Но вот пример совсем другого рода — фортепианная «Бурлеска». Украинская песенность в ней вроде бы «замаскирована» токкатной линией мелодики, несколько графичным ритмом. А все же и здесь живая струя подлинной народности оказывается самым важным.

В связи с этим уместно поставить один принципиальный вопрос. Давно уже в нашем музыкознании (и на Украине, в частности) идут споры о соотношении национального эмоционально-образного строя искусства с современными технологическими средствами. Бывает, что стоит тому или иному молодому автору применить какой-либо смелый прием, употребить острое созвучие — и раздаются голоса; а не изменяет ли он народной природе своей музыкальной культуры?

Однако бывает и наоборот: как будто никаких «дерзостей» не совершает композитор, ретиво использует исконные интонационные «формулы», аккуратно цитирует фольклорные попевки, но сочинение остается мертвым, далеким от народа. Конечно, теоретически все эти вопросы решаются просто, Если художник знает и любит родную национальную культуру, если он точно ощущает, какие средства необходимы для решения данной творческой задачи, то лишь недостаток мастерства может помешать ему добиться убедительных результатовИ все-таки каждый раз радостно, когда практике вновь и вновь подтверждает это.

Мирослав Скорик сомневается, ищет, находит новые средства. Было время — он много экспериментировал: пробовал силы в серийной технике. Возможно, и в будущем этот автор захочет освоить какой-нибудь неведомый пока арсенал технических приемов. Верное чутье жизни, верная настроенность на природу национального песнетворчества неизменно выводили его на дорогу содержательного выразительного творчества, в царстве которого тот или иной отдельно взятый аккорд значит не так уж много. Надо надеяться, что эту способность прислушиваться к главному молодой музыкант сохра-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5

- Направленность таланта 15

- «Так шагай с нами рядом...» 21

- Поздравления из-за рубежа 28

- Новый струнный квартет 29

- Вопросы психобиологии музыки 39

- В помощь ладовому анализу 45

- Александр Бенуа и музыка 49

- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61

- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68

- На спектаклях кировцев 71

- Болгарская опера на бакинской сцене 75

- Прокофьев в Новосибирске 79

- Игорь Смирнов ставит балет 85

- По следам письма артистов Большого театра 90

- И мастерство и вдохновенье... 93

- Новое содружество артистов 95

- Искусство фуги 96

- На концерте Юрия Гуляева 97

- «Шампа — цветок Лаоса» 98

- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100

- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101

- Камерный концерт Александра Бротта 103

- Из дневника концертной жизни 104

- Внимание индивидуальности 107

- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110

- Еще о подготовке хормейстеров 113

- Брестские впечатления 115

- Искусство масс 120

- Когда молодежи интересно... 125

- В лесном краю 133

- Посвящено творчеству Шостаковича 138

- Благородная миссия 145

- Стоит ли спорить? 147

- От редакции 150

- Коротко о книгах 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153