Помните!..

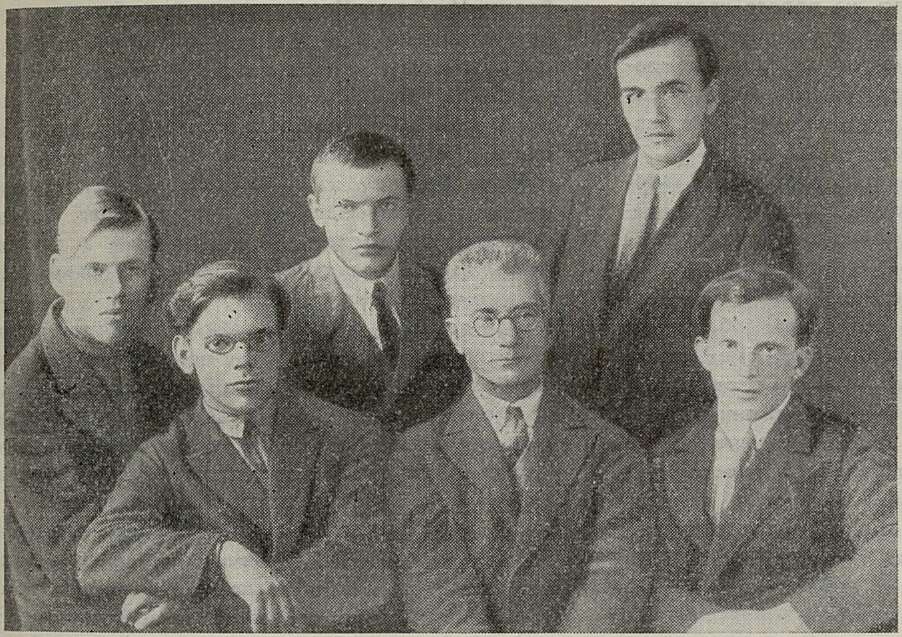

Класс В. Золотарева в Минской консерватории. Во втором ряду слева — А. Попов

...Старая фотография. Группа юношей и в середине человек постарше — по-видимому, учитель. Обращает на себя внимание скромный парень со светлыми волосами, умными и грустными глазами, взгляд которых устремлен куда-то вдаль. Кто он, этот парень? Почему мы сегодня вспоминаем о нем?..

Давно, еще до революции, жила в Уржуме большая семья священника местной церкви Попова. Из пятерых детей троих учили игре на фортепиано. Младшего — Анатолия — не учили. Когда умер отец, ему было восемь лет. Мальчик очень любил песни. Ходит, бывало, по улице и напевает себе под нос. Потом привык подсаживаться к пианино, ставил ноты на пюпитр, подзывал мать или сестру, спрашивал, где какая нота, как ее найти на клавиатуре. Потом начал подбирать знакомое по слуху — и, как вспоминает сейчас сестра, «получалось неплохо». Постепенно Толя освоил нотную грамоту, разучивал небольшие пьесы, в частности известный Вальс Дюрана. Успехи юного любителя музыки стали особенно заметными после 1926 года, когда семья перекочевала на Урал, в Красноуфимск, где на железной дороге работали его старшие братья. Здесь Анатолий приступил к серьезным занятиям с П. Осокиным — руководителем местного хора, стал хормейстером этого хора, часто выступал в концертах.

Прошло еще два года. По профсоюзной путевке юноша был направлен в Свердловский музыкальный техникум им. Чайковского. На экзамене выручил все тот же Вальс Дюрана. Сохранилась блестящая характеристика, которую дал Осокин своему ученику. Анатолия зачислили в класс композиции В. Золотарева. Здесь-то он и встретился с будущими своими друзьями — начинающими композиторами М. Крошнером и П. Подковыровым. Началось увлекательное студенческое житье-бытье. Слушали музыку, спорили, показывали друг другу сочиненное и снова спорили. И, конечно, много и плодотворно общались со своим наставником.

В 1932 году Золотарев собрался переехать в Минск, куда его пригласили на работу в консерваторию. Перед Поповым и его друзьями встала, казалось бы, неразрешимая проблема — как быть, что делать без него? Педагог был строг, и они не осмеливались спросить о себе. Но под конец ребята осмелели: «А как же мы?» Василий Андреевич посмотрел исподлобья и ответил: «Если будете хорошо учиться, поедете со мной». Как видно, этот строгий человек, действительно привезший в Минск талантливых учеников за свой счет, отличался недюжинной добротой и сердечностью.

Так в Минскую консерваторию пришло три молодых композитора. Старшим и самым авторитетным из них был Михаил Крошнер Ежедневно друзья по-

сещали Золотарева. Появляясь на пороге квартиры, они обычно хором возглашали: «Не нужна ли рабочая сила?» Это вызывало смех, шутки, под «аккомпанемент» которых ребята делали какую-нибудь работу. Вечерами — прогулки, концерты, кино. Но, конечно, главное было — работа.

В консерватории сразу заметили одаренного, творчески живого, чуткого к людям паренька с торчащими вихрами, не поддающимися расческе, и буквально неугасимой улыбкой. В общем — простого, доброго малого. Стоило встретиться с ним хоть раз — и вы оказывались во власти его обаяния, а когда он смеялся (это бывало часто), смех становился заразительным. Но как только Попов погружался в работу, им овладевала напряженная творческая сосредоточенность. Учился он успешно и прошел больший, чем полагалось по программе, курс теории. Был и хорошим пианистом, обладал природной фортепианной техникой, прекрасно импровизировал. Великолепная музыкальная память позволяла ему выучивать в два-три дня весьма сложные произведения.

Рано проявились педагогические способности Попова. Еще до окончания консерватории его пригласили преподавать гармонию. Увлекала молодого музыканта и деятельность дирижера симфонического оркестра ТЮЗа. Поистине это был многосторонний талант, но ярче всего он сказывался в области собственно композиторского творчества. Не так уж много сочинений успел написать Попов — Симфонию, вокально-симфоническую поэму «Стенька Разин», хоровые произведения, 20 романсов, несколько десятков песен, в том числе детских. Однако почти все созданное им отличалось мелодической ясностью, профессионализмом, высоким вкусом. Не случайно Золотарев часто говаривал ему, желая всячески подбодрить: «Вы способный, грамотный композитор, вам надо интенсивно сочинять, творчески жить и работать». И он старался — старался работать, писать музыку, что-то важное сказать в ней людям...

И вот — жаркое лето сорок первого года. Попов, как и многие другие, думал, что война, внезапно начавшаяся, быстро и закончится; спасая жену и маленькую дочку, он ушел из горящего Минска. Долго шли и медленно ехали люди по трудным военным дорогам. Наконец, семья добралась до Свердловска. Недолго пробыл здесь Анатолий: хоть и признали его по состоянию здоровья к службе в действующей армии непригодным, ушел на фронт. Оказался солдат под Сталинградом, сражался с немецкими захватчиками мужественно и храбро, а в тихие минуты писал домой. И нередко родные получали в заветных треугольниках нотные строчки — то были песни, сочиненные в перерывах между боями. Иной раз Попов появлялся в Москве. И тогда не забывал заглянуть в дом Золотарева. Теперь там вспоминают, каким молодцом выглядел бравый воин — аккуратный, подтянутый, как шла ему военная форма и в каком хорошем и бодром настроении был он.

Был... В одном из писем, сохранившемся только в памяти жены Анатолия, Попов сообщал, что идет на выполнение специального задания, с которого очень трудно возвратиться. Последнее письмо солдата-композитора.

...И уцелели в пламени войны только две детские песни, бывшие в свое время популярными: «Артек» и «Дождик». А еще уцелели три письма (сколько их, должно быть, затерялось во фронтовых почтовых пунктах где-то там, на передовой, сколько недописано самим автором!). Вот они перед нами, эти письма:

Первое. «Милые мои, как вы там живете, как растет моя золотая Танечка? Наверное, совсем большая стала и папу не помнит. Дорогая Сонечка, прошу на меня не сердиться, даже если и есть за что, ибо я сейчас настоящий русский солдат, гвардии красноармеец, сижу в лесу и пишу тебе письмо, а через день-два, а может быть меньше, ваш гвардеец в полной боевой готовности встретится с фрицами, и его автомат-винтовка должна передать горячий "привет" этим поганым гадинам за их зверства, за причиненные ими мучения нашей родине, нашему народу и нам в частности. Чем ближе находишься от поля брани, когда знаешь, что каждую минуту можешь встретить врага, тем сильнее хочется использовать свое оружие, патроны, гранаты и прочие вкусные вещи на обед, вернее, ужин для фрицев.

Я впервые буду участвовать непосредственно в бою, но я вас заверяю, что та ненависть к врагу, которая кипит у меня внутри, и вместе с тем любовь к родине, к свободе не дадут места ни трусости, ни паникерству, и в случае, если вражеская пуля и сразит меня, то милая дочь, дорогая жена, мама, все родные, будете знать, что ваш отец, муж, сын и брат родной не был трусом и упал на поле брани лицом к врагу, упал, но победителем.

Будьте здоровы. Перед боем обязательно еще напишу.

Крепко целую. Твой

Второе. «Милые и дорогие!!! Я не знаю, получаете вы мои письма или нет, но я продолжаю вам писать. Это письмо я пишу вам, может быть, несколько часов до того, как идти в бой, и если время будет, то еще напишу.

Настроение хорошее, правда, последнее время начал немного прихварывать, но сейчас дело улуч-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5

- Направленность таланта 15

- «Так шагай с нами рядом...» 21

- Поздравления из-за рубежа 28

- Новый струнный квартет 29

- Вопросы психобиологии музыки 39

- В помощь ладовому анализу 45

- Александр Бенуа и музыка 49

- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61

- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68

- На спектаклях кировцев 71

- Болгарская опера на бакинской сцене 75

- Прокофьев в Новосибирске 79

- Игорь Смирнов ставит балет 85

- По следам письма артистов Большого театра 90

- И мастерство и вдохновенье... 93

- Новое содружество артистов 95

- Искусство фуги 96

- На концерте Юрия Гуляева 97

- «Шампа — цветок Лаоса» 98

- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100

- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101

- Камерный концерт Александра Бротта 103

- Из дневника концертной жизни 104

- Внимание индивидуальности 107

- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110

- Еще о подготовке хормейстеров 113

- Брестские впечатления 115

- Искусство масс 120

- Когда молодежи интересно... 125

- В лесном краю 133

- Посвящено творчеству Шостаковича 138

- Благородная миссия 145

- Стоит ли спорить? 147

- От редакции 150

- Коротко о книгах 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153