шается, а в боевой обстановке, думаю, что все залечится, так как там некогда будет обращать внимание на всякую ерунду.

Дорогая жена Сонечка, золотая дочка Танечка, милая мама и все родные и друзья! Идя в бой, гвардии красноармеец Попов помнит, сколько несчастия, сколько горя обрушил проклятый фашист на нашу семью, на нашу родину, на наш народ.

Милые и дорогие! Будьте уверены в том, что ваш муж, отец, сын и брат родной не будет ни трусом, ни паникером и смело будет сам идти на врага, ибо ненависть и жажда мести, жажда видеть кровь врага не дадут остановиться мне ни перед свистом пуль, ни перед разрывом снарядов, ни перед чем-либо другим. Враг отступает, враг будет отступать, и это последнее его отступление закончится полным его разгромом.

Пусть и я буду участником этого великого дела.

Будьте здоровы. Крепко целую всех, особенно милую Танечку.

19/7 — 1943 г.

Третье. «Дорогие и милые!!! Пишу вам письмо и сам даже не верю этому счастью, слезы радости выступают на глазах, а от волнения такое творится на душе, что и описать не могу. Живы ли вы, здоровы ли, мои милые, как себя чувствуете? Милая моя и золотая Танечка, хотя бы одним глазком взглянуть на тебя. Милая Сонечка и мама, хочется думать, что вы живы и здоровы и что эта весточка за полтора года от вашего супруга и сына принесет вам хоть немного радости. Я жив и здоров, по-прежнему служу в нашей доблестной Красной Армии, за это время был один раз ранен в левую ногу — сейчас уже зажило и хожу так, как и до ранения. Все это время не имел возможности вам сообщить о себе — для меня это было мучительно, но таковы были обстоятельства. Будьте здоровы. Целую крепко. Привет Вите и его семье. 14/3—1945 г.

Любящий вас, ваш Толя».

Но, кроме песен и писем, сохранилась еще великая и благодарная память народа о сынах своих, не вернувшихся домой, о людях, не дописавших музыку. И среди них — о скромном русском пареньке, гвардии красноармейце Анатолии Попове...

А. Лившиц

Штурман на оперной сцене

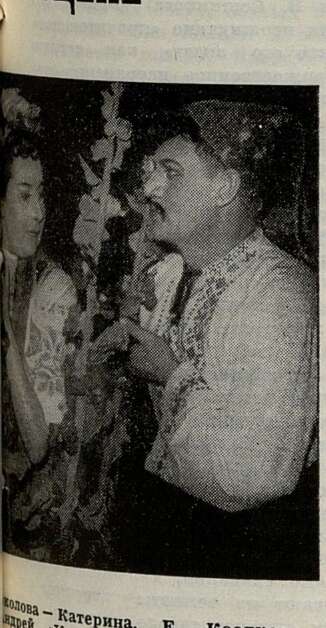

Соколова — Катерина, Е. Косяков Андрей. «Катерина» Н. 1ёАркаса

Музыка с детства влекла Евгения Косякова. В армии он стал солистом Черноморского ансамбля песни и пляски. Потом — служба в Дунайском пароходстве, учеба в речном техникуме. Был Косяков рулевым, а сейчас он штурман на теплоходе «Амур», который совершает рейсы по маршруту Измаил — Вена. Но по-прежнему все свободное время отдано музыке. Косяков — активный участник музыкальных спектаклей Клуба дунайских моряков. Большим успехом, например, пользовались его выступления в роли Янко («Вольный ветер» И. Дунаевского) и Пабло («Поцелуй Чаниты» Ю. Милютина). А когда на сцене Измаильского народного музыкально-драматического театра ставили оперу Н. Аркаса «Катерина», моряку предложили исполнить партию Андрея. В этой роли наиболее полно раскрылось дарование самодеятельного артиста.

Выдающийся советский певец Иван Семенович Козловский, слушавший в исполнении Косякова речитатив и ариозо Канио из «Паяцев» Леонкавалло, высоко оценил его голос красивого тембра и большого диапазона.

... Закончен рейс. Судно возвратилось к родным берегам. В тот же вечер Косяков отправляется в Клуб моряков. Ведь он должен работать над новой программой. В его репертуаре арии из классических опер, оперетт, произведения советских композиторов, народные песни. Интересно, что Косяков поет их не только на эстраде. Иностранные туристы, путешествующие на «Амуре», нередко слышат такой концерт прямо в салоне.

Однако самым значительным событием в жизни дунайского моряка был его дебют на сцене прославленного Одесского оперного театра. Артист-любитель принял участие в опере Аркаса «Катерина». Послушать товарища приехало много народу — моряки, участники художественной самодеятельности, жители Измаила. Косяков, как и подобает штурману, шел «точным курсом»: он успешно исполнил свою партию и заслужил одобрение коллег и зрителей.

Илья Зим

Товсоногов экспериментирует

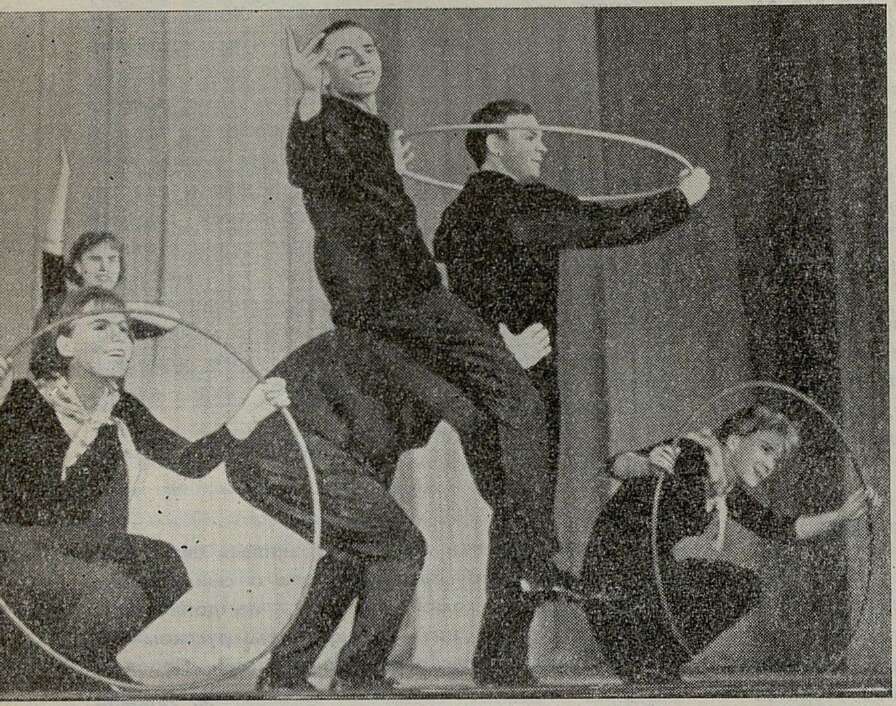

Эпизод из миниатюры «Хуторок»

Имя выдающегося советского режиссера, лауреата Ленинской премии Георгия Александровича Товстоногова широко популярно в нашей стране и за ее рубежами. Менее известной широкому зрителю была до сих пор деятельность Товстоногова-педагога. И вот весной этого года в Москве выступили студенты его класса в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Товстоногов вынес на суд публики учебную, студийную работу — спектакль-концерт под необычным названием «Зримая песня».

В Ленинградском институте уделяется большое внимание музыкальному воспитанию будущих актеров и режиссеров (в классе Товстоногова их обучают совместно).

Показанный спектакль-концерт родился из тренажных упражнений на уроках ритмики, пластики, танца, сольфеджио. Это 18 миниатюр, поставленных на основе песен разных времен, жанров, национальной принадлежности и, стоит добавить, различного музыкально-поэтического качества. Пролог и финал представления, образующие некую музыкальную рамку, сделаны по «Песне о песнях» О. Фельцмана и призваны выразить творческие намерения авторов (режиссеры-педагоги — А. Кацман и М. Рехельс). «Песню любят, песню знают, песню люди понимают ...» — поют участники спектакля, объясняя на свой лад причины, отчего «ходит песенка по кругу...» Пересказать этот спектакль так же трудно, как описать музыку. На сцене нет декораций, артисты в строгих черных костюмах, напоминающих тренировочную одежду спортсменов. Иногда этот наряд дополняют отдельные детали — пестрый платочек, зонтик, веер или фуражка. Нет ни париков, ни грима. Нет реплик. И все-таки перед вами разворачивается непрерывное сценическое действие. Ученики Товстоногова, естественно, видят в каждой песне прежде всего игровой материал. Но понять и воплотить ее образным строй они стремятся, исходя из синтетического единства поэзии и музыки.

Когда педагоги предложили режиссерам-третьекурсникам поработать над постановкой песни, им была предоставлена свобода выбора. Началась «песенная лихорадка». Весь курс искал, предлагал и отвергал сочинения — новые, старые, профессиональные, самодеятельные. Нашли примерно втрое больше того, что попало в спектакль. Шесть молодых режиссеров обнаружили широкий круг музыкальных симпатий. В «Зримую песню» вошла русская народная песня «Хуторок» и эстрадная песня А. Эшпая «Про кита» (на стихи Ю. Кима), «Песенка о короле Анри IV» из музыки Т. Хренникова к спектаклю «Давным-давно» и баллада Джо Хилла «Кейси Джонс», французские куплеты «Марионетки» (на стихи Беранже) и «Баллада о Мекки-ноже» К. Вейля из «Трехгрошовой оперы» Б. Брехта, «В лесу прифронтовом» М. Блантера и «До свидания, мальчики!» Б. Окуджавы.

Конечно, столь различные по характеру произведения решены начинающими постановщиками по-разному. Да и сами режиссеры очень отличаются друг от друга по творческим склонностям. Одних (как, скажем, В. Балашова и В. Сошникова) привлекает сатирический жанр. И они неожиданно «прочитывают» песню В. Захарова «И кто его знает» как острую пародию на заунывно-торжественное исполнение народных песен некоторыми хоровыми коллективами. Не менее убедительны в юмористической трактовке «Хуторка» студенты В. Воробьев и Б. Гершт. Находчиво, но уже в бешеном ритме, ставит тот Воробьев «Кейси Джонса», зло обличая персонажей ада, рая и самого штрейкбрехера. Другим, например С. Кацу, по душе скорее мягкая улыбка изящная, «эстрадная» подача материала («Пьесе о короле Анри IV» и песня современного польское композитора П. Хертеля «Зонтики»).

Есть среди студентов любители лирическоий миниатюры (так поставлена В. Воробьевым сцена «В лесу прифронтовом»), есть приверженцы «шершавого языка плаката» (немецкая песня «Болотные солдаты», созданные узниками нацистского концлагеря «Бёргемоор» в постановке Балашова), Но всех режиссеров объединяет ярко выраженное стремление — донести прежде всего общественное ззначение песни. И сатирические, и драматические по xaрактеру сцены пронизаны высокой гражданской нотой. Вот в каком облике, например, предстает перед зрителем песня Окуджавы «До свидания, мальчики!»

...Лучи света выхватывают из темноты вереницу марширующих ребят. Они ступают твердо, решительно — с носка на пятку, с носка на пятку, раз-два

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5

- Направленность таланта 15

- «Так шагай с нами рядом...» 21

- Поздравления из-за рубежа 28

- Новый струнный квартет 29

- Вопросы психобиологии музыки 39

- В помощь ладовому анализу 45

- Александр Бенуа и музыка 49

- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61

- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68

- На спектаклях кировцев 71

- Болгарская опера на бакинской сцене 75

- Прокофьев в Новосибирске 79

- Игорь Смирнов ставит балет 85

- По следам письма артистов Большого театра 90

- И мастерство и вдохновенье... 93

- Новое содружество артистов 95

- Искусство фуги 96

- На концерте Юрия Гуляева 97

- «Шампа — цветок Лаоса» 98

- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100

- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101

- Камерный концерт Александра Бротта 103

- Из дневника концертной жизни 104

- Внимание индивидуальности 107

- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110

- Еще о подготовке хормейстеров 113

- Брестские впечатления 115

- Искусство масс 120

- Когда молодежи интересно... 125

- В лесном краю 133

- Посвящено творчеству Шостаковича 138

- Благородная миссия 145

- Стоит ли спорить? 147

- От редакции 150

- Коротко о книгах 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153