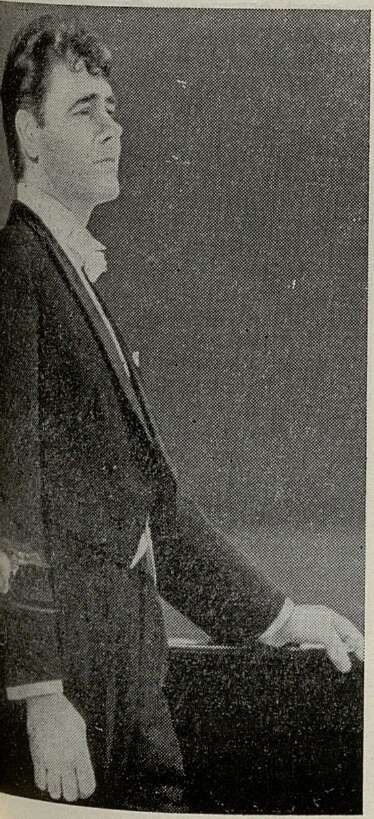

На концерте Юрия Гуляева

Один из ведущих солистов Киевского оперного театра, он известен широкому кругу любителей пения благодаря своим сольным концертам и частым выступлениям по телевидению.

Гуляев обладает красивым лирическим баритоном широкого диапазона, свободно владеет тембровыми красками, динамическими оттенками. Четкое, прочувствованное слово, свободное, широкое дыхание, способствующее выразительной фразировке, — все это позволило молодому певцу в целом провести программу на хорошем исполнительском и техническом уровне, обеспечило ему горячий прием у публики.

Необходимо отметить также обаятельные внешние данные артиста, выразительность его мимики, благородный темперамент и простое, без всякого наигрыша, поведение на эстраде.

Сравнительно небольшая по количеству музыкальных произведе-

ний программа состояла из широко известных классических оперных арий и романсов. В нее были включены также романсы Ю. Мейтуса и Г. Свиридова.

Выразительно исполнил Гуляев в первом отделении романс Каскара из оперы «Заза» Леонкавалло и арию Ренато («Бал-маскарад» Верди). Каватина же Алеко из одноименной оперы Рахманинова оказалась несколько низка по тесситуре для его высокого баритона. В серенаде Дон Жуана («Дон Жуан» Моцарта) от певца хотелось бы несколько большей четкости в ритмическом рисунке. Из романсов Рахманинова, исполненных в первом отделении, отлично прозвучал «Я опять одинок». В вокальной партии «Здесь хорошо» были интонационные погрешности, а романс «Вчера мы встретились» показался неубедительно истолкованным: в исполнении Гуляева он лишился присущего ему глубокого драматизма. И это, пожалуй, не случайно.

Так, во втором отделении формально безукоризненно было исполнено ариозо Мазепы из одноименной оперы Чайковского, где с блеском прозвучали великолепные верхние ноты Гуляева. Но сам характер гетмана не совсем в индивидуальности певца; ему гораздо ближе дерзко-веселые переживания, например, моцартовского Фигаро или Петруччио В. Шебалина.

Пылко и темпераментно прозвучал романс Лысенко «Безмежное поле». Произведения же Чайковского пока не во всем удались исполнителю: в «Страшной минуте» хотелось бы услышать больше мужественности, а в «Средь шумного бала» — эмоциональной сдержанности.

Ярко и своеобразно исполнил Гуляев «Маленькую балладу» Мейтуса и романс-песню «На земле живут лишь раз» Свиридова.

Как уже было сказано, выступление Гуляева проходило с громадным успехом — молодой певец одиннадцать раз пел «на бис» .

Здесь следует прежде всего отметить блестящее исполнение ариозо Роберта из «Иоланты» Чайковского, финской польки, украинской народной песни «От села до села», песни А. Пахмутовой «Обнимая небо».

Юрий Гуляев хорошо пел некоторые другие «бисы». Но нужно отметить, что качество их музыки было намного ниже. Певец пошел навстречу желаниям наименее взыскательной части публики и исполнял «Утро туманное» Абазы, «Дивные очи» Денца, песню «Бубенцы».

В связи с этим нельзя не выразить глубокое сожаление о том, что необычайно участились за последнее время концерты из так называемых «старинных романсов», в числе которых зачастую исполняются откровенно пошлые, банальные произведения.

И тем более обидно, когда такой певец, как Гуляев, засоряет свои программы «салонным» репертуаром.

Концерты вокалистов за последние годы вообще вызывают чувство тревоги. Лишь несколько певцов, таких, как Зара Долуханова, Борис Гмыря, Ирина Архипова, неизменно сохраняют свои программы на высоком художественно-стилистическом уровне. У многих других исполнителей они очень часто представляют собою пеструю смесь из музыки самой разнообразной по стилю и качеству. (А уж «на бис» певец исполняет все, что ему заблагорассудится.)

Нельзя не отметить, что камерное пение за последние годы вообще почти исчезло с эстрад не только периферии, но и столицы. Сколько времени на афишах не видно циклов Шуберта и Шумана, как редко появляются концерты, составленные из сочинений одного какого-либо композитора! Если не считать ансамбля под управлением А. Волконского, то старинная классическая музыка находится фактически вне поля зрения вокалистов. И это при том, что всевозможные «вечера старинного романса», «лирической песни» и т. п. собирают громадную аудиторию и воспитывают ее в самом дурном духе.

За эту аудиторию нужно серьезно бороться. Конечно, не все могут бороться так, как это делала в свое время Зара Долуханова, буквально «заставляя» посетителей своих концертов привыкать к музыке Прокофьева и сознательно обрекая себя тогда на ограниченность аудитории при исполнении его произведений.

Но есть ведь и другие пути, и такой способный, любимый публикой певец, как Гуляев, может составлять программы своих концертов, учитывая и их воспитательное значение. Ведь в творчестве компо-

зиторов доглинкинского периода есть очень много произведений, весьма доходчивых, но неизмеримо более высококачественных, чем «Бубенцы» или «Утро туманное».

А как выразительно могут прозвучать в исполнении Гуляева сочинения Мусоргского, так редко появляющиеся на концертной эстраде, циклы «Любовь поэта», «Зимний путь»!

Гуляев отлично пел на своем концерте народные песни и песни советских композиторов. Разве не лучшим способом борьбы с «шептунами», этой массой безголосых и безвкусных певцов, мелодекламирующих в микрофон популярные песни советских композиторов, было бы исполнение этих песен молодыми вокалистами, поющими их, как говорится, «в полный голос», в хорошем стиле и с хорошим вкусом, как это сделал Гуляев в «Обнимая небо» Пахмутовой. Ведь советская и народная песня имеют самого массового слушателя, и этому слушателю пора, наконец, показать разницу между тем, «что такое хорошо и что такое плохо». Ведь по-настоящему выразительно, проникновенно, благородно петь народные песни и эстрадные песни советских композиторов — весьма трудная задача, и не все могут выступить с ними на таком уровне, как это дано Гуляеву.

В заключение хочется пожелать молодому певцу дальнейшего совершенствования и выразить надежду, что последующие концерты дадут возможность слушателям порадоваться его новым достижениям. Мы хотим слышать в исполнении Гуляева самые разнообразные программы, высокие по качеству музыки и интересно раскрывающие его творческую индивидуальность.

Н. Вербова

ГОСТИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА

«Шампа — цветок Лаоса»

Легкое дуновение ветра внезапно приносит знакомый аромат цветов пагодного дерева, едва уловимый запах воды и лотоса. Они пробуждают воспоминания о стране, над которой нависли сейчас черные тучи интервенции, о далеком, прекрасном Вьетнаме.

Ветром, донесшим к нам аромат тропических озер и лесов, было недавнее выступление артистов лаосского балета в концертном зале имени Чайковского. Живое, пленительное и грациозное, оно напомнило мне совершенное мной некогда путешествие в одну из северо-западных провинций Вьетнама.

Как сейчас, вижу живописный спуск в долину, окруженную горами, далекую деревню на сваях, ее радушных хозяев — простых крестьян; веселый праздник сбора урожая, пеструю толпу разных национальностей, собравшихся из окрестных селений; песни, игры, танцы. До Лаоса — рукой подать: всего десяток-другой километров, вот через этот горный кряж — и вы в Лаосе.

Народности, населяющие этот район, живут по обе стороны пограничного хребта. И сейчас, глядя на выступление лаосского ансамбля, я живо вспомнил все виденное мной в окрестностях далекого Туан-Тяу.

Вот женская пара, изображающая Сеут-Синг (поклонение танцу). Движения так пластичны и непринужденны, будто видишь тростник, колышимый ветром. Нам, привыкшим к лихорадочному пульсу больших городов, трудно сразу оценить всю прелесть этих зыбких, ласковых движений. Зритель скорее удивлен, озадачен, чем очарован.

...На сцене вереница девушек. Они идут к реке Меконг, чтобы совершить пляску перед своим вечерним купанием. Окончен тяжелый трудовой день на рисовом поле, приятно освежиться в прохладных волнах. И девичий хоровод неторопливо движется по сцене, напоминая мерное, усыпляющее колебание водяных струй. Это — Суриа, танец вечернего омовения. Народы, населяющие Лаос, вероятно, такие же прирожденные артисты-импровизаторы, как их соседи вьетнамцы, способные часами разыгрывать танцевальные пантомимы, полные очаровательной грации, мимики и выразительного жеста.

Когда над западной частью окрестных гор нависает розовое, туманное марево заката, кажется что там та «Страна блаженных», о которой поется в песнях, рассказывается в сказках и легендах многих народов, живущих в поэтических уголках земли (вспомните эпилог «Гайаваты»). У лаотян также есть поверье о «Стране блаженных», где живут люди, совершившие прекрасные поступки. Там в этой стране — царство танца песен.

Даовадунг — танец-фантазия, танец-пантомима, рисующий сказочное царство. За тяжкий труд на земле человек награждается вечной памятью легенды.

В танце Даовадунг принимают участие женщины и мужчины. Под своеобразный аккомпанемент оркестра (о нем речь далее) в сопровождении женского голоса за кулисами по сцене плавно движутся танцующие. Они как бы расправляют уставшие от работы руки, спины... Каждое движение гармонично сливается с ритмом звучащей музыки и с пением.

Вот подряд исполняются два танца. Лирико-символический «Шампа — цветок отчизны», повествующий о безграничной любви лаотян к своей родине, и «Отчизна Лаос», который можноназвать танцем дружбы народов. Он был исполнен одним женским составом труппы и по замыслу заключал в себе братское единение народов, населяющих страну. Здесь можно было увидеть характерные красочные одежды национальностей монгтхан, нунг, тай-нгуен, са и многие другие. Женские костюмы у них значительно более броские, нежели мужские.

Кроме обычного состава оркестра, сопровождавшего танцы, можно было заметить, что одна из танцующих девушек держит во рту металлическую дудку, звуки которой своеобразно вплетались в общую музыкальную ткань.

Это вообще очень характерно для музыкального искусства Индо-Китая. Когда я был во Вьетнаме, не раз приходилось наблюдать танцующих, которые сами себе аккомпанировали (ритуальные танцы народов монг и тхаи в сопровождении своеобразного духового инструмента — камышового кхена, танцы с колокольчиком и др), или исполнителей на ударных с одновременным применением ножной кастаньеты. А однажды я слышал пение сидящей на земле женщины, которая аккомпанировала себе на

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5

- Направленность таланта 15

- «Так шагай с нами рядом...» 21

- Поздравления из-за рубежа 28

- Новый струнный квартет 29

- Вопросы психобиологии музыки 39

- В помощь ладовому анализу 45

- Александр Бенуа и музыка 49

- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61

- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68

- На спектаклях кировцев 71

- Болгарская опера на бакинской сцене 75

- Прокофьев в Новосибирске 79

- Игорь Смирнов ставит балет 85

- По следам письма артистов Большого театра 90

- И мастерство и вдохновенье... 93

- Новое содружество артистов 95

- Искусство фуги 96

- На концерте Юрия Гуляева 97

- «Шампа — цветок Лаоса» 98

- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100

- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101

- Камерный концерт Александра Бротта 103

- Из дневника концертной жизни 104

- Внимание индивидуальности 107

- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110

- Еще о подготовке хормейстеров 113

- Брестские впечатления 115

- Искусство масс 120

- Когда молодежи интересно... 125

- В лесном краю 133

- Посвящено творчеству Шостаковича 138

- Благородная миссия 145

- Стоит ли спорить? 147

- От редакции 150

- Коротко о книгах 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153