нит и в дальнейшем. Не она ли именуется направленностью таланта?

Было бы, однако, неверным полагать, что такая направленность обусловливает интерес Скорика только к сюжетам, так сказать, непосредственно народным — социально-бытовым или сказочным. Наряду с этим ему присуща и крепнущая с годами тяга к героической теме, к монументальным полотнам. Все чаще обращается композитор к образам современности, причем к образам глубоко драматичным, иногда — философским.

В этом смысле показательно одно из его недавних произведений — симфоническая поэма «Сильнее смерти», написанная в форме свободно трактованного сонатного allegro. Высоко гражданственная тема поэмы, ее гуманистическая идея — осуждение фашизма — навеяны известной скульптурой Фивейского. Яркий эмоциональный тонус музыки совсем иной, чем в «Весне». Она волнует трагедийным пафосом. Именно своим пафосом, активным героическим характером она близка Шостаковичу. Воздействие крупнейшего советского симфониста проявляется и в более конкретных вещах — в основной взрывчатой теме, типе оркестровки, роли «тембрового монотематизма». К сожалению, автор не избегает в раскрытии замысла и явного натурализма, особенно в кульминации, построенной на все усиливающейся дроби барабана. Но расскажем об этом сочинении немного подробней.

Действенность, присущая ему, во многом достигается лаконичностью изложения содержательного, тематически насыщенного материала. Так, уже краткая вступительная тема, идущая в низком регистре у бас-кларнета, английского рожка, первого кларнета и фагота с пиццикатной октавой арфы (особо мрачный колорит сопровождению придает перестройка контрабаса на полтона вниз), образно многолланова и по существу «эпиграфична»; неслучайно она же завершает поэму. Элементы похоронного марша в сдержанно скорбной синкопированной и альтерированной, поднимающейся вверх мелодии оплавлены с импульсивным терцовым мотивом, который, будучи подхвачен фортепиано и струнными, переходит в напористую главную тему. На нем же впоследствии строится кульминация. Родственна ему по характеру и некоторым оборотам и побочная партия.

Темп развития в поэме динамичный, собранный, о внезапными нарастаниями уже во вступлении, с Резкими переходами от одного эпизода к другому и одновременно — с неизменной логикой целеустремленного тематического развертывания. Концовка еочинения настолько стремительна, что оно кажется даже оборванным.

В оркестровке, очень насыщенной, несмотря на обилие соло или инструментальных дуэтов, преобладают низкие тембры, медь, фортепиано, ударные. Отметим выразительное звучание двух фаготов и особенно валторны со струнными, ведущими в разработке основную тему в виде марша, что еще раз — конкретно! — напоминает о Шостаковиче. Здесь, а затем у фортепиано и литавр она дана в намеренно жесткой гармонизации (впрочем, альтерации и аккорды отдаленных тональностей подчинены четкой тональной структуре мотива)...

Новый и безусловно важный этап творчества Скорика в смысле воплощения им гражданственной темы — кантата «Человек» по Межелайтису. Это произведение-плакат по замыслу близко к «Патетической оратории» Г. Свиридова, но более простое по стилю и общему построению. Светлый до мажор, прочная диатоника, маршевый ритм, унисоны хора в несколько инструментальной речитации, фанфары оркестра — вот основные средства, примененные композитором для прославления человека — коммуниста, властелина земли. Может быть, музыка эта даже излишне подчинена поэзии, строю текста.

Удачна драматургия с ее органическими переходами от величественно-героического к лирическому эпизоду («Голова моя как солнце»), а затем к углубленно-сосредоточенному. Последний особенно запоминается благодаря выразительному речитативу баса на фоне ostinato у бас-кларнета, фортепиано, контрабасов и литавр.

*

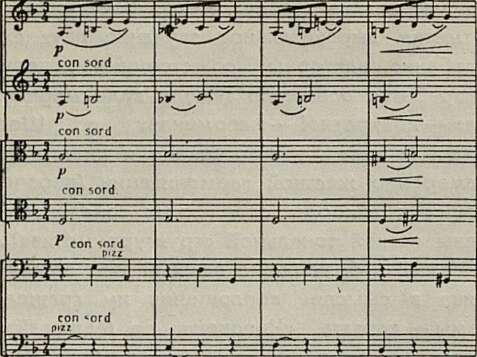

Прислушиваясь к творчеству Скорика, нельзя не ощутить яркую лирическую струю, что естественно для композитора, тесно связанного с народным песнетворчеством. Задушевная взволнованность присуща уже «Весне». Со временем лирические образы Скорика становятся все более глубокими, внутренне насыщенными. Характерны такие страницы в «Тенях забытых предков». Совсем иная лирика — в привлекательной Сюите для струнного оркестра, получившей широкое признание. Произведение это как будто традиционно и по названиям частей («Колыбельная», «Вальс», «Скерцо»), и по музыкальному языку. Но именно в его простоте скрыта большая художественная сила. Возьмем, к примеру, «Колыбельную». Средства здесь предельно экономны. В прозрачной фактуре выделяется хрупкая колеблющаяся фигура — перемещающаяся по ступеням кварта с мягкой синкопой. Это и фон, и мелодический контрапункт к основной теме, выдержанной в широком диапазоне с большими, но плавными скачками и выразительной альтерацией (см. нотный пример № 1 на стр. 18).

В сюите заметна некоторая близость к Прокофьеву, в частности к «хрустальным» образам «Золушки». В отдельных темах (например, «Скерцо») мож-

Нотный пример

но заметить даже характерные прокофьевские обороты. Однако, важнее некоторые общие стилистические компоненты — скажем, трактовка всех звуков лада как равноправных1, пристрастие к квартовой структуре аккордов, терпкому их колорированию изящной альтерацией. Именно такова начальная тема «Колыбельной».

Из вокальной лирики Скорика выделяются романсы на слова Шевченко. В них замечательно найдена драматургия цикла, основанная на контрастах, на тонком психологическом ощущении текста и песенно-танцевальной народной основы.

Что касается камерно-инструментального творчества, то здесь следует остановиться на Сонате для скрипки и фортепиано. Сразу привлекает романтическая главная тема первой части, развертывающаяся на широком дыхании, непринужденно и красиво (хотя в целом тематический материал этой части, пожалуй, неоригинален).

Небольшая вторая часть, Largo, подобна интонационно и ритмически прихотливому интермеццо-импровизации. В третьей части (Allegro molto) выделяется побочная партия, построенная на соединении мелодических линий обоих инструментов с остинатной квинтой у фортепиано. Эффектно завершает произведение кода на флажолетах.

Нужно отметить широкий «тематический диапазон» сонаты. Здесь и народнопесенные элементы, и еще чаще танцевальные, порой своей синкопированностью ассоциирующиеся с джазовым стилен, и, наконец, патетические, романтические интонации. Развитие последних двух частей прозрачно и отчетливо, фактура несколько графична, значительна роль полифонического движения.

В отношении сонаты уже можно говорить о вполне сложившихся индивидуальных авторски приемах. Кое-что в этом смысле прямо напоминает предыдущие произведения Скорика — например, характерные внутриаккордовые альтерации (вступление). Прослеживается и тематическая общность: главная тема финала остинатностью своеобразно акцентированной интонации в диапазоне терции перекликается с угрожающим мотивом из симфонической поэмы «Сильнее смерти». В сонате эта теме более стихийно-целеустремленна, более жестка из-за «попеременных акцентов» и секундовых созвучий:

Нотный пример

Ощущается и определенная преемственность композиционных принципов в творчестве композитора в частности драматургическое подчеркивание одного ведущего образа (обычно — главной партии).

Все это свидетельствует о том, что Скорик обретает свой художественный почерк. Его по-прежнему влекут к себе самые различные жанры; зреют замыслы и балета, и романсовых циклов, и эстрадно-джазовых пьес. Вероятно, со временем они дадут хорошие творческие результаты, если только не будет потеряна «своя ниточка» в искусстве. Каждое последующее сочинение композитора отличается о предшествующих, но всегда ли это свидетель плодотворного роста — пока трудно сказать. Вместе с тем многое заставляет ожидать от молодого львовского автора новой интересной музыки.

_________

1 Этой черте прокофьевской гармонии Скорик посвятил специальное теоретическое исследование.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5

- Направленность таланта 15

- «Так шагай с нами рядом...» 21

- Поздравления из-за рубежа 28

- Новый струнный квартет 29

- Вопросы психобиологии музыки 39

- В помощь ладовому анализу 45

- Александр Бенуа и музыка 49

- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61

- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68

- На спектаклях кировцев 71

- Болгарская опера на бакинской сцене 75

- Прокофьев в Новосибирске 79

- Игорь Смирнов ставит балет 85

- По следам письма артистов Большого театра 90

- И мастерство и вдохновенье... 93

- Новое содружество артистов 95

- Искусство фуги 96

- На концерте Юрия Гуляева 97

- «Шампа — цветок Лаоса» 98

- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100

- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101

- Камерный концерт Александра Бротта 103

- Из дневника концертной жизни 104

- Внимание индивидуальности 107

- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110

- Еще о подготовке хормейстеров 113

- Брестские впечатления 115

- Искусство масс 120

- Когда молодежи интересно... 125

- В лесном краю 133

- Посвящено творчеству Шостаковича 138

- Благородная миссия 145

- Стоит ли спорить? 147

- От редакции 150

- Коротко о книгах 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153