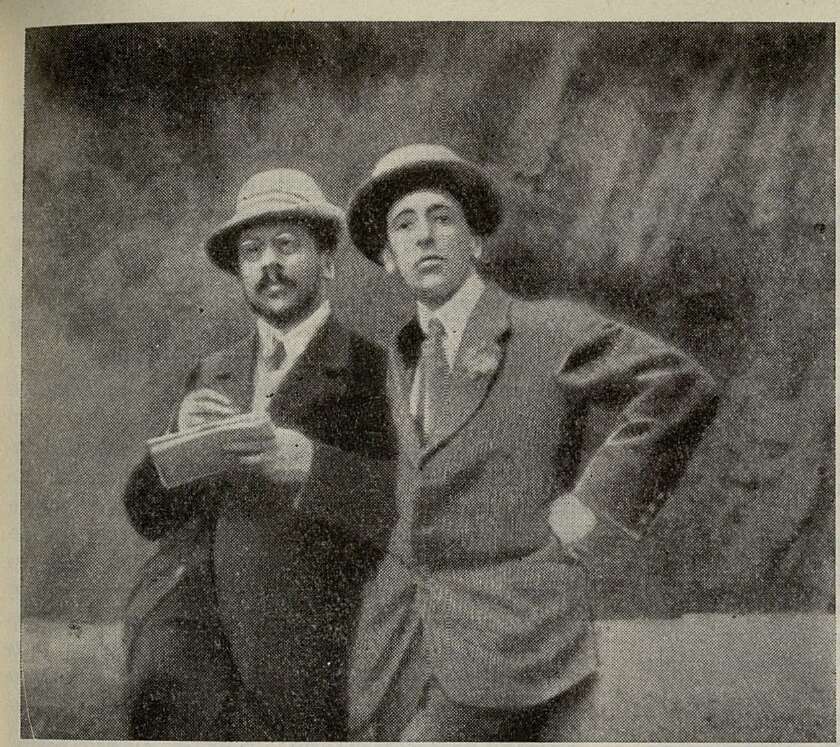

А. Бенуа и И. Стравинский

Нильсен, Репетто, Зембрих, Ферни-Джермано и других. Впрочем, их искусство мало его волновало. К человеческому голосу он оставался холоден. Инструментальная музыка всегда была ему много ближе.

Из пианистов, особенно запомнившихся ему в те годы, он называет «чудесную мастерицу» Анну Есипову и, конечно, Антона Рубинштейна. «Игра последнего остается в моем представлении и по сей день непревзойденной. Могу только пожалеть, что слышал я Рубинштейна всего раза три, но эти "слушания" оставили во мне неизгладимое впечатление. Это была поистине вдохновенная игра. Он "мазал", он "врал", он "присочинял", но вещи, даже самые знакомые и избитые, приобретали под его толстыми, неуклюжими на вид пальцами совершенно новую и потрясающе яркую жизнь. Нравился мне и весь его облик — его приспущенные веки, неприглаженная "грива" и даже то, что он соединял в себе нечто и от атлета, и от "бабы". Странная была фигура! <...> Что говорить: Антон был настоящим солнцем музыкального мира, но вот то, что, добившись получения в дар основанной им консерватории, здания Большого театра, он способствовал разрушению этого чудесного памятника — этого я ему простить не могу, в свое время я его даже за это и возненавидел»1.

Не был Бенуа, если судить по позднейшему его отзыву, поклонником творчества Рубинштейна. Опера «Демон» угнетала его «нелепо скроенным» либретто, «опошляющим создание Лермонтова»; «вялая, местами грубая, почти лишенная художественности музыка (не будь некоторых народных напевов, можно было бы сказать, что и вовсе лишенная)»1.

Задаваясь вопросом — «кто же был моими любимыми авторами на рубеже детства и отрочества?», он, разумеется, не в состоянии дать полный и определенный ответ, но замечает: «Совсем любимого автора или авторов у меня, пожалуй, тогда не было, но все же от многого я был в упоении — главным образом от "Фауста"». Однако вскоре ему доводится услышать «Кармен» и «Коппелию». Впечатление было незабываемо, произведения эти, признается он, «меня, действительно, свели с ума». «Благодаря своей памяти я играл целые сюиты каждого названного произведения. Через нашу домашнюю виртуозку Марию Карловну я познакомился с увертюрой "Тангейзера" (всю оперу я услыхал гораздо позже), с вальсами Листа на темы Шуберта, с его рапсодиями, с мазурками, с этюдами и балладами Шопена и, наконец, с «Карнавалом» Шумана. Все это я обожал. Напротив, хоть многое из бетховенского репертуара я успел изучить, прислушиваясь к ее игре, — Бетховен оставался мне чуждым. Без настоящего энтузиазма относился я и к серьезным концертам, а русской музыки я не знал вовсе, если не считать полонеза и мазурки из "Жизни за царя", Марша Черномора из "Руслана" (то и другое входило

_________

1 «Жизнь художника», стр. 350–351.

1 Новые театральные постановки. «Мир искусства» № 1, 1902. Художественная хроника, стр. 30.

в репертуар милой тети Маши). Вот почему я пережил в глубине своего существа настоящую революцию, когда в 1889 году познакомился с "Кольцом" Вагнера, а в 1890 году с произведениями Чайковского, Римского и Бородина»1.

Все же относившееся к музыке русской, за очень малым исключением (Глинка, Рубинштейн), «было для нас чем-то просто несуществующим, неведомым и абсолютно неинтересным. Нас тогда, очевидно, удивил бы тот, кто бы напророчил, что недалек день, когда мы же станем предпочитать отечественных композиторов всем остальным и что даже оценим (да еще как оценим) тех самых "кучкистов", на которых обрушивались почти поголовно все критики»2.

Итак, начало 1890-х годов явилось рубежом в музыкальном развитии Бенуа. В эти годы кумиром стал для него Чайковский и прежде всего, пожалуй, как творец «Пиковой дамы». Опера эта, как видно будет из дальнейшего, оставила неизгладимый след не только в музыкальном развитии, но и во всем его художественном мировоззрении. Она столь глубоко поразила его воображение, что с той поры он по-иному начинает воспринимать архитектурные пейзажи родного города, иначе стал видеть, по-другому думать «о Летнем саде, о ранней петербургской грозе, о Зимней канавке, обо всем том, что тогда благодаря музыке стало еще сильнее "хватать за душу"». Ему даже хотелось уверить себя, что музыку «Пиковой дамы» «с ее чудодейственным "вызыванием теней" я как бы предчувствовал еще с самых детских лет, а когда она появилась, то я принял ее за нечто издавна жданное»3. Он идет дальше и приходит к заключению, что «во всем Петербурге царит изумительно глубокая и чудесная музыкальность <...>. У Петербурга <...> есть своя душа, а ведь душа по-настоящему только и может проявляться и общаться с другими душами посредством музыки»1.

Мы пытались по возможности полнее представить музыкальные вкусы Бенуа в пору его молодости. О глубоком преломлении стихии музыки в его сознании свидетельствует и признание Бенуа, как маленькая финальная вариация танцовщика Гердта в «Спящей красавице» Чайковского сразу открыла перед ним «весь XVIII век, Версаль, Людовика XIV, открыла больше, чем все фолианты и музеи»2.

В этом признании сказался подлинный художник, обладающий и чудесной силой воображения, и чуткостью музыкального восприятия. Конечно, неожиданно как бы открывшееся Бенуа «сокровенное сердце предмета», по сути дела, явилось скачком, исподволь подготовленным интенсивными занятиями искусством и длительными размышлениями о нем. Они неизменно обнаруживают исключительную глубину и чуткость понимания его выразительных возможностей. При этом характерно, что всякий раз, когда он испытывает потребность объяснить «потайной в искусстве, так трудно подчас переводимое на язык слов, он невольно обращается к музыке, преимущественно инструментальной. Свое отношение к вокальной музыке он обосновывает следующим образом: «...когда я слушаю какую-либо уже хорошо мне известную арию или романс — одновременное воздействие музыки и слов, этих двух элементов, помогая мне и понимать и наслаждаться, однако, именно то, что предварительно я нуждаюсь в каком-то усвоении отдельно и того и другого, показывает, что где-то в моем "воспринимательном" аппарате имеется дефект — своего рода мешающая перегородка". Не присутствие ли этой именно "перегородки" повлекло меня к балету, к искусству немому, выявляющему не в "чуждых" музыке словах, а в естественно рожденных музыкой движениях тела и лица? Упоение, испытываемое мною при "глядослушании" какой-либо сцены "Коппелии", "Спящей красавицы", "Щелкунчика" или "Петрушки" не может в сравнение ни с чем. Вот когда я испытываю поистине божественные эмоции. В глубине души я даже уверен, что если «Кольцо Нибелунга» было бы лирико-мелодрамой, то оно бы действовало еще сильнее, нежели оно действует сейчас, что, впрочем, не значит, чтобы я не испытывал при слушании "оперной версии" этого бесподобного произведения величайшее наслаждение»3.

Но здесь Бенуа уже вторгается в область музыкального театра, составляющего содержание следующего очерка.

_________

1 «Жизнь художника», стр. 350.

2 Там же, стр. 14.

3 Присутствовал ли Бенуа на премьере «Пиковой» и был ли он знаком с Чайковским, остается неясным. Сам Бенуа нигде об этом не говорит. Тем больший интерес представляет заметка «Из прошлого», появившаяся в газете «Театр» (1912 год, № 1017, стр. 13). Анонимный автор вспоминает, как Чайковский по окончании спектакля отправился бесцельно бродить по улицам Петербурга, переживая якобы неуспех оперы. Вдруг в ночной тишине до его слуха донеслось пение. Стройно и безошибочно звучало «Уж вечер облаков...» Обернувшись, он увидел трех молодых людей в студенческой форме. Представившись, Чайковский захотел узнать, как это они сумели так хорошо и быстро запомнить музыку. Представились в свою очередь и молодые люди. Это были: С. П. Дягилев, Александр Бенуа и Д. В. Философов.

1 «Жизнь художника», стр. 14.

2 Цит. по кн.: Сергей Эрнст. Александр Бенуа П.. 1921, стр. 22.

3 «Жизнь художника», стр. 257.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Мыслить гражданственно — в творчестве и теории! 5

- Направленность таланта 15

- «Так шагай с нами рядом...» 21

- Поздравления из-за рубежа 28

- Новый струнный квартет 29

- Вопросы психобиологии музыки 39

- В помощь ладовому анализу 45

- Александр Бенуа и музыка 49

- Письма И. Стравинского Н. Рериху 61

- Письма М. Равеля И. Стравинскому 68

- На спектаклях кировцев 71

- Болгарская опера на бакинской сцене 75

- Прокофьев в Новосибирске 79

- Игорь Смирнов ставит балет 85

- По следам письма артистов Большого театра 90

- И мастерство и вдохновенье... 93

- Новое содружество артистов 95

- Искусство фуги 96

- На концерте Юрия Гуляева 97

- «Шампа — цветок Лаоса» 98

- Ефрем Курц и Элен Шаффер 100

- [...Третий Международный конкурс им. Чайковского] 101

- Камерный концерт Александра Бротта 103

- Из дневника концертной жизни 104

- Внимание индивидуальности 107

- Интерпретация «Утеса» Шебалина 110

- Еще о подготовке хормейстеров 113

- Брестские впечатления 115

- Искусство масс 120

- Когда молодежи интересно... 125

- В лесном краю 133

- Посвящено творчеству Шостаковича 138

- Благородная миссия 145

- Стоит ли спорить? 147

- От редакции 150

- Коротко о книгах 151

- Новые грамзаписи 152

- Хроника 153