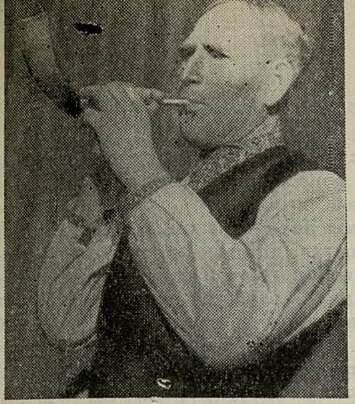

Е. Сопрыкин

«неправильностями» голосоведения и т. п.) или иная деталь так внезапно, врасплох застанет неготовое ухо, что подумаешь: ошибся кто-то (да все равно — красиво вышло!). Но вот проходит второй, третий куплет, а «ошибка» повторяется в точности!..

Затейливые, узорчатые мелодии виртуозно исполнил на двойной жалейке Емельян Митрофанович Сопрыкин (из того же села Афанасьевна). Эти лаконичные пьесы-наигрыши имеют нередко веселые «программные» названия, соответствующие назначению и складу музыки. Например: «Солнце всходит, пастух с ума сходит!» Или: «Солнце садится, пастух веселится!»

В концерте выступала еще одна талантливая народная певица — Мария Ивановна Флягина, исполнявшая песни Ивановской области. Ее сильный голос, полнозвучная манера пения, характерная для среднерусской полосы, отлично гармонирует с репертуаром, который контрастно оттенял выступления других исполнителей. В интереснейших, проникновенно-лиричных хороводных, которые пела Флягина, возникало удивительное ощущение: одноголосная мелодия как бы впитала в себя богатство хорового звучания, временами она словно переходила от основной линии к какому-нибудь варианту или высокому подголоску, очерчивая контуры разных голосов хора. Запомнились и ее частушки, и лирические песни.

Впечатление, произведенное этой россыпью народно-песенных сокровищ, неотделимо от внешнего облика песельников, от их красочной национальной одежды, манеры держать себя во время пения, жестов и движений, сопутствующих музыке. Певицы из Белгородской области вышли, например, в нарядных панёвах и фартуках («завесках») с вышивкой по краям, с большими украшениями на голове и с крупными металлическими украшениями и бусами на шее. Настроение и поведение певцов меняется в согласии с характером и текстом песни. Так, в конце свадебной обрядовой песни («Когда у нас вечер») Е. Сапелкин после слов «Тут мне ночь ночевати, тут и век вековати» повел перед собой рукой, словно наискось перечеркнул что-то в воздухе, и этот жест выразительнее слов завершил песню. А во время исполнения плясовой певцы бойко притоптывают каблуками, одновременно поворачиваясь немного в сторону, поднимая одну руку над головой, и кажется, вот-вот пустятся в пляс (плясовая хороводная «Ох, комарики»). Посчастливилось еще увидеть, как водят хороводы в Брянской области: певицы не берут друг друга за руки, а держатся за уголки маленьких платочков и плавно идут по кругу...

Мало сказать, что народные певцы выступали с успехом. Переполненный зал слушал их с настоящим энтузиазмом и не жалел аплодисментов. После исполнявшихся в заключение белгородских частушек кто-то из слушателей воскликнул: «Еще, еще частушек давайте!» А когда вечер кончился, певцы продолжали петь и танцевать за сценой: так сами они были увлечены своим искусством.

*

После концерта один из фольклористов старшего поколения сказал мне, что не помнит ничего подобного со времен первых выступлений хора Пятницкого. Мне это не показалось преувеличением, я и сам думал, что, если таких певцов показать где-нибудь в Париже или Чикаго, они произведут сенсацию и соберут тысячную аудиторию. К сожалению, с большими трудностями организованный концерт этот прошел у нас мало заметно, среди слушателей было не очень много музыкантов и почти совсем не было композиторов, а ведь приехать на 3-ю Миусскую улицу легче, чем собраться в фольклорную экспедицию...

М. Якубов

Во Всесоюзном Доме композиторов была организована выставка, посвященная жизни и творчеству выдающегося финского композитора Яна Сибелиуса. На снимке: выступление посла Финляндии П. Ванамо на открытии выставки

СТРАНИЦЫ ИЗ БИОГРАФИЙ

Выдающийся ученый о музыке

В жизни выдающегося советского естествоиспытателя, основоположника ряда новых научных направлений — геохимии, генетической минералогии, биогеохимии, радиогеологии — В. И. Вернадского (1863–1945) огромное место занимало искусство. Самое большое счастье, которого может достигнуть человек, писал он еще в 1884 году, «состоит как в умственном и художественном кругозоре, так и в материальной обеспеченности; умственный кругозор — наука; художественный — изящные искусства, поэзия, музыка, живопись, скульптура...»1 Всю жизнь он стремился расширить свой «художественный кругозор». Близкими друзьями Вернадского являлись историк и литературовед И. Гревс (известный, в частности, своими работами о Тургеневе), художник, лауреат Ленинской премии В. Фаворский. Вернадский был знаком с Л. Толстым и Горьким, высоко ценившим его научную деятельность.

Интерес ученого к искусству был отнюдь не случаен. По его мнению, элементы искусства в той или иной степени проникают в интимную лабораторию научного творчества каждого естествоиспытателя. Тот духовный подъем, который он испытывает во время напряженных научных поисков, не только по форме, но и по существу сродни поэтически-художественному вдохновению писателя, поэта, композитора. Искусство нередко помогает найти выход тонким, неуловимым, отчасти подсознательным чертам научной мысли, которые наряду с ясными и определенными логическими формами также составляют силу и красоту человеческого мышления. Оттого-то «мир художественных построений, несводимых в некоторых частях своих, например в музыке или зодчестве, сколько-нибудь значительно к словесным представлениям, оказывает огромное влияние на научный анализ реальности»1.

Из всех видов искусства по способности «выразить невыразимое» он на первое место ставил музыку. Ее абстрактный, «бессловесный язык», умеющий передать такие оттенки мысли и переживаний внутренней духовной жизни человека, которые не могут быть выражены обычным языком. «Мне представляется музыка, — писал Вернадский, — глубочайшим проявлением человеческого сознания, ибо и в поэзии, и в науке, и в философии, где мы имеем дело с логическим понятием и словом, человек невольно и всегда ограничивает — а часто искажает — то, что он переживает и что он понимает, в пределе "мысль изреченная есть ложь" (Тютчев). В музыке мы имеем неизреченные мысли...»2. «Музыка,— подчеркивал Вернадский,— это язык интуиции, а не логики... Достижения музыки открывают научные истины, философские построения»3

Музыка оказала плодотворное влияние на научный труд Вернадского, на что обращал внимание сам ученый. Так, касаясь некоторых сторон своего творчества, связанного с решением ряда трудных биогеохимических проблем, он писал: «Я думаю, что бессловесно и бессознательно я в научной работе проникаю так глубоко, как не проникает философ... словесно или мысленно. Это как какой-нибудь музыкант — Бах или Бетховен, или Моцарт, или кто другой — проникал "до конца" бессловесно»4.

Вернадский рассматривал жизнь как не только планетное, но также и космическое явление, как своеобразную, действующую во Вселенной силу. Однако прямых фактов, подтверждающих правильность такого подхода, у него еще не было. Поэтому большую роль в убежденности Вернадского сыграли логические соображения и научная интуиция. И тут ему на помощь пришла музыка. Прослушивая те или иные произведения музыкальных классиков, ученый слышал в ней словно отдаленное «эхо» жизни, разлитое в космосе. Интересное признание мы находим в письме Вернадского к внучке. «Я мало понимаю в музыке,— пишет он,— но она мне много дала. Я пережил не раз, слушая хорошую музыку, глубокое влияние на мою мысль. Некоторые из основных моих идей, как идея о значении жизни в космосе, стали мне ясными во время слушания... музыки. Я переживал глубокие изменения в моем понимании окружающего. И сейчас, в старости, мне очень недостает, что я так редко могу слушать хорошую музыку...»5. А. Шаховская, личный секретарь Вернадского, работавшая с ним на протяжении последних 15 лет жизни, вспоминает, что ученый очень глубоко воспринимал музыку и говорил, что она помогает ему в работе мысли.

Выдающийся историк естествознания, Вернадский серьезно интересовался вопросом о характере влияния музыки на развитие научного знания. Существование этого влияния не вызывало у него сомнения. «Ясно

_________

1 В. Вернадский. Дневниковые записи. 1884. Московское отделение Архива АН СССР, ф. 518, оп. 2, ед. хр. 4, л. 5.

1 В. Вернадский. Научная мысль как планетное явление. 1938. Там же, ф. 518, on. 1, ед. хр. 150, л. 23.

2 В. Вернадский. Мысли. 1920–1931. Там же ф. 518, on. 1, ед. хр. 162, л. 4.

3 В. Вернадский. Дневниковые записи. 1944, Там же, ф. 518, оп. 2, ед. хр. 22, л. 19.

4 В. Вернадский. Письмо к Б. Л. Личкову от 1 ноября 1940 года. Кабинет-музей при Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского АН СССР.

5 В. Вернадский. Письмо к внучке от 30 декабря 1943 года. Московское отделение Архива АН CCСР. 518, оп. 2, ед. хр. 56, лл. 229–230.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Создавать высокое искусство 9

- За идейную чистоту и подлинную художественность 12

- «...Работать сообща...» 14

- «...Максимум требовательности - минимум обид...» 16

- «...Музыка - не развлечение...» 17

- «...Кто виноват...» 17

- «...Нужна теория...» 19

- «...Пропаганда - дело серьезное...» 20

- «...Ориентируясь на высокие идейные, нравственные идеалы...» 21

- От редакции 24

- С верой в Белую птицу 28

- Гордость советской музыки 35

- Удивительное воздействие 38

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры (окончание) 43

- Путь к совершенству 57

- Прокофьев в Новосибирске 67

- Новый «Щелкунчик» 76

- Римляне на ленинградской сцене 86

- Беседа с Шаляпиным 92

- Гармоничное искусство 95

- Возвращение на эстраду 97

- Песни социалистических стран 98

- Дуэт пианистов 99

- Из дневника концертной жизни 101

- Стих и ритм народных песен 104

- Национальный художник 111

- Чародей скрипки 118

- Неделя в Лондоне 121

- Слушая Жоливе 127

- Встреча с композитором 133

- Лед тронулся 137

- Письмо и редакцию 145

- Коротко о книгах 148

- Нотография 152

- Хроника 155