внимания уделяет Жубанова прикладным жанрам, музыке к драматическим спектаклям и кинофильмам; пишет и эстрадные пьесы. Естественно, что такая разносторонность достигается ценой систематического упорного труда. Действительно, композитор постоянно работает: либо создает новые произведения, либо отделывает уже написанное.

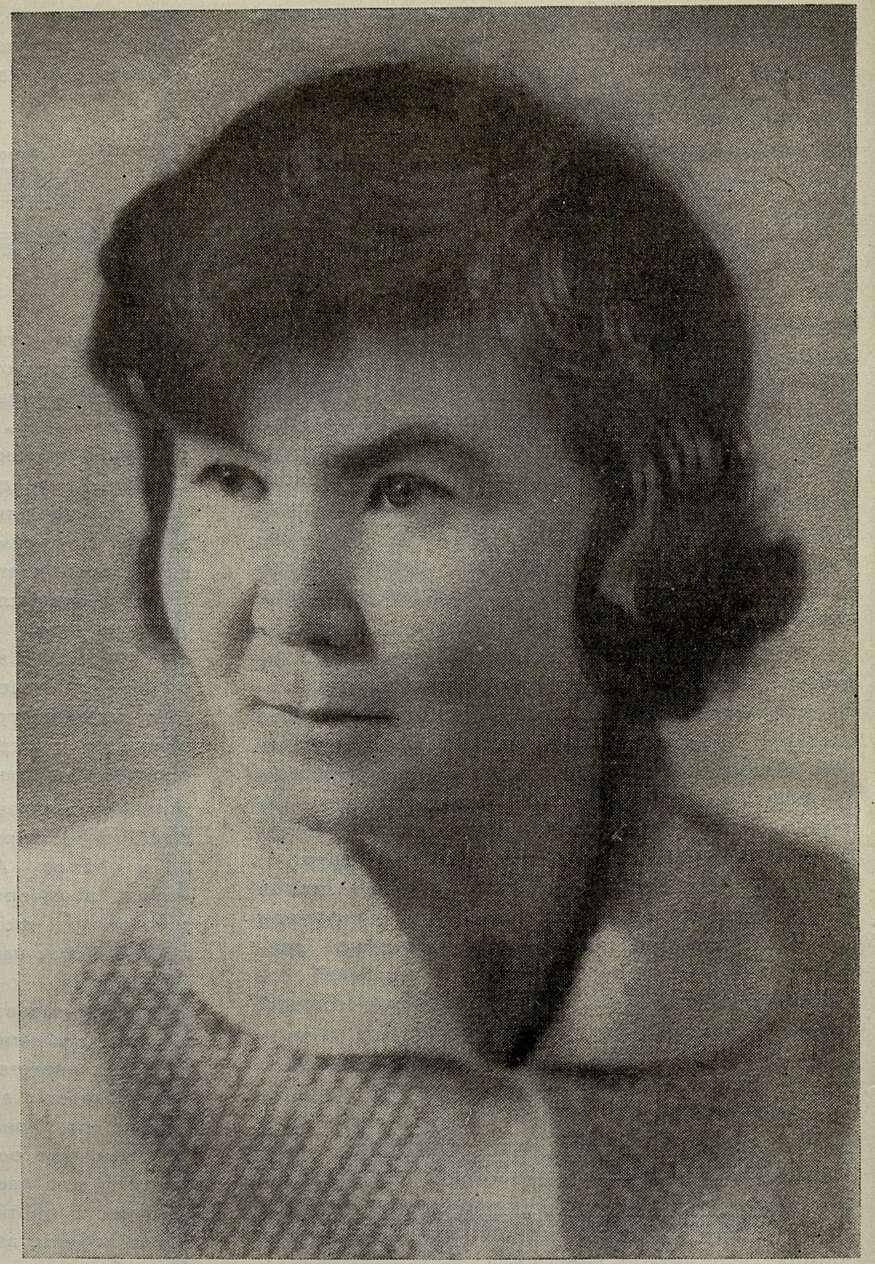

Особенности творческой индивидуальности Жубановой ярче всего предстают в наиболее масштабных ее произведениях — оратории «Заря над степью», кантате «Сказ о Мухтаре Ауэзове» и балете «Легенда о белой птице».

К 40-летию Казахстана приурочена оратория «Заря над степью» для чтеца, солистов, смешанного хора и симфонического оркестра. Литературная основа ее — поэма X. Ергалиева «Огненная ночь на Урале». В сочинении повествуется о трудных годах становления Советской власти, о легендарных походах славной Чапаевской дивизии, освобождавшей в битвах с белогвардейцами казахские города и аулы.

... Небольшое оркестровое вступление подготавливает эпического склада песню, покоряющую величавым спокойствием, широким дыханием. Она является как вестник «зари», «рассвета» над Родиной. Органично сплавлены в этом своеобразном эпиграфе ко всему произведению интонации, типичные для казахского народного мелоса, с характерными чертами советских гимнических песен.

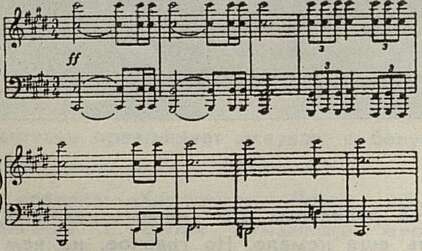

В иной эмоциональной сфере выдержана первая часть — «Стонет Урал». Тяжелый унисон меди в низком регистре, неотступное нисходящее движение мелодии, завершающейся фригийской секундой, придают теме зловещий колорит грозной вражьей силы:

Нотный пример

В следующей затем одинокой тоскливой мелодии у женского хора слышится безысходное горе — велики страдания угнетенного казахского народа. Уместным кажется здесь претворение некоторых особенностей национальных поминальных песен «жоктау», таких, как небольшой диапазон попевок, поступенные никнущие ходы, импровизационная ритмика:

Нотный пример

Итак, уже в первой части сталкиваются два противоборствующих образа: вражеского нашествия и народной беды.

Вторая часть — «Встреча Чапаева» — отличается размахом и динамикой массовой оперной сцены. Свободно чередуя контрастные темы, Жубанова создала целостное живописное действо, пронизанное сквозным движением, проникнутое радостным, приподнятым настроением. В многоликой толпе сменяются группы людей; казахские мелодии уступают место любимой песне Чапаева «По морям, по волнам». Правда, время от времени вторгается тревожная попевка, подобная отдаленным раскатам грома. Композитор словно предупреждает: встреча освободителей происходит в суровой обстановке.

Attacca вступает третья часть — «Поднимайся, народ», олицетворяющая готовность людей к борьбе и победе. Автор избирает жанр напевного марша, в котором традиции революционного музыкального фольклора интересно объединены с традициями казахской народнопесенной культуры.

Четвертая часть — симфоническая картина «Бой» — примечательна масштабностью и напряженным драматизмом. Последовательное проведение пяти нарастающих динамических волн развития создает впечатляющую батальную сцену. Однако она приобрела бы больший накал, если бы автор еще раз «бросил в бой» тему вражеского нашествия из первой части, столкнул бы ее в кульминации с противостоящей темой народа. Тогда образ победы, выкованный в ожесточенной борьбе, был бы воссоздан более убедительно. Прав И. Нестьев: «Чем сильнее предстают в... произведениях силы зла, насилия, разрушения, тем ярче, победнее должны прозвучать могучие образы, противопоставляемые этим черным силам»1.

«Походная песня» — так называется пятая часть оратории. Издалека доносится любимая мелодия Чапаева, исполняемая мужским хором и оркестром.

_________

1 И. Нестьев. Заметки о современной музыке (сб. статей «Музыка и современность»). М., Музгиз, 1961, стр. 69.

Звучание ее постепенно усиливается и также постепенно замирает — словно перед нами прошел в четком марше и скрылся из виду овеянный славой отряд Чапаева.

Резким контрастом звучит шестая часть — «Памяти павших»:

Безмолвье сошло на шеренги полков

И замерло даже движенье,

Когда уложили рядами бойцов,

Что умерли после сраженья.

Музыка богата эмоциональными нюансами. Здесь и состояние оцепенения, сковавшего мысли и чувства людей, и взрыв отчаяния, и глубокое скорбное раздумье.

Финал оратории воспринимается как гимн, прославляющий подвиг народа, совершенный во имя грядущего Родины.

Чуткий музыкант-драматург, Жубанова создала большую многоплановую композицию, последовательно используя принцип контраста-противопоставления. После песни-причета (первая часть) — настоящая оперная сцена («Встреча Чапаева»); ее сменяет марш (третья часть), который переходит в батальный эпизод; затем, вслед за походной песней звучит реквием (шестая часть). Венчает ораторию песня-гимн.

Избранный метод развития ярче всего проявляется в характеристике народа, образ которого в центре сочинения. В самых различных состояниях показывает Жубанова своих земляков: в минуты тяжких испытаний и душевного подъема; жестокой борьбы, глубокой скорби, всеобъемлющей радости. Как можно заметить, для большей художественной убедительности, образной рельефности композитор обращается к тем или иным песенным жанрам: мы слышим в оратории песни лирические, революционные, походные, а также причет и гимн.

Об общих принципах построения цикла, равно как и об отдельных его удачных находках, можно говорить еще немало. Но главное, на чем хочется сосредоточить внимание, — это успешное решение казахским автором эстетически труднейшей и важнейшей проблемы национальной специфики. В сочинении почти нет фольклорных цитат. Зато широко и своеобразно претворена интонационная природа народного песнетворчества. Уже упоминалось о выразительном значении характерных

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 8

- Создавать высокое искусство 9

- За идейную чистоту и подлинную художественность 12

- «...Работать сообща...» 14

- «...Максимум требовательности - минимум обид...» 16

- «...Музыка - не развлечение...» 17

- «...Кто виноват...» 17

- «...Нужна теория...» 19

- «...Пропаганда - дело серьезное...» 20

- «...Ориентируясь на высокие идейные, нравственные идеалы...» 21

- От редакции 24

- С верой в Белую птицу 28

- Гордость советской музыки 35

- Удивительное воздействие 38

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры (окончание) 43

- Путь к совершенству 57

- Прокофьев в Новосибирске 67

- Новый «Щелкунчик» 76

- Римляне на ленинградской сцене 86

- Беседа с Шаляпиным 92

- Гармоничное искусство 95

- Возвращение на эстраду 97

- Песни социалистических стран 98

- Дуэт пианистов 99

- Из дневника концертной жизни 101

- Стих и ритм народных песен 104

- Национальный художник 111

- Чародей скрипки 118

- Неделя в Лондоне 121

- Слушая Жоливе 127

- Встреча с композитором 133

- Лед тронулся 137

- Письмо и редакцию 145

- Коротко о книгах 148

- Нотография 152

- Хроника 155