например, за годы работы в Большом театре не раз приходилось сталкиваться с этими «редкими» (как у нас почему-то считается) инструментами. Назову, к примеру, такие партитуры: «Абесалом и Этери» 3. Палиашвили, «Лейли и Меджнун» С. Баласаняна, «Гаяне» А. Хачатуряна, «Рубиновые звезды» А. Баланчивадзе. Вот и получается, что придя в оркестровый коллектив, дипломированный специалист фактически заново начинает свое образование — знакомится с новыми инструментами, с иными приемами и способами игры. А ведь скрипача или флейтиста в оркестре не приходится учить заново. Музыканты этих и других специальностей, как правило, приходят в коллектив оснащенными самыми современными исполнительскими навыками и с определенным знанием современной литературы. Может быть, стоит подумать о стажировке студентов-ударников в профессиональных оркестровых коллективах? Это прежде всего даст им возможность узнать современный репертуар, а также познакомит с новыми приемами игры и инструментами, пришедшими в симфонический оркестр из национальных ансамблей различных стран. Поэтому совершенно необходимо обучать студентов приемам джазовой игры и импровизации в том чистом, первозданном виде, в каком живут они в народном искусстве. Сложные виртуозные национальные ритмы, характер звука, удара, их нерв, пульс очень важно ощущать ударнику. Даже если затем всю жизнь ему придется работать только в академических коллективах. Я не представляю себе настоящего, квалифицированного исполнителя, профессионала-ударника, не любящего и не понимающего ритмов африканской и латиноамериканской музыки, оказавших значительное воздействие на всю ритмическую структуру современной музыки, стимулировавших интерес композиторов к ударным инструментам.

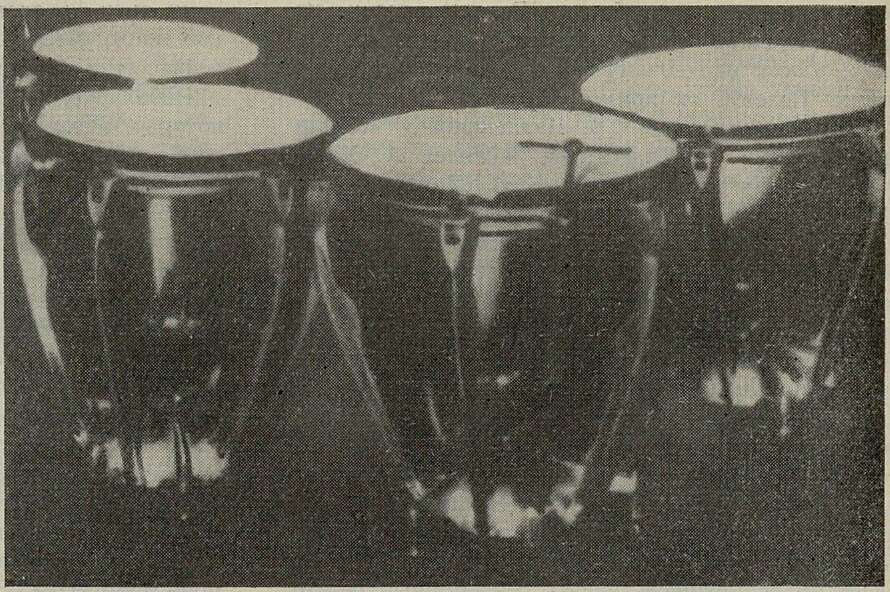

К сожалению, в учебных программах наших вузов недостаточно уделяется внимания ансамблевому исполнительству на ударных инструментах. Такие ансамбли уже существуют и, между прочим, с большим успехом выступают сейчас в некоторых странах. Мне довелось слышать записи великолепного коллектива под управлением Саула Гудмена (США). В его программе — переложения классической музыки, джазовые импровизации и произведения, специально созданные для концертного исполнения. Может быть, и у нас нужно смелее относиться к созданию новых форм ансамблей? Но пока надо сделать хотя бы первый шаг — создать класс камерного ансамбля для студентов-ударников. Прежде всего каждому вузу предоставить полный комплект ударных инструментов. (Какая консерватория может сейчас этим похвастать?)

Небольшой раздел статьи хочу посвятить некоторым новым технологическим приемам исполнения на ударных инструментах. Очень хорошо понимаю всю неблагодарность этой задачи — много легче показать, нежели словами описать технологию исполнения, особенно на ударных инструментах. Но впечатления, вынесенные из моих многочисленных поездок по городам нашей страны, от посещения классов некоторых музыкальных учебных заведений заставляют говорить об этом.

Прежде всего о маримбе. Мне не раз доводилось видеть, как музыканты играют на ней приемом, характерным для исполнения на ксилофоне. Горизонтально расположенная фортепианного строения «клавиатура» маримбы естественно заставляет задуматься и над иными приемами игры. Движения здесь совершенно другие, чем на ксилофоне. Далеко отведенные от корпуса, более «высокие» локти, чуть вывернутые кисти и несколько иное (чем на ксилофоне) направление удара очень помогут освоить техническую сторону исполнения на маримбе. Мне кажется, что большинство будущих ударников, часто вопреки требованиям педагогов, недооценивает всю сложность игры на малом барабане. И уже потом, в процессе работы, обнаруживаются «белые пятна» в их образовании. Я согласен с теми, кто утверждает, что малый барабан очень «скучный» инструмент для тренировок. Но тем он и опаснее. Не потому ли так редко приходится слышать на нем настоящее рр или ff — крайние динамические оттенки!

По-моему мнению, малый барабан относится к числу тех инструментов, при игре на которых надо иметь особенно большой «запас прочности». Ведь в соло, например таком, как в «Болеро» Равеля, нервы уже помимо вашего сознания могут воздействовать на мышцы рук и тогда... Впрочем, это бывает с каждым исполнителем на любом инструменте, и, вероятно, опытный музыкант знает, что только в том случае, если необходимое мышечное ощущение стало уже моторным, независимым от сознания, — нервное напряжение не страшно.

Иногда, наблюдая за молодым литавристом, слушая звучание его инструмента, вдруг обнаруживаешь, что при чистой настройке и мелком тремоло литавры издают все же сухой, трескучий звук вместо мягкого, тонущего гула. «Секрет» здесь в том, чтобы точно ощутить звуковую волну, буквально «поймать» ее и на вер-

шине послать ей вдогонку новый удар. Вот тогда будет глубокий, «бархатный» звук. Если же сделать тремоло более мелким, чем это необходимо, то можно «погасить» волну, издаваемую кожей инструмента, и слышен будет только сам момент физического удара.

У каждого инструмента своя звуковая волна. И музыкант должен очень точно ощущать ее. Сложность и трудность ударных инструментов в том и состоит, что все имеющиеся каноны исполнения неизменно подразумевают довольно широкий диапазон самостоятельного творчества.

Творчеством для ударника является даже момент выбора палок для того или иного произведения. От величины, мягкости головок, размера палок зависит характер звука. Выбор палки — один из важнейших компонентов исполнительского творчества. Даже в том случае, если имеется точное авторское указание о том, какие палки следует употреблять, исполнитель должен всегда адаптировать его, применяясь к акустике зала, инструментам, своим рукам и требованиям дирижера. У И. Стравинского в «Хронике моей жизни» есть очень любопытное наблюдение, относящееся к роли профессиональных движений исполнителей. Он считает, что жесты должны быть «...вызваны исключительно требованиями музыки и не должны стремиться к тому, чтобы произвести впечатление сверхартистическими приемами. Почему бы не следить за движениями, которые, как, например, движения рук литавриста,скрипача, тромбониста, облегчают вам слуховое восприятие?»1

Я хочу целиком присоединиться к этим словам. По-моему, у настоящего музыканта в момент исполнения музыкой наполнено все, каждая клетка его организма. Эмоциональное состоя-

Механические литавры

ние музыканта, естественно, находит соответствующее внешнее выражение и у певца, и у пианиста, и у дирижера, и у ударника. Между тем, участвуя в конкурсных комиссиях по отбору в театр новых артистов оркестра, я иной раз вижу холодные, равнодушные глаза исполнителя, ничего не выражающее лицо, и это при «хороших руках», отличном чувстве ритма и прочем. В подобных случаях невольно отдаешь предпочтение технически более слабому конкурсанту, но остро и музыкально исполняющему даже прозаически простые упражнения. Техническое отставание у исполнителя на столь «немузыкальных» инструментах, как ударные, преодолеть много легче, чем хроническую, врожденную «глухоту» к музыке. А вот в наших учебных заведениях основное внимание уделяется именно технике. И если студент «набил себе руку», он уже попадает в разряд «подвинутых» безотносительно к степени его музыкальности. Так рождается ремесленничество, прочно закрепляющееся и в дальнейшей деятельности исполнителя. Ведь и на конкурсах, которые предстоит ему затем пройти, основным критерием в оценке мастерства будет только техника, только умение с листа прочитать средней трудности ритмические фигуры, только координация движений. А музыка? А музыка таких великолепных соло, как в «Болеро» Равеля, в «Поручике Ниже» Прокофьева, в татарской пляске из «Бахчисарайского фонтана» Асафьева, в «Сказке о солдате

_________

1 И. Стравинский. Хроника моей жизни. Л., Музгиз, 1963, стр. 122.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Вдохновляющие перспективы 5

- С трибуны теоретической конференции 15

- С трибуны теоретической конференции 18

- С трибуны теоретической конференции 22

- От редакции 25

- Взглядом современника 34

- Романтическая устремленность 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 43

- На студенческих спектаклях 55

- «Сказание о граде Китеже» в Большом театре 59

- Купюры и постановочная концепция 61

- Театр на Красной площади 66

- Забытый музыкант 74

- Будить лирическое чувство 78

- Образная речь педагога 83

- Ударные в современном оркестре 86

- Любовь слушателей обязывает 92

- Почему мы не согласны с Борисом Штоколовым? 94

- Двадцать один хор Шебалина 96

- Из дневника концертной жизни 97

- Подводя итоги... 101

- На подъеме 103

- Право слушателя — право художника 106

- Звезды должны быть ярче 107

- Почему пустуют залы? 109

- Композитор — исполнитель — слушатели 112

- Послесловие 118

- Софийский музыкальный 121

- Пламя за Пиренеями 125

- На музыкальной орбите 137

- Вклад в шуманиану 143

- Коротко о книгах 146

- Вышли из печати 148

- Грампластинки 148

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151