спектакля, усугубляемый очень статичными массовыми сценами, естественно, требует какой-то компенсации. Допустим, жанровой. И она «просачивается» в образе... Мефистофеля. Ему, надо сказать, нелегко в этом спектакле. Он здесь и купец, торгующий необычными товарами — славой, богатством, молодостью; и балагур-прохожий, ради потехи публики вскакивающий на стол, чтобы пропеть куплеты о презренном металле и малоинтеллигентный сводня, профессионально подглядывающий в ставенный глазок: ну как там у них, у Маргариты с Фаустом? И подмигивания и похохатывания в зал во время ухаживаний за сверхъестественно толстой (чтоб смешней было) Мартой. Кажется, разыграв поначалу сельского Дон Жуана, дабы добродетельная (но не очень) немецкая дуэнья ослабила надзор за хрупкой Маргаритой, Мефистофель всерьез увлекся этой ролью, — и вот пошла «игра»!

А зачем она? Да, Гуно не осилил Гёте, написал оперу лирическую. Но ведь не бытовой фарс. Между тем «жанровый маятник» харьковского «Фауста» раскачивается между невозмутимой, облегченной лирической драмой и несколько даже опереточно бытовым шаржем. В этой амплитуде как-то не находится естественного места подлинным сокровищам «Фауста» — например, Балладе о фульском короле и арии с жемчугами. Цуркан молода, красива, изящна и обладает крепким оперным голосом, правда, несколько нивелированным по тембру и порой (рулады в арии) чуть тяжеловатым2. Но боже мой, — Маргарита за прялкой! Какой анахронизм! Как не нужно это в режиссерской партитуре данного спектакля, где менее всего озабочены передачей нетленной поэтичности символического образа! Цуркан как-то одинока в своей серьезности: кроме нее самой, никому, кажется, нет дела до героини драмы...

Другая важнейшая проблема театрально-исполнительской культуры, казалось бы противоположного характера. Речь — о «перегреве», об актерском наигрыше, о художественной манере, как бы набранной полужирным шрифтом. И это беда не новая, и о ней сказано и понаписано весьма и весьма много. Но и она сегодня живуча.

Сильный (в буквальном смысле слова) драматический тенор, огромный актерский темперамент, ни-

Ольга — Н. Суржина.

«Евгений Онегин» Чайковского

каких испуганных взглядов на дирижера, живость, свобода сценического поведения — таков А. Дубинин. Еще в партии Карлоса он обратил на себя внимание одной из первых реплик: «Испанский воздух отравлен, я в нем задыхаюсь...» И он действительно сделал соответствующий жест — рванул ворот. Не жест наследного принца Испании, ну да ладно. Насторожило другое: «истеринка» в интонации, итальянизированный нажим. Ого, это здесь, в маленькой реплике. А если — Герман, Хозе?

И вот — Хозе. Его любовь, его отчаянье, его мольбы искренни. Надо не только услышать арию о цветке или угрозы в третьем акте, или бездонно-тоскливое: «Арестуйте меня!..» Надо еще и видеть Хозе, хотя бы в последнем действии — небритого, в пе-

_________

1 И как не потешиться! Мало прыжка; в углу глаза сатаны еще поблескивает красная фольга. Словом, эффектов масса, а куплеты — пропали...

2 Быть может, певице следует совершенствовать манеру звукоизвлечения: при каждой более или менее напряженной ноте у нее как-то странно-печально выгибается шея и вокруг рта обозначаются скорбные складки. Момент, конечно, внешний, но лучше бы его не было.

чальном черном плаще, отчужденного от блестящего празднества молодости, силы, красоты. Да, это искренне. Но — как бы это сказать? — излишне что ли искренне. Чрезмерно, чересчур. Все время боишься, что Хозе начнет кататься по полу или душить кого-нибудь, словом, «рвать страсть в клочья». Оно примерно так и получается. И не в том суть, что, не щадя колен своих, актер самоотверженно, с размаху падает к ногам Кармен; в конце концов это его дело. Суть в голосе. Почти всю партию Дубинин проводит форсированно, на такой степени накала, которая граничит со взвинченностью. Результат, как всегда, противоположный желаемому: избыток чувств начинает восприниматься как недостаток их...

Да, «недогрев» и «перегрев» только по видимости противоположны. Так сказать, по первоисточнику, по генезису. По результатам же они почти идентичны. Может быть, поэтому в харьковской «Кармен» недостаточной убедительности лирико-психологической основы спектакля противопоставлено то же средство, что и в «Фаусте», — некая опереточная шаржированность. Присуща она, увы, даже и самой Кармен — Поповой. Не в пении (поет актриса, как уже говорилось, отлично) — в игре. Особенно в первом акте. То, что, едва увидев Хозе, она обвивает его концом своей шали, — простительная цы-

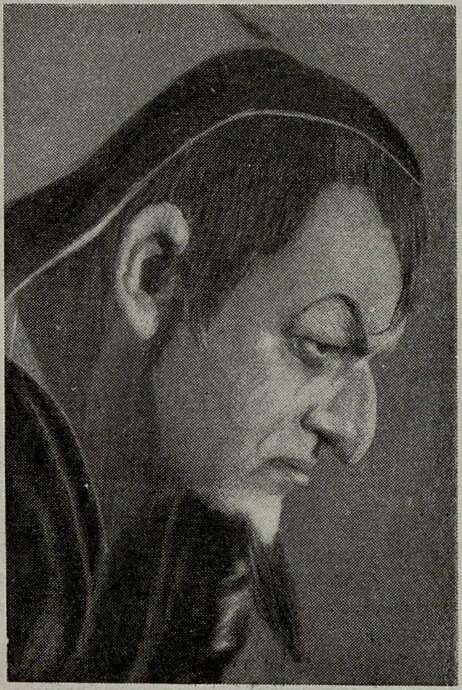

Мефистофель — Е. Червонюк.

«Фауст» Гуно

ганке вольность. Но зачем такое отчаянное кокетство с Цунигой, которого она даже... бодает?! (Сидевшая рядом со мной маленькая девочка укоризненно произнесла с мягким украинским выговором: «Какая балованная Кармен!») и Цунига (О. Монастырный), игриво шевеля растопыренными пальцами — ни дать, ни взять Мендоза! — заглядывает ей за ворот. Опять бытовой фарс? Но какое отношение имеет он к Бизе?

...В «Пиковой даме» бросается в глаза обилие мелких накладок. Лиза (А. Резилова) и Герман (В. Тевешев) устремляются друг к другу слишком рано и им приходится «на полпорыве» застыть, дожидаясь «внезапного» окрика Графини из-за двери. К заключению пасторали в руках Прилепы и Миловзора оказывается чудовищный похоронный венок из огромных бумажных красных цветов. Они абсолютно не знают, что с ним делать и, натянуто улыбаясь, просто держат его в руках. В сцене у Канавки Лиза, спев арию, бросается в дальнюю правую кулису и, буквально столкнувшись с вылетающим оттуда Германом, круто повернувшись вокруг собственной оси (муфта делает пирует в воздухе), снова бежит на авансцену. В финале картины, уже «прыгнув в Канавку» она долго пробирается по каким-то неудобным высоким мосткам, и меховая шапочка ее отчетливо белеет в темноте Можно спорить и с живописным решением отдельных картин (художник — Д. Овчаренко). Так, если спальня Графини оформлена в грозных и «душных» вирсаладзовских тонах (черный бархат), то короткий верхний черно-красный занавес с изображением пиковых тузов кажется несколько наивно-символическим. Особенно, когда в сцене пасторали опускается большое декоративное панно в духе полотен Ватто, но с ярчайше-красным червонным тузом посередине. А в сцене у Канавки на переднем плане красуется совершенно пограничный квадратный полосатый столб с фонарем.

Что и говорить — все это мелочи, хотя и досадные. Гораздо тревожней то, что главными героями спектакля (по выразительности музыкально-сценического рисунка) оказываются Графиня и Томский. Хорош и Елецкий (Жайворонок), самый тембр голоса ко-

_________

1 Таких мелких накладок вообще много в харковских спектаклях. Альфред (К. Шаша) разворачивает записку Виолетты, читает, вздрагивает. Но — рано. Приходится через несколько минут снова читать и снова вздрагивать. Маргариту высветили перед старым Фаустом тоже раньше времени. Тоже пришлось бисировать. Василий Губанов поет Анюте о загоревшихся на стройках ночных огнях, а на сцене пламенеет восход солнца «Арестуйте меня!» — восклицает Хозе, однако на сцене в этот момент, кроме убитой Кармен, — ни души. И так далее.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Вдохновляющие перспективы 5

- С трибуны теоретической конференции 15

- С трибуны теоретической конференции 18

- С трибуны теоретической конференции 22

- От редакции 25

- Взглядом современника 34

- Романтическая устремленность 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 43

- На студенческих спектаклях 55

- «Сказание о граде Китеже» в Большом театре 59

- Купюры и постановочная концепция 61

- Театр на Красной площади 66

- Забытый музыкант 74

- Будить лирическое чувство 78

- Образная речь педагога 83

- Ударные в современном оркестре 86

- Любовь слушателей обязывает 92

- Почему мы не согласны с Борисом Штоколовым? 94

- Двадцать один хор Шебалина 96

- Из дневника концертной жизни 97

- Подводя итоги... 101

- На подъеме 103

- Право слушателя — право художника 106

- Звезды должны быть ярче 107

- Почему пустуют залы? 109

- Композитор — исполнитель — слушатели 112

- Послесловие 118

- Софийский музыкальный 121

- Пламя за Пиренеями 125

- На музыкальной орбите 137

- Вклад в шуманиану 143

- Коротко о книгах 146

- Вышли из печати 148

- Грампластинки 148

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151