лепно слышит пульс музыки, и если надо — чуть поторопит или чуть попридержит его. «Та-та-та-та! Ему пора идти!» — издевательски бросает она в лицо Хозе, едва удерживаясь в указанных композитором «звуковысотных рамках». Не тонкая ирония — бешеный гнев овладевает ею. И оркестру — ничего не поделать — приходится «подтянуться», подчиняясь этому темпераменту. А в сцене гаданья, стоя на коленях, раскидав карты по своей пестрой юбке, Кармен неожиданно «останавливает действие». Это пение не для других — для себя. И так завораживающе-скорбно оно, что невольно думается: да полно, действительно ли красавица-цыганка, беспечная жрица «любви свободной», порхает по жизни, подобно пташке из хабанеры? Не дано ли ей постигать скрытое от многих других? Не провидит ли она обостренным инстинктом одаренной натуры истинную и близкую уже судьбу свою, устремляясь навстречу последней, смертной любви? В ней и самой — и Попова подчеркивает это — нечто тореадоровское: опьянение мужеством жизни, которое есть и презрение к неизбежной гибели. Может быть, поэтому наиболее убедительны не первые два акта (во втором, очень трудном, актрисе порой недостает дыхания), а последние. И особенно заключительная сцена, где прекрасный сильный голос — не устав, а казалось, наоборот, окрепнув за спектакль, — одарил нас фразами цвета серебра и чеканки стали...

...Когда Ольга Н. Суржиной, тоненькая, глазастая, большеротая, женственная (белокурый вариант Наташи Ростовой), ластится то к матери, то к няне, то к Татьяне, то к идущим с поля крестьянским девушкам, — невозможно не улыбнуться. Ольга еще молчит, но уже видно, что она совершенно неспособна к грусти томной, а над Таниными причудами не подтрунивает только из священной сестринской любви. Безмерно далека она от понимания истинного смысла вспыхивающей ссоры: «Владимир, это странно...» И в голосе, очень глубоком, подвижном, — непонимание, полудетский укор. Необычный вообще голос у Суржиной, с расплывчатыми тембровыми границами (в каждом тоне как будто просвечивает еще множество обертоновых призвуков); он плывет широким потоком, без жестких «акустических берегов» данной ноты. Это не детонация скорей своеобразная неотшлифованность, избыток неограненного материала. Но и сама эта неотшлифованность идет «ветреному ребенку»...

...Когда Томский — Н. Манойло заводит свою балладу, мы безусловно верим: три карты узел будущей драмы. Артист рассказывает их историю — от куплета к куплету так, будто и сам впервые, только что, вместе со всеми узнает ее или заново осмысливает для себя. И кажется, что голос его постепенно заполняется густой звуковой массой. Этот прием рассредоточенного внутреннего crescendo актер мастерски «протягивает» через всю балладу. Последний же возглас его («Три карты!») звучит грозно-предостерегающе. Томский не Герман, но и его воображению доступны «силы потайные». В такой трактовке образа песня «Если б милые девицы» — тоже не просто забавный пустячок, но словно громоотвод в накаленной атмосфере игорного дома. Манойло поет ее весело, непринужденно, с легкими рубато, свободно меняя «микротемпы», однако время от времени вроде бы ненароком беспокойно поглядывает по сторонам. Томский развлекает, но не развлекается. Он ближе других к Герману, лучше других понимает его и, естественно, первым оказывается на коленях возле него — заколовшегося...

Приостановим «звездный список». Названо всего несколько человек; среди них — и заслуженная (Попова), и народный (Червонюк) артисты респуб-

Кармен — Л. Попова

лики, и совсем молодые (Суржина, Жайворонок). А по справедливости следовало бы рассказать и о слышанных мной А. Оголевец (Елизавета Валуа), А. Грозе (Эскамильо, ди Поза), 3. Просниковой (принцесса Эболи). Но обо всех не расскажешь, да и не это задача статьи. Сказанного, впрочем, достаточно, чтобы убедиться: хорошая оперная труппа в Харькове. И хоть, как в каждой труппе, звезды в ней разные — и первой, и второй, и третьей величины, — работать они могут по-настоящему успешно...

Итак, Филипп II — подлинный король, Кармен ради свободной любви идет на смерть, а Онегин, оказывается, порывист и безрассуден душой. И толь-

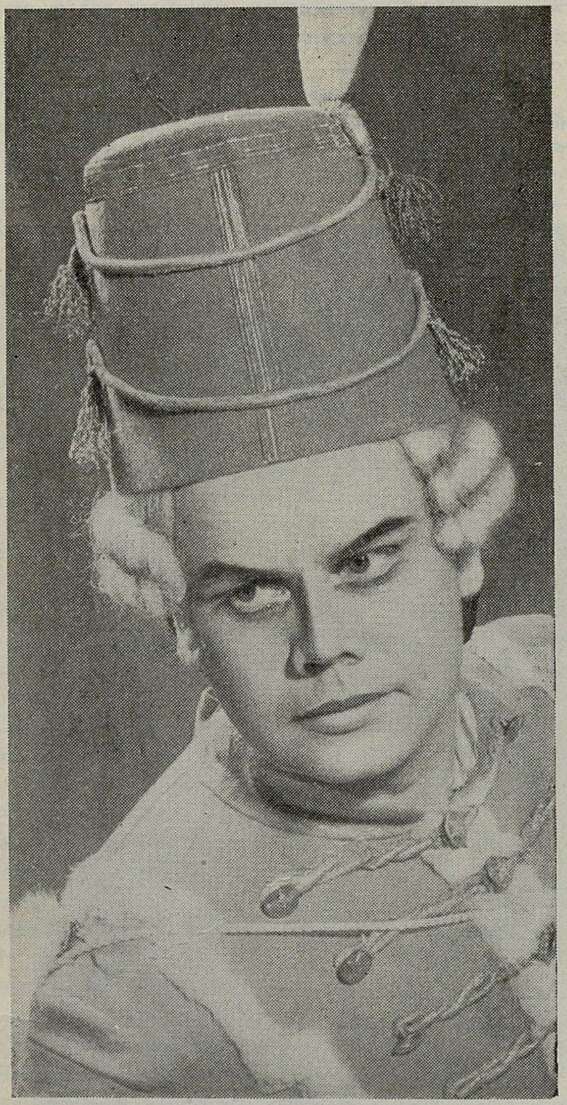

Томский — Н. Манойль.

«Пиковая дама» Чайковского

ко-то? Но разве все это не написано в нотах? Повидимому, сила данных актеров именно в том, что они сделали видимым и слышимым написанное в нотах. Сделали точно — как задумал композитор. И по-своему — как восприняли своих героев они сами. Синтезом этих факторов и определяется культура исполнительского искусства. В данном случае — высокая культура. И вот ее, этой культуры, как мне кажется, остро недостает увиденным мной спектаклям в целом. Не буду их подробно описывать. Выскажу лишь некоторые впечатления в связи с проблемами, которые представляются особенно существенными.

Одна такая проблема — академический штамп. Не нужно, вероятно, подробно характеризовать эту давнюю болезнь оперной сцены, на которую едко ополчался еще Станиславский. Микроб назван, изучен, множество режиссеров изобрели против него свои «именные вакцины». И все же он существует. Нельзя сказать, например, чтобы харьковский «Фауст» изобиловал срывами. Их нет. Но нет и удач. Казалось бы, странно: ведь Мефистофель — Червонюк, Маргарита — Л. Цуркан, Марта — Суховольская, Валентин — Жайворонок! И исполнитель заглавной роли — М. Щерб, обладатель неплохого тенора, в общем интонирует и держится на сцене свободно. Оркестр (дирижер — И. Штейман) играет слаженно и ровно. Как будто все благополучно.

Но приглядитесь, прислушайтесь к главному герою. Какая безмятежность сквозит в каждой ноте, в каждом жесте Фауста! Вот он вызвал к себе сатану и как врач, выслушивающий очередного больного, мирно уселся в кресло, без всякого смятения глядя снизу вверх на огненно-черного Мефистофеля. Кажется даже, что, покончив с рогатым визитером, Фауст приоткроет дверь и крикнет: «Следующий!» Вот он попал в заветный сад: «Привет тебе, приют невинный!» Артист ведет каватину в характере и темпе неторопливой колыбельной. Вот уже после возвращения Валентина он с Мефистофелем у крыльца Маргариты. Взволнованный, смущенный или полный благородной решимости объясниться с братом возлюбленной? Ничуть. Похоже, ни одна струнка не шевельнулась в его душе — конечно, проданной черту, но все же...

Щерб играет сюжетное амплуа — не данного человека! Отсюда, вероятно, и обезличенность жестов, интонаций, приемов. Не этим ли объясняется и скованность другого артиста — Жайворонка, который всю партию реализовывал амплуа некоего «вообще порядочного» человека, а на прощанье картинно прошептал: «Я умираю как честный солдат!» Нет, брат Валентин, не как честный солдат ты умираешь, а как банальный оперный герой... Такой «недогрев» общего эмоционального уровня

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Вдохновляющие перспективы 5

- С трибуны теоретической конференции 15

- С трибуны теоретической конференции 18

- С трибуны теоретической конференции 22

- От редакции 25

- Взглядом современника 34

- Романтическая устремленность 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 43

- На студенческих спектаклях 55

- «Сказание о граде Китеже» в Большом театре 59

- Купюры и постановочная концепция 61

- Театр на Красной площади 66

- Забытый музыкант 74

- Будить лирическое чувство 78

- Образная речь педагога 83

- Ударные в современном оркестре 86

- Любовь слушателей обязывает 92

- Почему мы не согласны с Борисом Штоколовым? 94

- Двадцать один хор Шебалина 96

- Из дневника концертной жизни 97

- Подводя итоги... 101

- На подъеме 103

- Право слушателя — право художника 106

- Звезды должны быть ярче 107

- Почему пустуют залы? 109

- Композитор — исполнитель — слушатели 112

- Послесловие 118

- Софийский музыкальный 121

- Пламя за Пиренеями 125

- На музыкальной орбите 137

- Вклад в шуманиану 143

- Коротко о книгах 146

- Вышли из печати 148

- Грампластинки 148

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151