Как мы знаем, это не отвечает действительности. Напомним, что опера «Борис Годунов» в целом никогда не была запрещена цензурой. Цензура сняла только сцену восстания под Кромами, без которой, кстати, эта опера нередко идет за рубежом и теперь. Опера Мусоргского шла в Петербурге на сцене Мариинского театра восемь лет — с 1874 года по 1882 год с постоянным огромным успехом у публики. В 1888 году она была поставлена в Москве в Большом театре, где при переполненном зале шла до 1890 года, а финансовые сборы от этого спектакля, по сведениям, которые приводятся в статье В. Яковлева1, значительно превышали сборы от «Травиаты» Верди, «Жидовки» Галеви и даже «Русалки» Даргомыжского. Добавим к этому, что в 1886 году в Петербурге на частной оперной сцене была поставлена «Хованщина». Итак, пятнадцатилетнее забвение Мусоргского — это миф.

В момент приезда Яначека (1896) в Петербурге шла подготовка концертного исполнения «Бориса Годунова» под управлением Римского-Корсакова. Репетиции начались весной 1896 года, а исполнение состоялось 28 и 29 ноября, затем 3 и 4 декабря того же года. Если бы Яначек попытался установить творческие контакты с крупными русскими музыкантами, он, несомненно, услышал бы от Римского-Корсакова, Глазунова, Стасова о Мусоргском и имел бы возможность познакомиться с его сочинениями, хотя бы по клавирам. Тем более, что Римский-Корсаков летом 1896 года жил на даче в Смердовицах, близко от Петербурга, и бывал в городе. Встретиться с ним в то время было несложно.

После 1896 года опера Мусоргского «Борис Годунов» была поставлена в оперных театрах Перми (1897), Москвы (частная опера с участием Ф. Шаляпина, 1898), Петербурга (гастроли московской частной оперы, 1899), Киева (1900), Харькова (1901), Тифлиса (1901) и в Московском Большом театре с участием Шаляпина и Собинова (1901), где продолжала идти много лет2.

Такова была «география» постановок «Бориса Годунова» ко второму приезду Яначека в Россию. Если бы он весной 1902 года возвращался из Петербурга не через Варшаву, а через Москву и Киев, он, очевидно, имел бы возможность услышать эту оперу.

Я не собираюсь на этом основании утверждать, будто Яначек все же где-то слышал Мусоргского. Но во всяком случае нет оснований заявлять, будто Мусоргский в 1896 году был забыт, запрещен, неизвестен. Напротив, он уже был известен к этому времени далеко за пределами России — в частности во Франции, где еще с 1874 года были на руках у некоторых музыкантов клавиры «Бориса Годунова». С 1896 года в Париже было целое музыкальное движение, посвященное Мусоргскому, которое началось с лекций-концертов Пьера Д'Альгейма и его жены певицы Марии Олениной-Д'Альгейм. Пристальное изучение «Бориса Годунова» и «Детской» Мусоргского оказало несомненное влияние на выработку индивидуального стиля Клода Дебюсси, о чем он сам не раз говорил. Это общеизвестные факты.

Очевидно, в парадоксальной ситуации неосведомленности Яначека относительно творчества Мусоргского на грани XIX–XX столетий виновата обстановка, в которой приходилось жить и формироваться моравскому мастеру. Влияние немецкой музыкальной культуры, для которой весь мир вращался в те времена вокруг принципов позднего романтизма и Вагнера, затмевало процессы, происходившие в музыкальном искусстве за пределами Германии и Австрии, в частности в России и во Франции. Видимо, с этим и связан тот «парадокс совпадения», когда Яначек, борясь против позднеромантических веяний, сам находит и применяет средства, отчасти близкие принципам Мусоргского, а также творчески идентичные подчас искусству Дебюсси или оперной драматургии веристов. Беда Яначека заключалась в том, что он, стоя в стороне от мировых течений конца XIX века, вынужден был открывать уже открытое. Но в том-то и состоит величие этого гениального художника, что он в тяжелых условиях непризнания и оторванности от передозой музыкальной среды находит наиболее действенные и современные средства борьбы с поздним романтизмом и на их основе вырабатывает свой индивидуальный творческий стиль.

Прямое влияние русской музыки и русского оперного театра впервые очень отчетливо проявляется в опере Яначека «Судьба». Чешские музыковеды уже упоминали об этом. Так, в недазно вышедшей книге профессора Яна Рацека содержится указание, что «на концепцию либретто оказали большое влияние «Евгений Онегин» Пушкина — Чайковского, «Богема» Пуччини и «Луиза» Шарпантье»1. Ярослав Шеда в своей монографии о Яначеке еще точнее отмечает, в чем он видит сходство с «Евгением Онегиным» (фамилия Ленский, ситуация встречи Милы с Живным после разлуки, сцена письма)2.

Однако эти параллели с «Евгением Онегиным» представляются мне недостаточными. Гораздо отчетливее прослеживается сходство оперы «Судьба»

_________

1 В. Яковлев. «Борис Годунов» в театре. Очерки сценической истории оперы. В сб. «Мусоргский. «Борис Годунов». Статьи и исследования». М., 1930, стр. 166–246.

2 См. перечень этих постановок в упомянутой статье В. Яковлева.

1 Jan Rасеk. Leoš Janáček. Verlag Philipp Reclam, Leipzig, 1963, S. 89.

2 Jaroslav Šeda. Leoš Janáček. Praha, St. hudebni vydavatelstvi, 1961, s. 238.

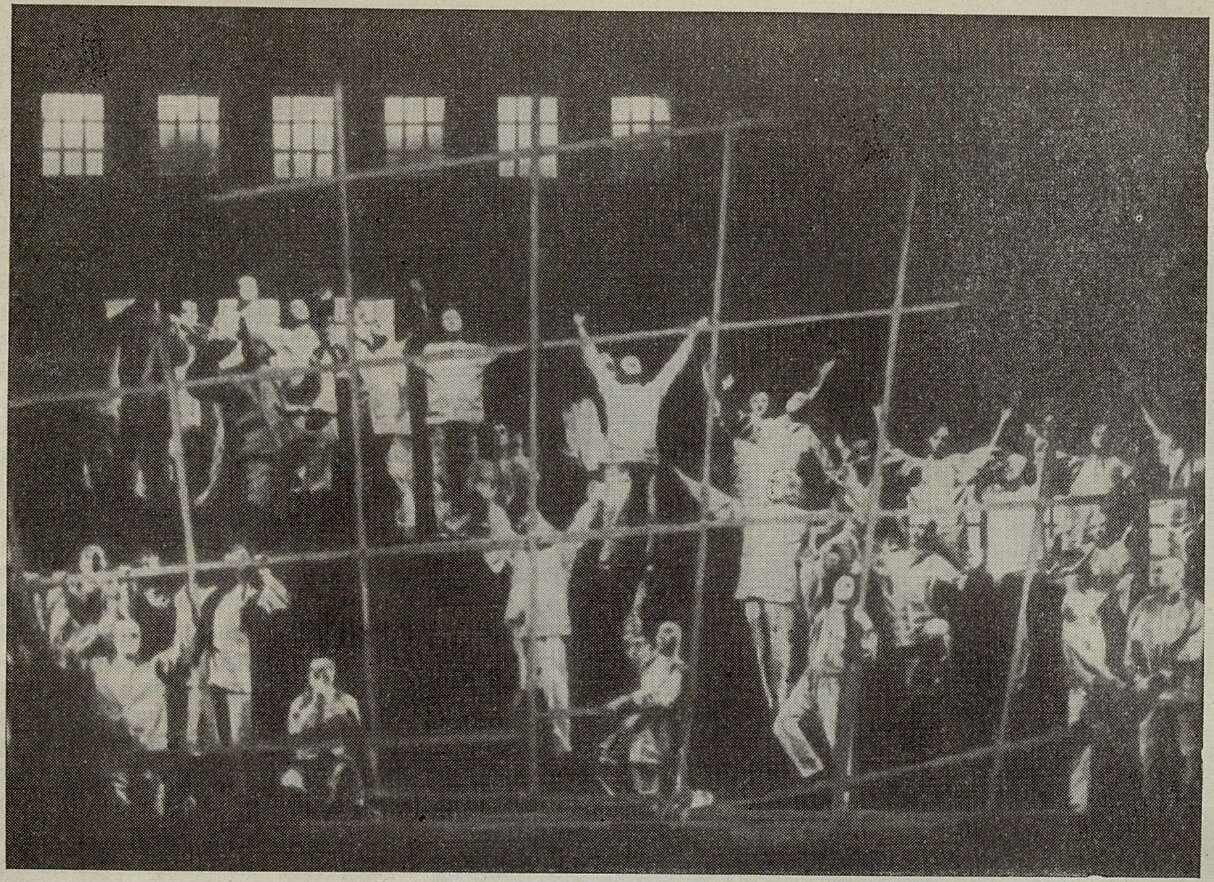

Заключительная сцена оперы Яначека «Из мертвого дома».

Постановка Государственного брненского театра, 1937

с другим произведением Чайковского — «Пиковой дамой», которую Яначек основательно изучил и огромное влияние которой ощущается в «Судьбе» буквально на каждом шагу {заметим, кстати, что автором сценария оперы был сам Яначек).

Вопреки обычным светлым итогам, финальным катарзисам, которые встречаются почти во всех зрелых операх Яначека, «Судьба» — самое мрачное, безнадежное его произведение; над героями оперы висит дамоклов меч роковой обреченности. Помимо тяжелых обстоятельств жизни композитора в этот период, как мне кажется, здесь сыграло роль влияние «Пиковой дамы» — в какой-то мере тоже трагедии рока.

Как в «Пиковой даме», так и в «Судьбе» герой оперы — слабый, метущийся, запутавшийся человек. Как в «Пиковой даме», так и в «Судьбе» основным носителем контрдействия является образ зловещей старухи, в которой воплощена роковая разрушительная сила, губящая сначала героиню оперы, а затем ее героя. У Яначека это — пани Валкова, мать Милы. Подобно Герману в «Пиковой даме», в финальной сцене «Судьбы» Живный близок к безумию.

Есть и композиционные совпадения в драматургии обеих опер. «Пиковая дама» начинается жанровой сценой в Летнем саду. При этом Чайковский делит хор на мелкие характеристические группки, каждая из которых обладает своей индивидуальной вокальной партией, своим особым текстом, своей линией сценического поведения. Это — нянюшки с детьми, кормилицы, гувернантки, мальчики, играющие в солдатиков. Кроме того, есть общий хор гуляющих «Наконец-то бог послал нам солнечный денек» и есть отдельные фигуры второстепенных персонажей, разговоры которых предваряют появление главных героев драмы.

То же мы видим в первом действии «Судьбы» (курортный парк в Лугачовицах): общий хор гуляющих «О солнышко!», хор учительниц, хор девиц и студентов. И жанровый номер в этой хоровой сцене удентичен — у Чайковского песня-марш, с которой удаляются мальчики-солдатики, у Яначека — песня-марш, с которой молодежь уходит на экскурсию. Даже педантичная учительница панна Стухла имеет свой прообраз в «Пиковой даме» — гувернантку Лизы.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Партии дали мы слово 7

- С «Интернационалом» 9

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры 15

- Торжество жизнелюбия 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 40

- Революционно-романтическая опера 48

- Поиски продолжаются 52

- Счастливого пути, Баранкин! 58

- После долгого забвения 61

- Из автобиографии 67

- Большое сердце художника 76

- Первая валторна Ленинграда 85

- В классе рояля 88

- Тосканини в студии грамзаписи 91

- Из дневника пленума 95

- Беречь культуру народного пения 102

- Алябьев и башкирская народная музыка 105

- Письма к П. И. Чайковскому 116

- Песни Палеха 123

- Белорусская музыка сегодня 130

- Молдавский юбилейный 133

- Яначек и русская музыка 136

- Друзьям 143

- От друга 146

- Дирижер и опера 147

- Журнал, авторы, читатели 149

- Хроника 152