Как известно, после жанровой интродукции в начале «Пиковой дамы» идет речитативная сцена: в саду гуляют светские молодые люди — Сурин, Чекалинский, затем к ним присоединяется Томский; они говорят об общем знакомом Германе, отмечают его странный характер и страсть к картам. Затем под романтически взволнованную музыку появляется сам Герман. В начале «Судьбы», после жанровой интродукции, выходят доктор Суда, художник Льготский и Мила, затем к ним присоединяется Конечный. Разговор идет о композиторе Живном, о причудах его характера, об опере, которую он сочиняет, и т. д. Затем под патетическую, романтически взволнованную музыку появляется сам Живный.

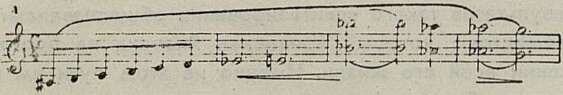

Сама оркестровая тема этого эпизода интонационно чрезвычайно близка лирическим мелодиям Чайковского с их напряженно «взлетающими» звеньями секвенций. Сравните эту тему с мелодией арии Лизы «Откуда эти слезы»:

Нотный пример

В целом, мне кажется, что «Судьба» как произведение кризисное, созданное на перепутье (сразу же вслед за «Ее падчерицей», где композитор, так сказать, «выложил» всего себя), отражает какую-то растерянность Яначека, глубоко травмированного непониманием окружающих, грубым отказом в постановке «Ее падчерицы» и тяжелыми событиями его личной жизни в этот период (смерть дочери Ольги).

Последний этап во взаимоотношениях Леоша Яначека с русской культурой начинается с конца первого десятилетия нашего века. В этот период вопросы о том, что знал и чего не знал Яначек в русской литературной и музыкальной классике XIX века, снимаются полностью.

Все оперы, начиная с «Путешествий пана Броучека» (1908–1917), созданы, когда Яначек знал и творчески осмыслил и Чайковского, и Мусоргского, и Бородина, и Римского-Корсакова, и Льва Толстого, и Пушкина, и Гоголя, и Достоевского, и Осторовското, и Гончарова, и многое другое. Наступает период углубленного изучения Яначеком русской культуры и осознания своей близости к ней. Теперь уже он творчески обращается к большой русской литературе в таких сочинениях, как квартет «Крейцерова соната», виолончельная «Сказка» (по «Сказке о царе Берендее» В. Жуковского), симфоническая рапсодия «Тарас Бульба», оперы «Катя Кабанова», «Из мертвого дома», эскизы незавершенных опер «Анна Каренина» и «Живой труп».

Причину, почему не была закончена опера «Анна Каренина», следует искать, по-видимому, в интонационной природе творческого процесса Яначека. Он пытался сочинять музыку на русский текст, а русский язык все же был знаком ему еще по-книжному, он не был для композитора гибкой, живой, звучащей интонационной стихией, как родной чешский, как его лашско-моравские ветви. Вероятно, именно отсутствие слухового опыта в общении с живым русским языком и стало непреодолимым тормозом при сочинении этой оперы. Не случайно «Катю Кабанову» Яначек писал уже по хорошему чешскому переводу Винценца Червинки, а «Записки из мертвого дома» Достоевского также предварительно переводил, а затем уже «омузыкаливал».

Среди опер зрелого периода особое место занимает «Катя Кабанова» (1919–1921) — лиричнейшее сочинение Яначека, подлинная «песня сердца». По-своему она продолжает тему «Ее падчерицы», повествуя о трагической женской судьбе. Вместе с тем, она, как мне кажется, развивает и лирико-психологическую линию в творчестве Яначека, близкую традиции Чайковского, но уже не копируя его приемы, как в опере «Судьба», а преобразовывая традицию по-яначековски, превращая ее в плодотворный драматургический импульс.

Проблема «Яначек и русская музыка» чаще всего рассматривается в двух аспектах: использование (или стилизация) русской народной песни и параллели с Мусоргским. От увлечения Яначека Чайковским обычно отмахиваются как от причуды, как от непонятной странности моравского мастера. Я же думаю, что отношение Яначека к Чайковскому продиктовано внутренним духовным родством этих двух славянских композиторов, и «Катя Кабанова» — одно из доказательств этого родства.

Академик Б. Асафьев, очень глубоко и тонко анализировавший музыку Чайковского, характеризует его как «драматурга эмоциональности», отмечая, что его мелодии, всегда взволнованные, драматически напряженные, рождаются из «внутренне-причинной непрерывной текучести поихолопической драмы». А разве «непрерывная текучесть психологической драмы» не есть свойство, присущее и оперной музыке Яначека — в первую очередь «Кате Кабановой»? «Это свойство... — как пишет далее Асафьев, — делает оперную драматургию Чайковского предшественницей лирической драматургии Чехова и режиссерских психореалистических установок Станиславского»...1 Видимо, именно эта напряженность внутреннего душевного драматизма в оперной музыке Чайковского так влекла Яначека, ибо была ему органи-

_________

1 Академик Б. В. Асафьев. Избранные труды, т. II. М., изд-во АН СССР, 1954, стр. 61.

чески близка. И поэтому о «русизмах» в «Кате Кабановой» следует говорить, мне кажется, не только в связи с отличной стилизацией русских песен в обоих дуэтах Варвары и Кудряша, но и там, где «поет сама душа» главной героини оперы. Потому что поет эта душа по-славянски и с огромным внутренним «эмоциональным накалом».

Ограничусь одним сравнением: вторая ария Лизы из «Пиковой дамы» и эпизод появления Кати Кабановой. Интонационное родство обеих тем здесь принципиально иное, чем приведенный выше пример из «Судьбы». Здесь следовало бы говорить о близости и родстве национальных истоков, о родстве психическом, которое проявляется в каждом случае в ярко индивидуальных образах:

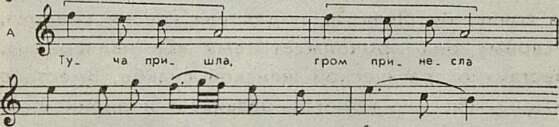

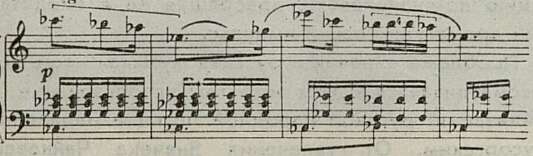

Нотный пример

Нотный пример

Именно во внутреннем родстве музыкальных образов «русских опер» Яначека с общеславянскими источниками, родстве, в котором проявилась общая генетическая и эмоционально-психическая природа русского и моравского фольклора, и заключается секрет «русского звучания» некоторых эпизодов «Кати Кабановой» или «Из мертвого дома». Не музыка как таковая здесь играет роль, а музыка как выявление более глубокого психического родства1.

Вместе с тем есть моменты, в которых иногда неверно видят «русизмы». Такова песня Кудряше из сцены в овраге.

Яначек вовсе не стремился в ней к особо точному воспроизведению русского песенного образа Используя уменьшенный лад, интонации искусственного «фантастического» лада, получившего название «гаммы Римского-Корсакова»1, он, возможно, ориентировался и на некоторые польские интонации, либо на фольклор южных славян2; русский текст Островского («Как донской-то казак, казак вел коня поить») он заменил в «песне Кудряша» другим, взятым из украинского варианта известной песни «Во саду ли, в огороде» (сборник Ив. Прача, изд-во Суворина, СПб., № 56). С точки зрения этнографической точности все это создает изрядную путаницу, которую можно свести воедино, лишь вспомнив о неоднократно высказывавшейся Яначеком мысли, что будущее принадлежит общеславянскому музыкальному искусству. Таким образом, в «песне Кудряша» мы видим один из практических результатов такого «синтезирования общеславянских элементов», который привлекал Яначека на протяжении всей его жизни. Именно на этом пути им и создана была эта ярко оригинальная и по-своему очень колоритная песня, носящая на себе несомненный отпечаток его индивидуальной манеры.

Видимо, вообще нужно глубже разобраться в идейно-эстетических связях Яначека с русской культурой, а не ограничиваться поисками отдельных «русизмов» в его мелодиях и «речевых полевках». Ведь большинство из них на деле объясняется лишь общностью ладово-интонационных принципов славянского (в частности, моравского и русского) музыкального мышления, то есть опять-таки восходит к огромным глубинам родства наших народных культур. А именно в зримом, действенном воплощении этого родства в совершенных образах искусства и заключается та великая лепта, которую внес Яначек в укрепление подлинного братства наших народов, их взаимопонимания и дружбы.

_________

1 В этом смысле абсолютно прав Ян Рацек, когда пишет: «В своих произведениях он (Яначек. — Л. П.) приходит к такому тесному взаимопроникновению фольклорных и собственных элементов, что часто трудно различить, где — бесспорные «русизмы», а где — собственное сочинение» (цит. книга, стр. 192).

1 Обратим внимание на прямое интонационное совпадение «песни Кудряша» с фразой-лейтмотивом чудища — Морского царя (из «Садко»).

2 В отдельных случаях Яначек конструировал и свои новые лады из различных сочетаний тетрахордальных структур (см.: Josef Stanislav. Přispěvek k diskusi о janáčkově cestě k slovanskosti hudby. В сб. ”Leoš Janáček. Sbornlk stati a studii”. Praha, 1959).

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Партии дали мы слово 7

- С «Интернационалом» 9

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры 15

- Торжество жизнелюбия 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 40

- Революционно-романтическая опера 48

- Поиски продолжаются 52

- Счастливого пути, Баранкин! 58

- После долгого забвения 61

- Из автобиографии 67

- Большое сердце художника 76

- Первая валторна Ленинграда 85

- В классе рояля 88

- Тосканини в студии грамзаписи 91

- Из дневника пленума 95

- Беречь культуру народного пения 102

- Алябьев и башкирская народная музыка 105

- Письма к П. И. Чайковскому 116

- Песни Палеха 123

- Белорусская музыка сегодня 130

- Молдавский юбилейный 133

- Яначек и русская музыка 136

- Друзьям 143

- От друга 146

- Дирижер и опера 147

- Журнал, авторы, читатели 149

- Хроника 152