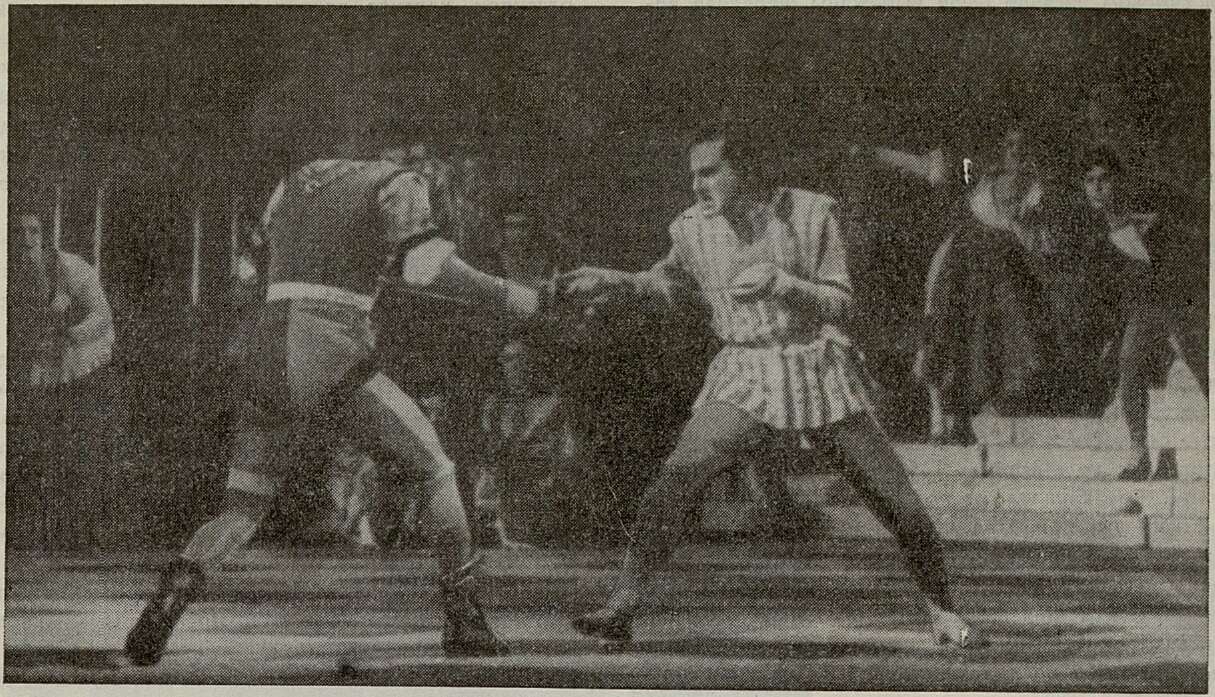

«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева

факелом в руке в финальной сцене, в которую Габович вкладывал целую гамму переживаний — стремление к любимой, страх, надежду, веру во всевышнего. Здесь артист достигал такой силы воздействия, что в момент его броска к усыпальнице зрители готовы были устремиться за ним.

Последний дуэт (пятый в спектакле), освещенный все тем же чувством любви, не «звучал» у Габовича как трагическое высказывание. Он вкладывал в него всю неистраченную еще нежность к любимой. Ромео нес Джульетту как тончайший хрусталь, способный, казалось, зазвенеть от малейшего прикосновения. Предельно выразительным жестом, не сводя глаз с Джульетты, подносил он к губам пузырек с ядом.

Философский оптимизм Шекспира был близок Габовичу. И даже в момент гибели героя артист не подчеркивал безысходности, а скорее верил в то, что смертью утверждает мораль будущего, новое понимание, новое постижение торжествующей любви. И трагедия Шекспира звучала оптимистично, светло в трактовке Габовича — актера-мыслителя, актера-философа, человека незаурядного интеллекта. Больше всего в шекспировских героях ценил Габович напряженную, ищущую мысль, работу разума, интеллекта. Таким был и сам Михаил Габович.

Если Габович сумел в танце приблизить, сделать понятными нашим современникам чувства и мысли героя Шекспира, принадлежащего, по меткому выражению Бена Джонсона, «не одному веку, а всем временам», то сколь же широко развернулось его дарование в трактовке образа предводителя восставшего народа, китайского революционера Ма Личена!

Здесь Габович выступал не только как исполнитель, но и как создатель этой роли. Он был одним из инициаторов появления в спектакле образа народного вожака.

Габович не только по своим актерским и внешним данным очень подходил к этой партии, но и обладал качествами, присущими, увы, далеко еще не всем артистам балетного театра — высокой гражданской и политической сознательностью. Он был одним из активных воспитателей молодежи Большого театра, практически проводящих партийную программу в жизнь. И в образе Ма Ли-чена ему удалось воплотить на сцене тот идеал, к которому он стремился в жизни.

...Идет разгрузка корабля. Под непосильной ношей падает кули. Полицейские избивают его. Но Ма Ли-чен, расшвыряв полицейских, освобождает бедняка из-под придавившего его груза. От резкого движения ящик раскалывается. В нем оружие. Ма Ли-чен обращается к кули с призывом прекратить работу.

В этой короткой сцене пролога Ма Ли-чен — Габович сразу привлекает внимание. Во всей его фигуре, в сжатых кулаках, сильном, мужественном ли-

це, суровом взгляде были выражены железная воля, непреклонность и безграничная вера в силы народа.

Для раскрытия характера героя очень важной была сцена из второго акта — встреча с испуганной, растерянной Тао Хоа. Ма Ли-чен тепло успокаивал ее, и в этой теплоте было много ласки, заботы, доброты. Это сразу уводило героя Габовича от плакатного характера. В созданном им многогранном образе сочетались сила вождя, ум руководителя и сердце друга.

Революционным монологом «звучал» у Габовича сольный танец Ма Ли-чена в третьем акте. Если в первой его части Габович издевался над Боссом, средствами бичующей сатиры раскрывал хищническую сущность всех боссов земли, торгашей и угнетателей, то во второй — Габович становился трибуном. Все больше распрямлялась фигура, волевой жест рук призывал народ к восстанию. Это был тот сравнительно редкий случай, когда на балетной сцене образно и ясно с помощью танца выражалась точная, конкретная мысль — что и как надо сделать, чтобы сбросить ярмо угнетения. В образной пластике Габовича, в ее революционной романтике, сильном и убеждающем жесте, точных движениях концентрировалась главная идея балета — вера в силы народа, вера в победу.

*

Габовича считают лучшим в Большом театре исполнителем партии Альберта в балете «Жизель». Почти двадцать лет прошло со дня последнего выступления артиста в этой роли, но время не изгладило из памяти созданный им образ. И достаточно только завести разговор с любым артистом, видевшим его хоть однажды, как все начинают примерно так: в горделивой осанке, в немногословии Альберта — Габовича было какое-то особое величие, особая красота и обаяние. Но, поменяв наряд графа на скромный костюм крестьянина, он как бы снимал с себя знатность происхождения и, не теряя элегантности, превращался в непосредственного юношу. Для Альберта — Габовича существовала только любовь к Жизели. Он был опьянен ею. Даже неожиданное появление его невесты и Герцога не в силах было отрезвить Альберта. Машинально отвечал он на все вопросы, машинально вел Батильду, привычно склоняясь в поцелуе к ее руке. А когда разражалась трагедия и теряющая сознание Жизель, внезапно остановившись перед Альбертом, всматривалась в его лицо, бережно прикасалась ладонями к его щекам, он вдруг как бы просыпался от глубокого сна. Отвлеченный Герцогом и Батильдой, он не замечал, когда Жизель, задев ногой шпагу, поднимала ее с полу за острие и начинала опасную игру. Лишь с того момента, когда девушка, теряя рассудок, чертила вокруг себя острием страшные круги, Альберт — Габович, как загипнотизированный, неотступно следил за каждым ее движением. И когда Жизель погибала, весь облик Габовича олицетворял гнев; отчаяние перерастало в жажду отмщения — выхватив шпагу, он бросался на Лесничего. А потом, прижимая к себе мертвую Жизель, плакал трудными, мужскими слезами. В них была та огромная любовь к хрупкой деревенской девочке, которая озаряла Альберта. В них был вопль души человека, у которого отняли не только самое высокое его чувство, а жизнь.

...Потрясенный горем утраты, сразу повзрослевший, в глубоком раздумье медленно двигался он к могиле Жизели. И уже в самой поступи была ощутима тоска Альберта. Когда он опускался на колени, на скорбном лице его можно было прочесть, как много значила для него Жизель, как освещала она его радостью. Ощущалась какая-то ужасная пустота, образовавшаяся вокруг него.

Появление призрака Жизели естественно рождало танец, которым Габович рассказывал о любви, нежности, благоговении и страсти.

Альберт — Габович — высочайший лирик, высочайший романтик.

*

В «Медном всаднике» Евгений Габовича не просто маленький человек, а страдающий, борющийся, протестующий герой. Внутренний мир его Евгения красив и богат. Но жестокостью жизненных обстоятельств дар Евгения, как и многих ему подобных, был загублен. В трагедии Евгения Габович искал параллели с пушкинской судьбой.

Лишь любовь — нежная, неистощимая любовь к единственной избраннице его сердца Параше — ограждает Евгения от суровых ударов жизни. И даже когда герой теряет рассудок, Габович заставляет зрителей верить в исцеляющую силу любви.

Габович все время ощущал в Евгении огромную потенциальную энергию. Он был способен на протест, и, когда он замахивался кулаком на громаду Медного всадника, мы верили, что это не жест человека, потерявшего рассудок, Евгений осмеливался грозить божеству, требуя от него ответа за совершенные преступления, требуя справедливости, говоря с ним, как с равным. И когда Всадник вдруг качнулся, зрители поняли, что Евгений — Габович обращается в бегство не от страха перед ним, а скорее бежит от самого себя, от собственных мыслей.

В сцене сумасшествия Габович стремился не подчеркивать в облике своего героя патологии. Наоборот, он был еще более прекрасен. В мимике его лица, в движениях сквозила какая-то просветленность.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Партии дали мы слово 7

- С «Интернационалом» 9

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры 15

- Торжество жизнелюбия 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 40

- Революционно-романтическая опера 48

- Поиски продолжаются 52

- Счастливого пути, Баранкин! 58

- После долгого забвения 61

- Из автобиографии 67

- Большое сердце художника 76

- Первая валторна Ленинграда 85

- В классе рояля 88

- Тосканини в студии грамзаписи 91

- Из дневника пленума 95

- Беречь культуру народного пения 102

- Алябьев и башкирская народная музыка 105

- Письма к П. И. Чайковскому 116

- Песни Палеха 123

- Белорусская музыка сегодня 130

- Молдавский юбилейный 133

- Яначек и русская музыка 136

- Друзьям 143

- От друга 146

- Дирижер и опера 147

- Журнал, авторы, читатели 149

- Хроника 152