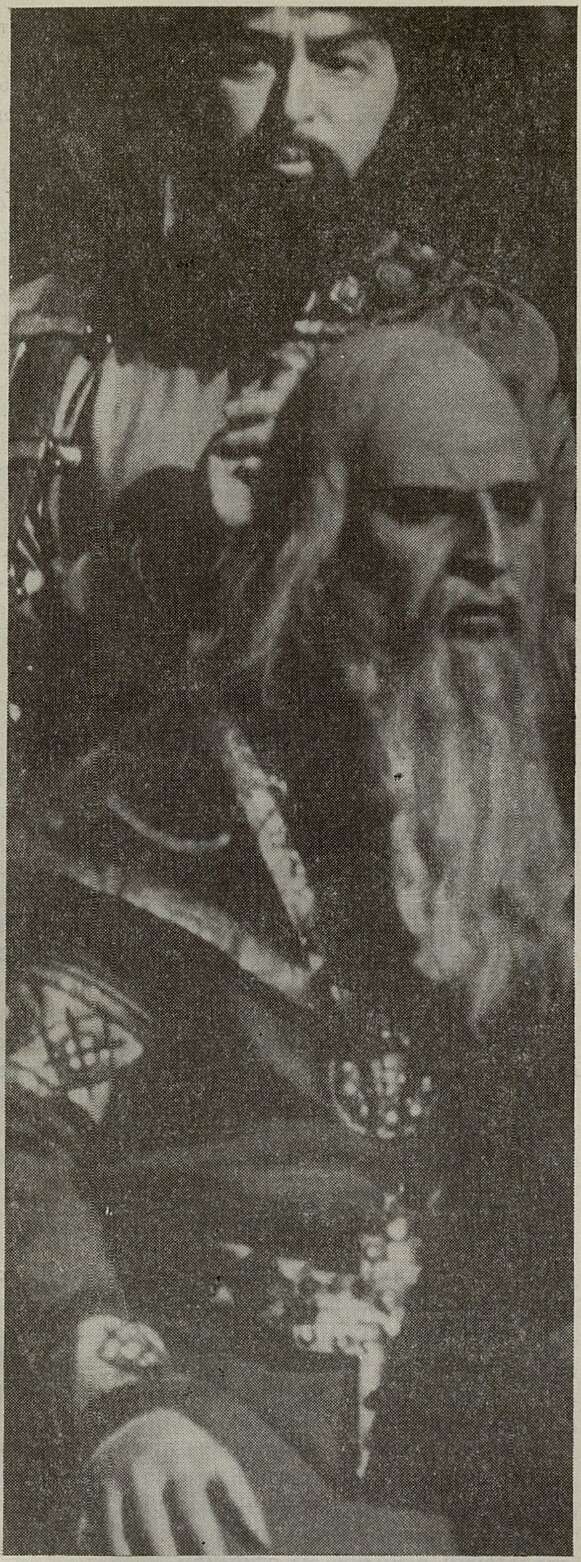

Князь Юрий Всеволодович — А. Ведерников

са с его шорохами и звуками уходящего дня, с шелестом листьев, голосами птиц звучит как мудрый, сдержанный и вместе с тем величественный гимн природе — источнику вечного обновления жизни. Невольно вспоминается как, пожалуй, более верное решение второй занавес в постановке «Китежа» в Большом театре в 1935 году, на котором нас встречала непроходимая чаща керженских лесов; как бы из глубины веков перед зрителями постепенно возникала старинная русская народная легенда о граде Китеже.

В сцене исчезновения Китежа, проникнутой чувствами патриотизма, национального самосознания и гнева народа, авторы спектакля, войдя в противоречие с замыслом композитора, также подчеркивают религиозную сторону. Вновь появляется церковь (ее нет у Римского-Корсакова), в которую входят все женщины. Благодаря совершенной технике театра и искусству художника открывается монументальный интерьер Успенского собора (превосходно выполненный в живописном отношении), в котором китежане как бы опускаются в воду, освещенные свечами и паникадилом. Способствует ли это внешне эффектное сценическое решение верному идейному раскрытию произведения и его современному прочтению? Думаем, что нет. А ведь Римский-Корсаков в этой сцене в противовес легенде, где в большей степени подчеркивается жертвенность и духовное спасение жителей в исчезнувшем Китеже, акцентирует готовность народа с оружием в руках, с верой в правоту своего дела отстоять свою независимость. Не случайно в ремарке в начале картины «Китеж Великий» сказано: «... весь народ от старого до малого с оружием в руках собрался за оградой Успенского собора».

Нам могут возразить: женский хор перед исчезновением Китежа поет: «...идемте, сестры, в храм соборный, да в господнем доме мук венец приемлем». Да, это так. Но Римский-Корсаков даже в то время эти слова оставлял как высказанную мысль, которая не имеет у него своей реализации и воспринимается аллегорически. Чем же была вызвана необходимость в наше время все это «реализовать»? Не дань ли это внешней театральности?

Видимо, из этих же соображений авторы спектакля в целом избрали не тот вариант исчезновения Китежа, который был предпочтен композитором. В легенде о Китеже существуют несколько вариантов «сокрытия града». По первому — он исчезает под землей, по второму — опускается под воду и по третьему — становится невидимым, но отражается в озере Светлый яр. Римский-Корсаков остановился на последнем. Эта версия, видимо, привлекла к себе композитора тем, что она дальше всего от «божественного чуда» и скорее является аллегориче-

ским выражением несгибаемости духа китежан, как бы приводящих в движение своей мужественной единой волей стихийные силы природы, которые скрывают Китеж, окутав его густым непроглядным туманом. Да и Феврония в последней фразе, перед захватом ее татарами, взывает к этому: «Боже, сотвори невидим Китеж град, а и праведных живущих в граде том». Кроме того, этот вариант исчезновения Китежа имеет и сюжетное значение: именно при виде отражения в озере невидимого, несуществующего для татар порода на них нападает безотчетный страх, и они разбегаются. По поводу финала этой картины в партитуре есть совершенно определенная ремарка: «Светлый с золотистым блеском туман тихо сходит с темного неба — сначала прозрачен, потом гуще и гуще». И далее: «Все заволакивается золотистым туманом». Из этого ясно, что композитор музыкально-драматургически решал именно этот финал картины.

Таким образом, постановщики спектакля здесь вступают в противоречие с автором. Кроме того, в решении избранного ими финала третьего действия, на наш взгляд, не сходятся концы с концами, что приводит к логическому противоречию: Китеж опустился в озеро, а затем он отражается в нем (естественно, в «перевернутом» виде) как бы стоящий на берегу (?) Мы не склонны здесь принять упрек в отсутствии фантазии, так как полагаем, что фантазия, как и мечта, должна иметь свой естественный ход событий и свою логику развития.

В последней картине церковь также занимает значительное место. В центре — Успенский собор, хотя по ремарке авторов он расположен у Западных ворот. Княжьи хоромы вообще отсутствуют, и князь Юрий появляется как патриарх из церкви. Нам могут сказать, что все это частности. Но отдельные штрихи и «мазки» на картине порой в значительной степени изменяют изображение.

Все вышесказанное продиктовано не боязнью того, что, как говорил А. Луначарский в уже цитированной выше статье: «...всякие богомольные старушки или уязвленные действительностью мнимые интеллигенты могут чуть ли не молиться в театре, когда идет "Китеж"». Мы глубоко убеждены, что мировоззрение нашего зрителя не поколеблется от лишней церкви, написанной даже искусно на холсте театра. Но нам хотелось бы, чтобы театр, давая жизнь выдающемуся произведению русского искусства, раскрывал его зрителю с максимальной полнотой, во всей его глубине и в верном реалистическом звучании.

*

За последние годы в печати высказывалось немало мыслей по принципиальным вопросам постановки оперы. Нам казалось бы правильным наряду с теоретическим решением этих вопросов обсуждать их непосредственно на основе творческой практики оперных театров, то есть в связи с постановкой тех или иных спектаклей. В этом плане нам хотелось бы высказать несколько соображений.

Автору данной статьи пришлось слышать, как однажды на репетиции «Снегурочки» Римского-Корсакова в Государственной оперно-драматической студии им. К. С. Станиславского в 1937 году И. Москвин, работавший над постановкой этой оперы, сказал: «В опере не всегда удается сделать то, что нужно по логике. Зачастую в музыке написано совсем как-то не так, как должно быть в жизни. Вот у Островского в этой сцене с Бобылем все сделана замечательно, но старик Корсаков этой своей плясовой музыкой нам мешает и в других местах мешает». К. Станиславский, присутствовавший на занятиях, возразил ему: «Условимся раз и навсегда, что об Островском мы должны забыть. У нас есть новая «Снегурочка» — «Снегурочка» Римского-Корсакова, и мы должны разгадать ту логику, которая заключена в его музыке». На одной из репетиций Станиславский говорил: «Задачей оперного режиссера и актера является услышать в звуковой картине заключающееся в музыке действие и превратить эту звуковую картину в драматическую»1.

Эти высказывания великого русского режиссера, отдавшего много лет своей творческой деятельности оперному театру, еще раз подтверждают, что музыка в опере наряду с либретто есть та основа, которая определяет как драматургию спектакля в целом, так и его зрительное решение (постановка, декорации, костюмы), характеры и взаимоотношения действующих лиц, их мысли, чувства, внутреннее состояние, действие и т. д. Музыка в оперном спектакле является основополагающим началом, а не сопровождением, иллюстрацией (к сожалению, приходится вновь напоминать об этом). Таким образом, все составные части оперного спектакля должны максимально способствовать раскрытию замысла композитора и музыки в целом.

Посмотрев с этих позиций на новую постановку «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии», театру можно сделать упрек. Выше уже говорилось о необоснованности сюжета второго занавеса, окладов и триптихов, которыми обрамляются первое действие и другие картины спектакля. Но кроме этого, в спектакле вообще чрезвычайно большое количество «перемен», дополнений, которые не только не предусмотрены автором, не диктуются оперной драматургией произведения и не способствуют более полному раскрытию музыки, но просто отвлекают слушателя от музыки, мешая сосредоточить внимание на основном.

_________

1 Цитируется по материалам архива МХАТа.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- Партии дали мы слово 7

- С «Интернационалом» 9

- Томас Манн о кризисе буржуазной культуры 15

- Торжество жизнелюбия 39

- Семь вечеров — семь спектаклей 40

- Революционно-романтическая опера 48

- Поиски продолжаются 52

- Счастливого пути, Баранкин! 58

- После долгого забвения 61

- Из автобиографии 67

- Большое сердце художника 76

- Первая валторна Ленинграда 85

- В классе рояля 88

- Тосканини в студии грамзаписи 91

- Из дневника пленума 95

- Беречь культуру народного пения 102

- Алябьев и башкирская народная музыка 105

- Письма к П. И. Чайковскому 116

- Песни Палеха 123

- Белорусская музыка сегодня 130

- Молдавский юбилейный 133

- Яначек и русская музыка 136

- Друзьям 143

- От друга 146

- Дирижер и опера 147

- Журнал, авторы, читатели 149

- Хроника 152