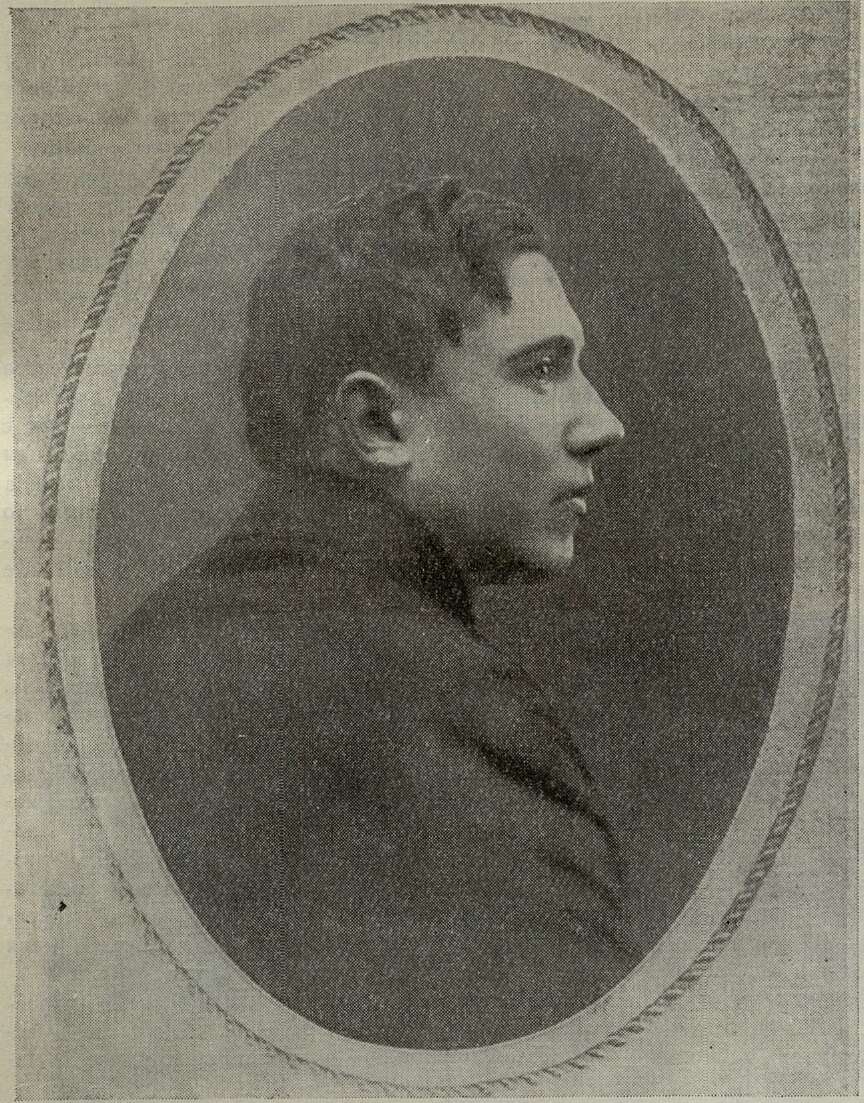

Фото 1921 года

Для того чтобы спектакль был отлично слажен, без чего ни один из дирижеров не стал бы за пульт, необходимо было выработать общий и точно зафиксированный исполнительский план. Оба дирижера, разумеется, сделали это.

На спевки и оркестровые репетиции Голованов и Коутс являлись вместе. Репетировали они по очереди: один стоял за пультом, другой слушал из зала. Споров между ними не было, и работа шла гладко, без каких-либо помех. Если у одного возникали какие-нибудь предложения, то обычно они тут же принимались другим без возражений.

Наступило время прогонов и генеральных репетиций. Каждый из дирижеров проводил оперу целиком. И оказалось, что мы слышим два различных произведения. Внешняя форма спектакля, темповые соотношения и динамические оттенки были совершенно одинаковы, оба дирижера выдерживали их абсолютно точно, словно подчеркивали этим взаимное уважение, певцы полностью выполняли все зафиксированные обоими руководителями оттенки исполнения, а спектакли звучали по-разному.

Коутса увлекало многокрасочное богатство партитуры. Ее колористические возможности он выявлял с блеском, чему не мало способствовала отличная, внешне эффектная дирижерская техника. Самые разнообразные жесты нескончаемым потоком сменяли друг друга, как бы вызывая к жизни и подчеркивая красоту и изысканность звучания оркестра, создавая переливающуюся всеми красками звуковую феерию. Коутс дирижировал волшебной оперой-фантазией.

Голованов — сказочно-сатирической оперой. Подчеркнув оркестровые акценты, сняв певучесть с сопровождения партии царя Додона, как-то по-особенному круто и неожиданно сдвигая и ломая темпы, он добился образа угловатой и тупой, своевольной и ленивой атмосферы Додонова царства. Благодаря этому контраст в звучании мира реальных персонажей, данных автором почти в гротесковом плане, и мира фантазии выявился очень ярко. В царстве Додона красота звучания оркестра была как бы заслонена резким подчеркиванием характерного начала. В конечном счете прелесть фантастических сцен от этого выиграла, как и контрастность соотношения двух противодействующих сил.

Тем более, что в сказочном мире Шемаханской царицы Голованов, не снимая красоты звучания, подчеркивал энергию и внутреннюю силу. Образ

царицы приобретал новые черты: сквозь обольстительные чары просвечивали ум, целеустремленность, воля...

Было очень интересно слышать эти два различных толкования, возникающих только от силы воздействия на исполнителей дирижерской индивидуальности. Надо отдать должное и исполнителям, в первую очередь коллективу оркестра, которые с такой поразительной гибкостью и точностью следовали за всеми тонкостями дирижерской интерпретации, что каждый раз казалось, будто слышишь другой оркестр и других исполнителей.

Хотелось бы сказать и о работе Голованова с певцами. В этой области Николай Семенович проявлял себя столь же интересно. Обладая глубоким знанием природы и технологии пения, он не ограничивался общими указаниями о характере и смысле той или иной фразы. Он стремился к точной фиксации формы как со стороны динамики, так и со стороны эмоциональной окраски звука. В рабочих клавирах произведений, которыми он дирижировал, осталось большое количество ценнейших пометок, часто по-новому раскрывающих музыкальный образ. Кстати сказать, Голованов всегда учитывал в них и исполнительские традиции выдающихся дирижеров и певцов прошлого. Все это помогало работавшим с ним артистам создавать законченные вокальные образы.

Мне кажется, что эти пометки и сегодня представляют огромный интерес. Жаль, что они до сих пор не привлекли внимания молодежи театра, которой могли бы послужить уникальным пособием певческого мастерства.

Вообще воспитанию молодых певцов Николай Семенович всегда уделял много времени и внимания, обеспечивая тем самым надежное будущее театра. Он считал, что вокальные кадры должны в основном воспитываться внутри театра, используя всю его огромную музыкальную культуру.

С этой целью еще в 30-х годах он организовал студию, а в 50-х явился инициатором и организатором стажерской группы Большого театра, через которую прошли почти все сегодня ведущие его исполнители.

В заключение не могу не упомянуть об одной характерной черте человеческого и художественного облика Голованова. Относясь ко всем с предельной требовательностью, он более всего был требователен к самому себе. Являясь в театр за тридцать — сорок минут до начала репетиции, всегда безупречно подготовленный, он работал с полной отдачей сил. И так каждый день... Никогда, ни одного раза он не «пожалел» себя и не ослабил, хотя бы на мгновение, ту могучую силу воли и то колоссальное эмоциональное наполнение, которым было проникнуто его исполнение, его восприятие жизни и искусства...

М. Максакова

На сцене и эстраде

В уютном зале бывшего филиала Большого театра шла репетиция «Царской невесты». За дирижерским пультом стоял плотный, коренастый человек с энергичным и, как мне тогда показалось, сердитым лицом. Я с каким-то внутренним страхом следила за его движениями — то размашисто-широкими, то едва заметными, скупыми и легкими, ловила недовольное похмыкивание и резкие фразы, брошенные в адрес очередного «неудачника»...

Такой была моя первая встреча с Николаем Семеновичем Головановым. Сравнительно немногим пришлось выступать в руководимых им спектаклях. По существу он не признавал дублирующих составов, и в случае болезни кого-нибудь из исполнителей спектакль обычно отменялся. А состав у Голованова бывал блестящим. В «Царской невесте», например, пели А. Нежданова и Е. Степанова (Марфа), Н. Обухова (Любаша), Л. Савранский (Грязной), С. Остроумов (Бомелий). Можно себе представить, с каким страхом встретила я, тогда еще совсем молодая певица, известие о включении меня в число участников «Царской невесты».

С этой встречи, о которой мне довелось уже рассказывать на страницах журнала «Советская музыка» 1, началась наша многолетняя дружба с Николаем Семеновичем.

От него исходила поистине магическая сила. Одного его присутствия иногда было достаточно, чтобы по-новому ощутить музыку, понять какие-то скрытые прежде нюансы. Когда же Голованов стоял за пультом, его рука с предельной точностью формировала звук, не позволяла ему «расползаться». Руку дирижера я ощущала даже тогда, когда он просто сидел за пультом, слушая певца, как было, например, в песне Любаши из «Царской невесты». Николай Семенович просил петь ее очень спокойно, находясь посредине сцены. Я все время держала в поле зрения неподвижную фигуру Голованова, сложившего большие руки на груди. И уже сама поза Николая Семеновича, мягкое, задумчивое лицо создавали необходимое настроение, подсказывали ха-

_________

1 М. Максакова. Путь к искусству. «Советская музыка» № 5, 1962.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Звезда моя 5

- Новые образы, новые средства 7

- Песни для всех народов 15

- Друзьям однополчанам 19

- Возрожденная традиция 22

- Первая любовь 26

- «Зимний путь» Шуберта 30

- Улыбки Моцарта 37

- Рождение новой оперы 43

- Встречи с мастером 52

- Опыт дирижера 56

- На сцене и эстраде 58

- Прочтение «Хованщины» 65

- Учиться создавать образ 71

- Как порой учат 73

- Интервью с Тоти даль Монте 76

- Оркестры Урала и Сибири 80

- Поиски новых путей 84

- Певцы Севера 86

- «Летувы» 88

- Слушая органистов... 89

- Письма из городов: Симфонические премьеры. Камерные вечера Г. Рождественского 94

- Жанр обязывает 96

- Память о войне 105

- В Эвенкию за песнями 110

- Утверждение правды 114

- Неделя в Брненском театре 127

- У нас в гостях: Советский Союз в моем сердце 134

- Песня о всеобщей стачке 137

- Факты и выводы 139

- Теория в развитии 147

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151