прежнюю яркость, праздничную нарядность. Явственно ощущается стремление к ювелирной тщательности отделки и к экономии средств.

Смелое, творчески активное обращение композитора с народной песней, казалось бы, может вызвать отрицательную реакцию — беспокойство за судьбу пентатоники как существенного национального признака татарской музыки. Не явится ли ее растворение в хроматике растворением национального во всеобщем?

Но практика подсказывает другое.

Вслушиваясь в музыку «Симфонических песен», ни на мгновение не забываешь, что это — музыка со всеми признаками национальной образности. Она открывает какие-то новые грани и черты в народном искусстве. Скажем, не случаен тот факт, что все части цикла мажорны. Воспринимаешь это как своего рода «ладовую декларацию», как протест против широкого разлива минорности в татарской музыке.

Размышляя над прослушанным сочинением, приходишь еще к мысли, что национально характерное надо искать не только в пентатонике (к чему традиционно оно сводилось), да и вообще, видимо, не в ней, так как татарская песня сплошь и рядом вовсе не только пентатонична (например, знаменитая «Райхан», с ее полной семиступенной диатоникой).

Отметим, кроме того, и такие национальные признаки, как попевочную систему безводнотонного типа, характерную для произведений различных композиторов, кадансовые интонации. Но, может быть, самое существенное — общий характер музыки, то трудно выразимое словами, но ясно ощутимое слухом, реально существующее качество, которое делает творчество Скрябина — русским, Шимановского — польским, а Жиганова — татарским.

В ближайшее время в Татарии предполагается провести пленум Союза композиторов, посвященный взаимоотношению народной музыки с профессиональным искусством. «Симфонические песни» Жиганова дают прекрасный материал для интересной творческой дискуссии. Потому что это сочинение по своей художественной ориентации смотрит в будущее.

В самой своей сути оно обращено не только к татарскому слушателю, а адресовано всем любителям музыки безотносительно к их национальной принадлежности.

Поэтому «Симфонические песни» Жиганова — качественно новый этап в развитии татарского симфонизма.

«Песни моего народа», как гласит подзаголовок этого сочинения, становятся песнями для всех народов.

Г. Цыпин

Друзьям однополчанам

На титульном листе этой партитуры надпись: «Друзьям однополчанам» — славным советским летчикам, ветеранам Отечественной войны. В дни, когда наш народ торжественно отмечал годовщину разгрома фашистской Германии, Л. Афанасьеву, как и другим фронтовикам, было что вспомнить и заново пережить, чем поделиться с широкой аудиторией слушателей. Его симфония — рассказ взволнованный и глубоко правдивый о величии человеческого духа, о моральной силе народа, проявившейся в годину испытаний, о его светлом, добром и чистом облике. Таково вкратце образно-поэтическое содержание симфонии, таков ее идейный замысел.

Одна из наиболее привлекательных черт творчества Афанасьева — удивительная конкретность, правдивость и меткость поэтических характеристик. Здесь уместно вспомнить, что композитор уже давно завоевал уважение слушателей как автор пар титур к двенадцати фильмам, к нескольким театральным постановкам, ему принадлежит ряд песен («Переулок на Арбате», «Первая эскадрилья»...). Очевидно, сцена и экран, обращение к массовым жанрам выработали у него счастливое умение вызывать музыкой явные ассоциации с реальными событиями и образами. Перед мысленным взором слушателя симфонии словно бы предстают нежная белизна березовых рощ и бескрайняя ширь полей. Зловеще звучит кованая поступь врага, чудится лязг и скрежет гигантских стальных армад, вторгшихся на русскую землю. Воображение рисует и такую, к примеру, картину (реприза Moderato cantabile): одинокая могила героя, павшего в сражении, над которой медленно проплывают, скрываясь за горизонтом, боевые эскадрильи его товарищей. Звучавшая поначалу патетически-трагедийным маршем funebre (прощание с павшим другом) музыка постепенно истаивает, меркнут одна за другой оркестровые краски; словно бы опускаясь в безмолвие, глохнут голоса инструментов, растворяющиеся в протяжных, зыбких трелях. Велика сила эмоционального воздействия этого эпизода, бесспорно изобразительное мастерство композитора.

При всем различии образов и настроений, свойственном музыке Афанасьева, нетрудно обнаружить две основные «лейттемы», пронизывающие боль-

шинство его произведений. Одна из них, выписанная густо затемненными красками, тесно связана с войной (музыка к кинофильмам «Память сердца», «Самый медленный поезд»). Другая, проникнутая задушевностью и теплотой лирического тона, навеяна воспоминаниями о юности, безоблачными картинами мирных дней, созерцанием красоты родного пейзажа (кинофильмы «Когда деревья были большими», «Утренние поезда», многие песни и романсы). В симфонии, где подводится итог более чем десятилетним творческим исканиям композитора, обе «лейттемы» его поэтики окончательно откристаллизовываются, получают наиболее цельное и законченное выражение. Соответственно в сочинении можно различить две обособленные, четко разграниченные группы мелодий-образов. Одну из них образуют главная партия первой части, тематические рисунки срединного фрагмента второй части, первая тема Финала. Страницы, отданные «военной» теме, характерны своими скорбными интонациями, подчеркнуто импульсивными ритмами, колкой акцентировкой, механически-моторными типами движения, жесткими гармоническими сочетаниями. К другой группе относятся тема вступления, побочная партия первой части, второй мелодический образ Moderato. Это эмоционально возвышенные, мечтательно одухотворенные напевы, раскрывающие непосредственность и полноту мировосприятия композитора. Лирические эпизоды Афанасьев насыщает сочными и вместе с тем изысканными гармониями; неторопливые по движению, они изобилуют красивыми контрапунктами, подкупают широтой дыхания, мягкой округлостью интонационных изгибов (применение автором натуральной септимы в миноре временами привносит в эти эпизоды типично русский ладовый колорит).

Проследим за развитием основных образов сочинения.

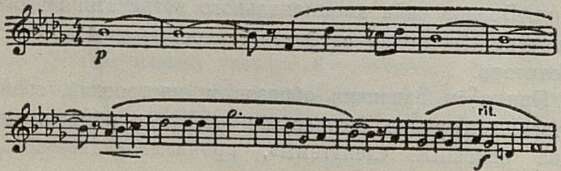

Симфония открывается лаконичным вступлением Moderato, основанным на «теме юности», как определил ее сам композитор. (Она же является лейттемой цикла.) С первых же нот возникает характер неторопливого, сосредоточенного повествования. Красивая, нежно-грустная мелодия экспонируется альтовой флейтой на фоне струнных. Слушатель впоследствии без труда выделит лейттему сочинения благодаря ее индивидуально характерному интонационному признаку — фригийской секунде:

Нотный пример

Контраст вносит главная партия. Завораживающая лихорадочно-учащенной ритмической пульсацией, щемящая сердце своими короткими, экспрессивно-обостренными мотивами, она появляется с пугающей внезапностью, как зловещая тень первого «мессершмитта» над мирными городами, как яростно взметнувшийся смерч войны. Вычленяя в дальнейшем из мелодии основные интонационно-ритмические звенья, автор широко «разбрасывает» их по регистрам и тональностям, перепоручает различным группам инструментов, смешивает в стремительном звуковом потоке. После нового неожиданного и резкого драматического поворота в музыке опять воцаряется широкораспевное начало (побочная партия):

Нотный пример

В кантиленных фрагментах симфонии выявлены лучшие черты природного дарования Афанасьева, наиболее полно раскрывается в них его художественная индивидуальность. Побочная партия первой части — одно из многих тому доказательств. Небезынтересно, что в ней порой явственно ощущаются интонационно-гармонические обороты массовой песни; претворенные, однако, с неизменным чувством меры, они отнюдь не приводят здесь к жанрово-стилистическому эклектизму.

Разработка (Allegro molto espressione), полная смятения и тревоги, возвращает слушателя к остродраматическим коллизиям. Беспрестанно сменяя друг друга, подобно кадрам кинохроники, чередуются громогласные, возбужденные мотивы-возгласы; в смелых, временами терпко перечащих контрапунктах «сплавляются» элементы главной и побочною партий. Основанная на двух рельефно очерченных и круто вздымающихся линиях crescendo, разработка соответственно поделена на подразделы. Второй из них увенчан яркой вспышкой кульминации (начало репризы), на гребне которой горделиво вырисовывается знакомая слушателю тема побочной партии. Она искрится всем многоцветьем оркестровых красок, звучит величавым, торжественно приподнятым гимном.

Вторая часть симфонии, как и первая, начинается с «темы юности». Только теперь юность омрачена горечью утрат. Проникнутый суровостью и затаенной печалью, меняется сам выразительный облик лейтмотива. Вслед за солирующей альтовой флейтой мелодию излагают скрипки и фортепиано на фоне остинатного ми, с гнетущей монотонностью пульси-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- Звезда моя 5

- Новые образы, новые средства 7

- Песни для всех народов 15

- Друзьям однополчанам 19

- Возрожденная традиция 22

- Первая любовь 26

- «Зимний путь» Шуберта 30

- Улыбки Моцарта 37

- Рождение новой оперы 43

- Встречи с мастером 52

- Опыт дирижера 56

- На сцене и эстраде 58

- Прочтение «Хованщины» 65

- Учиться создавать образ 71

- Как порой учат 73

- Интервью с Тоти даль Монте 76

- Оркестры Урала и Сибири 80

- Поиски новых путей 84

- Певцы Севера 86

- «Летувы» 88

- Слушая органистов... 89

- Письма из городов: Симфонические премьеры. Камерные вечера Г. Рождественского 94

- Жанр обязывает 96

- Память о войне 105

- В Эвенкию за песнями 110

- Утверждение правды 114

- Неделя в Брненском театре 127

- У нас в гостях: Советский Союз в моем сердце 134

- Песня о всеобщей стачке 137

- Факты и выводы 139

- Теория в развитии 147

- Новые грамзаписи 149

- Хроника 151