В КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ

Л. ДАНИЛЕВИЧ

Б. ЛЯТОХИН

Г. ШНАПИР

Е. ЛИБЕРМАН

Э. ОГАНЕСЯН

Начало симфонического сезона

1.

Зимний концертный сезон только начался, и — нельзя пожаловаться — начался интересно, содержательно. Примечательными страницами музыкальной жизни Москвы стали концерты оркестра Московской государственной филармонии, выехавшего вслед за тем в длительную гастрольную поездку в Англию, США, Канаду и Мексику! Мы остановимся здесь на двух из этих концертов.

Слушая необыкновенно поэтичную, хотя и скромную по масштабам Третью симфонию Брамса (20 сентября, дирижер — К. Кондрашин), хотелось сказать: вот произведение, имеющее все шансы стать репертуарным, горячо любимым самой широкой аудиторией! Увы, симфония исполняется редко. Почему? Кто это знает! Разве мало есть превосходных сочинений, которые годами, а то и десятилетиями не появляются в концертных программах!

Кондрашину и оркестру симфония очень удалась. Чудесно прозвучали все певучие «тихие» разделы, проникнутые сердечностью, душевным теплом. Хорошо был передан контраст между интимной, задушевной лирикой и драматическими порывами, достигающими особенной силы в финале.

Тринадцатая симфония Д. Шостаковича уже несколько раз исполнялась в Москве. Все в ней необычно. Это — вокально-симфонический цикл. Можно было бы здесь провести аналогию с «Песней о земле» Г. Малера, но у Шостаковича совершенно иная концепция, да и исполнительские средства иные. Литературный текст симфонии — пять стихотворений Евгения Евтушенко. Они опубликованы в разное время и посвящены различным темам. Никакой сюжетной связи между ними нет. Так что же, значит, композитор написал сюиту? Нет! Он написал именно симфонию. Дело в том, что у Шостаковича в этом цикле есть своя музыкальная концепция. Именно она направляет «действие» симфонии и объединяет в одно целое ее резкоконтрастные части. Шостакович верен основной тематике своего творчества. Тринадцатая повествует о человеке, о тех мрачных силах зла, которые губят человеческую жизнь или уродуют ее. Но нет силы, которая могла бы нас сломить, сбить с пути. Тяжесть испытаний рождает мужество, стойкость. Даже в музыке «Бабьего яра» не только мрак и горе. Это реквием и вместе с тем величаво-суровый гимн, утверждающий бессмертие народа, воодушевляющих его высоких идей.

Трагедийным образам симфонии противопоставлены эпизоды, наполненные буйной радостью, весельем, шуткой. Юмор — добрый товарищ честных людей, он помогает им переносить жизненные невзгоды, бороться с тиранами, угнетателями, самодовольным мещанством. Таково значение скерцозной линии произведения. Важнейшие стороны творчества Шостаковича — трагедийность и скерцозность (трактуемая в очень широком и углубленном понимании этого термина) — вместе с тем и важнейшие стороны содержания Тринадцатой. Острота конфликтов и контрастов проявилась в ней особенно наглядно благодаря сопоставлению совершенно самостоятельных литературных образов.

Можно было бы многое сказать о композиционном своеобразии симфонии (в ней форма рондо выполняет такую же функцию, которая в других симфонических циклах принадлежит сонатному allegro), о поразительном мастерстве психологически насыщенной «тембровой драматургии». Но это материал для большого специального исследования.

Кондрашин, можно сказать, «сжился» с новым сочинением Шостаковича; он, как исполнитель, глубоко проник в его содержание и передает замысел автора во всей его полноте и многогранности (так же глубоко, умно, с отличным пониманием намерений композитора трактует дирижер Четвертую симфонию того же автора). Нельзя не отметить безукоризненную стройность ансамбля, гармоничность тембровых соотношений оркестровых групп, тонкость нюансов. Однако следовало бы кое-где смягчить звучание колокола (весьма важный в смысловом отношении лейттембр симфонии). Хорошо поет унисонный хор басов (хормейстер — А. Юрлов). Солист В. Громадский

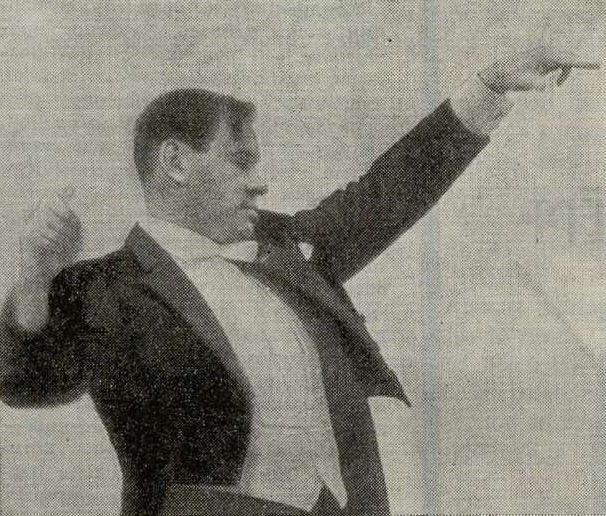

К. Кондрашин

вложил много труда в исполнение своей трудной и чрезвычайно ответственной партии. Но вот беда: значительная часть литературного текста не доходит до слушателей (как это ни странно, дикция хора более отчетлива, чем дикция солиста). А в концертных программах текст не напечатан...

Перейду теперь к концерту 26 сентября (дирижер — Е. Светланов).

«Симфонические танцы» Рахманинова и «Море» Дебюсси — произведения разные по содержанию и стилю. Они дали возможность Светланову показать различные стороны своего большого таланта. Музыка «Симфонических танцев» особенно ему близка. Он исполняет ее «Соn аmоrе», как говорят некоторые. Светланов и оркестр убедительно раскрыли захватывающий драматизм «Танцев», своеобразные черты этого цикла. Не отказываясь от своих старых приемов, Рахманинов в последние годы жизни воспринял некоторые важные особенности современного искусства. Я имею в виду воплощение конфликта между человеком, человечностью и жестокими силами, несущими смерть, разрушение. «Симфонические танцы» озарены отблесками войны, бушевавшей в то время, когда Рахманинов создавал последний свой опус. Гротескно-жуткие интонации, тембры, особенно в последней части, воплощают картину какого-то наваждения — не то пляски, не то шествия нечисти. И тут же возникает воспоминание о далекой, давно покинутой родине (лирический эпизод первой части), звучит музыка вальса, полная нежности и мучительного страдания...

Е. Светланов

Совершенно другие исполнительские задачи поставила перед дирижером сюита Дебюсси. Светланов и здесь оказался на высоте. Ему, как художнику, родственны и психологическая насыщенность рахманиновских образов и колористическая чалитра импрессионизма. Он далек от того, чтобы придавать музыке эстетскую оранжерейность. В исполнение «Моря» Светланов вложил много темперамента, энергии. Увлекательно прозвучала также сыгранная «на бис» пьеса Листа «Liebestraum», изысканно оркестрованная Ф. Рогаль-Левицким. Программу концерта дополнил «Рассвет на Москва-реке» Мусоргского. Оркестровка Шостаковича придала этому фрагменту особенную цельность и вместе с тем темброво подчеркнула выразительность каждого раздела пьесы (укажу хотя бы на колокольный звон и «тающее» decrescendo в конце).

М. Ростропович исполнил с оркестром известную Рапсодию А. Хачатуряна. Нужно ли говорить о феерической виртуозности артиста, о его технике, для которой поистине нет преград?! Главное, разумеется, не это. Слушателей захватывает прежде всего необычайно властная экспрессивность искусства Ростроповича, та непреклонность, с которой он утверждает свой исполнительский замысел. («Это так и не может быть иначе !») Есть в этом искусстве нечто от театра, но не «театра представления», а «театра переживания». Артист словно произносит огромный монолог, наполненный по-шекспировски накаленными страстями. Такая манера исполнения как нельзя лучше соответствует музыке Хачатуряна, сочетающей красочность с высокой «эмоциональной температурой».

Надо поблагодарить оркестр Московской филармонии, дирижеров, солистов за концерты, доставившие слушателям такое большое эстетическое удовлетворение.

Л. Данилевич

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- От редакции 5

- Факты, возможности, цели 6

- Иллюзии и перспективы 11

- Стереофония. Ее будущее 18

- Юбиляра поздравляют 22

- Драгоценная простота 33

- Ночь 38

- Навстречу буре 43

- Из истории песни «Красное знамя» 53

- Музыка и сцена 62

- Саратовский оперный 73

- Им многое под силу 77

- «Новый балет Праги» 83

- Владимир Софроницкий 87

- О репертуаре молодых пианистов 95

- Итальянская песня на эстраде 98

- Король баритонов 103

- В концертных залах 107

- В повседневной работе 116

- От редакции 120

- Поговорим начистоту 122

- Что петь самодеятельности 125

- Несколько реплик 127

- Классик финской музыки 129

- Надежный фундамент 141

- Слабая работа 144

- Эстетические проблемы киномузыки 146

- Коротко о книгах 148

- Нотография 149

- Вышли из печати 150

- Хроника 151