шем» — настойчиво требовала продолжать спектакль. Что касается артистов, то они «отсиживались» в своих уборных. Не было случая, чтобы оркестранты, проводившие утренние или дневные репетиции, воспользовались своим правом «перерыва» и ушли в бомбоубежище. Они считали, что оркестровая «яма» — лучше всякого убежища, и можно спокойно продолжать работу, даром, что над их головой были только люстра и высокий потолок. Да иначе и нельзя было. Время рассчитывалось по минутам.

Помню такой случай. Шел «Евгений Онегин». Со мною рядом в ложе сидел командующий ПВО города Москвы. На сцене С. Лемешев только что своим изумительным голосом задал классический вопрос: «Что день грядущий мне готовит?» И как раз в этот момент сообщают, что в городе объявлена воздушная тревога. Как быть? Прервать спектакль? Я наклоняюсь с командующему и сообщаю «на ухо» суть дела. Он отвечает: «Подождите». Выходим в аванложу. Он набирает номер телефона. Задает вопрос: «Сколько? Каким курсом летят? Какие квадраты? Как встречают?» Выслушав ответы и немного подумав, говорит: «Можете продолжать». Но после греминского бала снова тревога. Снова наклоняюсь к командующему. Снова поднимается телефонная трубка, задаются те же вопросы и... ответ: «Прекращайте спектакль. Ситуация опасная. И может быть, на длительное время». И так было почти каждый день. С той только разницей, что командующий не мог бывать у нас часто и мне приходилось самостоятельно решать, какая складывается ситуация, — прерывать или продолжать спектакль.

Коллектив работал напряженно, ладно и быстро. Балет репетировал в вестибюле при раздевалке на колодном каменном полу. Сцену «делили» по-братски — то опера, то балет. Стремились «держать» качество спектаклей как можно выше.

За короткое время до конца 1941 года мы показали: «Евгения Онегина», «Тщетную предосторожность», «Русалку», «Риголетто», «Демона», «Конька-Горбунка», «Травиату». И каждый спектакль был в наших условиях проблемой. Это был период, так сказать «освоения». В 1942 году мы позволили себе создать «собственные» премьеры. Поставили «Тоску», «Севильского цирюльника» (режиссер С. Юдин), балет «Дон-Кихот» (в новой сценической и музыкальной редакции и инструментовке) при участии автора этих строк и К. Голейзовского. Возобновили балеты «Лебединое озеро», «Коппелию», «Шопениану» и «Баядерку». Самым же значительным итогом явилось создание и постановка первой советской оперы о войне «В огне» Д. Кабалевского. Об этом ниже.

Кто же смотрел спектакли? Зрители были гордостью всех работающих в театре. Было время, когда от театра до передовой «виллис» или исправный грузовик доезжал за 30–40 минут. Сколько бойцов проходили на фронт через наш театр! Сколько отпускников приезжало с близких подступов, чтобы посетить Большой! Партизаны, прилетавшие в Москву из глубоких тылов, были желанными гостями. Военные корреспонденты, дороги которых перекрещивались в Москве, успевали зайти к нам. Рабочие оборонных заводов, партийный актив, москвичи... Иногда зал был суров, молчалив, сосредоточен. Иной раз бурно шумлив, протестующ, особенно когда приходилось объявлять «перерыв». И хотя непонятно откуда, но это факт, — «появились» юные создания, которые на самих высоких нотах, по довоенному образцу, кричали нашему общему любимцу — Сереже Лемешеву: «Браво! бис! Лемешев... Лемешев... Лемешев!»

Вспоминаю, когда враг был уже отбит и установилась более или менее регулярная воздушная связь с Куйбышевым, к нам на «гастроли» прилетели И. Козловский и М. Рейзен. Шел «Севильский цирюльник». Хотелось сделать спектакль как можно более веселым и... злободневным. И я взял на себя «смелость», мысленно извинившись перед Россини, «санкционировать» следующий «речитатив» дона Базилио — М. Рейзена. Гигантскими шагами пересекая сцену, он провозглашал красивейшим рейзеновским басом: «Граждане, воздушная тревога!» — на что ему всегда веселым экспромтом отвечал Альмавива — Козловский, катаясь верхом на игрушечной лошадке. Зал сотрясался от хохота... хотя воздушные тревоги и бомбежки города не прекращались.

Если бы меня спросили, какой спектакль оставлял наибольшее впечатление на наших воинов, я ответил бы: «Евгений Онегин». Однажды я привез в театр две роты из батальона, в котором служил. В беседе с бойцами я услышал такие простые, сердеч-

ные и точные отзывы, которые не выразил бы, пожалуй, ни один профессиональный критик. А самое главное, я почувствовал, что люди горды своим искусством, своей национальной классикой, тем, что именно они — наследники прекрасного. Чистый и светлый родник музыки Чайковского был взят «под защиту» бойцов. Чувство советского патриотизма умножалось волнующим сознанием красот русского искусства. Да, так оно и было — без громких слов и речей...

В короткой статье нельзя описать весь объем нашей работы, бесчисленные фронтовые концерты, встречи, беседы, впечатления и, конечно, трудности, которые мы пережили. Ведь приходилось заниматься всем — от художественных проблем и качества нашего репертуара до распределения всевозможных талонов на питание, дрова и т. п. К нам очень хорошо относились московские организации. Как-то я был на приеме у министра торговли и получил (шутка ли!) сто пропусков-карточек в ресторан «Арагви». Установили очередность. Все-таки «Арагви»! Но... представьте себе ресторан «Арагви» без шашлыка! Это была обычная по тому времени столовая, однако, с преимуществом почти идеального бомбоубежища.

И несколько заключительных слов... Дмитрий Борисович Кабалевский пришел к нам в театр как друг и товарищ. Он хотел, находясь на войне, написать оперу о войне. И написал. Либреттистом был молодой тогда поэт Ц. Солодарь. Мне пришлось участвовать в процессе создания этой оперы с момента ее зарождения. Помню бессонные ночи, которые мы проводили втроем, советуясь о драматургических ходах и «переходах», продумывая бесчисленные варианты либретто, очень трудного и совершенно нового для оперной сцены. Ведь в опере был отражен подвиг героев, отстоявших Москву. «Ни шагу назад! За нами Москва!» — пел в опере Комиссар — А. Иванов. Кульминацией была сцена на крыше церкви, когда герой оперы, разведчик-артиллерист (Гр. Большаков), окруженный вражескими танками, «вызывал огонь на себя». Были в опере и развернутые партизанские сцены, сочетающие в своей музыке лирические и героические образы. Короче, это была «наисовременнейшая» опера, рожденная тут же, в горниле войны. Д. Кабалевский работал, как одержимый. В театре, дома, на ходу, в машине — где бы он ни находился. По-моему, это был настоящий подвиг. Одна из картин оперы «Под Москвой» пошла в сборной программе 11 ноября 1942 года. А вся опера под названием «В огне» — 4 ноября 1943 года. Это был уже период, так сказать, «позднего ренессанса» филиала. В Москву уже вернулись из Куйбышева главный дирижер С. Самосуд и группа артистов. Самосуд и дирижировал этой оперой. Руководил постановкой начинавший свою «московскую» деятельность режиссер Б. Покровский.

Впоследствии Кабалевский использовал отдельные фрагменты «В огне» в своей опере «Семья Тараса». Но мне кажется, что этот редкостный музыкальный «документ» непосредственного отклика композитора на свершающиеся события нельзя забыть. Опера «В огне» должна навсегда остаться в летописи театра военных лет.

Вскоре, после приезда С. Самосуда, я вернулся вновь к своей артистической деятельности. Снял военные сапоги, надел балетные туфли и пошел тренироваться в репетиционный зал...

Вл. Власов

ПО СТРАНИЦАМ ДНЕВНИКА

За прошедшие двадцать три года мои фронтовые фотоснимки, к сожалению, успели изрядно потускнеть. Видимо, в сорок втором и сорок третьем годах мы не очень-то аккуратно и тщательно проявляли и печатали. И все-таки эти снимки — дорогие, бесценные документы! Брянский и Калининский фронты. Разрушенные города — Чернь и Ефремов, Торжок и Лихославль, разбомбленные железнодорожные станции Скуратово и Горбачево, деревни, села... Села, которых и названия трудно было установить: остались торчащие кое-где печные трубы и горы битого кирпича. И не у кого было спросить: местных жителей нет, а бойцы и сами не знают, как это село до войны называлось. Просто «бывший населенный пункт»...

Фотографии советских бойцов. Их много: артиллеристы и пехотинцы, гвардейцы-минометчики и кавалеристы, летчики и разведчики, саперы и санбатовцы. Где-то они сейчас? Все-таки мы тогда были недальновидны! Фамилии не записывали, имен подчас не спрашивали. Разве у очень отличившихся героев. А как хотелось бы сейчас, по замечательному примеру писателя Сергея Смирнова, узнать, кто эти смелые защитники Родины, сфотографировавшиеся с на-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Служи, солдат!» 7

- Живая легенда 9

- Утверждение света 18

- «Это не должно повториться!» 24

- Песни партизанского края 26

- Два интервью 34

- «Сторонник Московской консерватории» 39

- М. Чайковский — В. Комаровой-Стасовой 41

- Москва, 1941… 43

- По страницам дневника 46

- Радости и огорчения Саратовского оперного 51

- Одесские очерки 56

- Как ротный простой запевала 68

- В концертных залах 73

- Из автобиографии 86

- С чистой совестью 93

- Партизанка 95

- Советы мастера 99

- Педагогика — призвание? 107

- 25 дней в США 109

- «Военный реквием» Бриттена 115

- Народный художник 124

- Героизм и поэзия будней 131

- Солистка филармонии 134

- Будни музыкальной Праги 136

- «Катерина Измайлова» 142

- К истории «Моцартеума» 145

- Вена, май — июнь 145

- Русская Лиза 146

- Память сердца 147

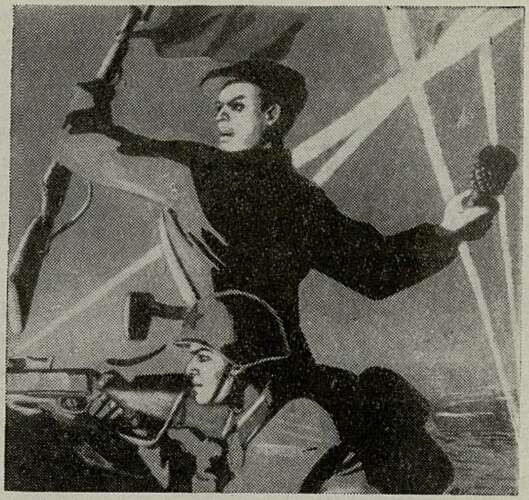

- На боевых кораблях 149

- Слово фронтового журналиста 151

- Артисты-бойцы 152

- Во имя победы 155

- В борьбе за жизнь 158

- О тех, кто не вернулся 160

- Хроника 162