звука, нарушающие чистоту заключительного трезвучия Es-dur: выдержанное на несколько тактов ля у альтов и затем повторяющееся трижды ре-бемоль (до-диез) в низком регистре виолончели — и вот создана слуховая настройка fis-moll — тональности второй части.

В ее музыке господствует размеренное движение аккордов, строгость безыскусного напева лишь слегка оттенена хроматической фразой скрипки. Как мало нот в партитуре и как много сказано этой музыкой, полной печального раздумья, выраженного плавной, спокойно развивающейся мелодией! Куда же поведет композитор дальше, в чем смысл сопоставления двух частей? Ответ на этот вопрос дает музыка третьей части, переход к которой снова осуществлен с удивительным лаконизмом.

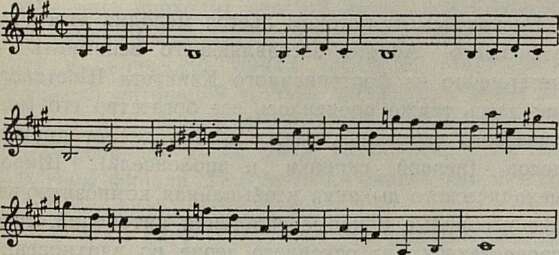

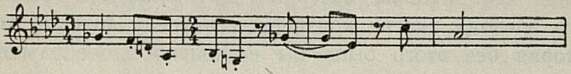

Первые такты третьей части кажутся началом незатейливой песенки. Но безмятежность ее напева сразу нарушается вторжением изломанных, колючих интонаций, придающих музыке черты гротеска, причем типично шостаковичевского, знакомого по многим страницам его произведений. И, как это часто у него бывает, гротеск приобретает драматический характер:

Фантазия композитора неистощима. Он ведет слушателя к новому эпизоду, где первая скрипка запевает в сопровождении трелей альта и виолончели трогательно наивную песенку. Так обостряются наметившиеся в первых частях контрасты и складывается сложный, диалектически противоречивый музыкальный образ. Дальше, при повторе первого эпизода, вплывает грустная фраза, и с ней в музыку входит глубоко лирический оттенок, подготовляющий настроение четвертой части.

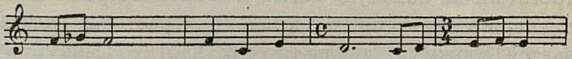

Она перекликается со второй по строгости фактуры и плавности мелодического движения. Но характер ее иной — просветленный. Это словно лирическое интермеццо между двумя широко развитыми и динамичными эпизодами, точно остановка на пути к бурностремительному финалу. Сколько энергии в его начальной теме, неудержимо стремящейся вперед, волевой, размашистой и упругой!

Эта тема и определяет основной характер финала — самой крупной и широко развитой части квартета. В нем колоритна тема среднего эпизода, еще раз свидетельствующая об умении композитора быть оригинальным в использовании простейших средств. Слушая ее, точно непосредственно ощущаешь работу творческой мысли, властно преобразующей мелодический материал. Двухдольность среднего эпизода вносит контраст в метрику финала, которая без этого была бы несколько однообразной.

Разработка главной темы сделана конструктивно крепко, в ней все собрано, целеустремленно. Некоторые эпизоды финала звучат необычно для строгого квартетного стиля. Таков, например, речитатив виолончели, перебиваемый аккордами пиццикато. По колориту это напоминает оркестровую музыку, притом программную. Но композитор вполне органично «вписывает» речитатив в камерную партитуру, создавая на одно мгновение кульминацию редкой у него патетической эмоции. Она быстро отступает перед натиском энергичных пассажей главной темы.

В полифонической ткани заключительных страниц синтезируются отдельные интонационные элементы предшествующих частей. Этот синтез выполнен очень тонко, без малейшего подчеркивания отдельных элементов, с присущими Шостаковичу чутьем и художественным тактом, делающими партитуру Девятого квартета в своем роде образцовой. Ее развитие подчинено одной идее, отдельные части связаны краткими, но необыкновенно выразительными переходами. Во всем проявляется высокое мастерство создания стройной и изящной звуковой конструкции. Но главное, однако, не в ней, а в широте мелодического дыхания, непрерывности интонационного роста, эмоциональной насыщенности. В этом и сокрыта тайна впечатляющей силы Девятого квартета Дмитрия Шостаковича, сразу нашедшего признание у музыкантов профессионалов и любителей музыки.

Это можно сказать и о Десятом квартете. Как уже говорилось, он был написан непосредственно вслед за Девятым. Однако эти два произведения совершенно непохожи друг на друга, как и на другие квартеты Шостаковича. Обратившись на этот раз к традиционной четырехчастной форме, он трактует ее своеобразно, внося в каждую из частей глубоко индивидуальное содержание. Десятый квартет представляется нам одной из интереснейших страниц камерной музыки Шостаковича.

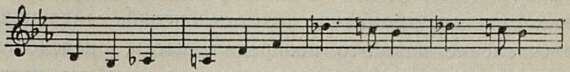

Своеобразие музыки Десятого квартета ощущается буквально с первых же звуков темы, интонируемой первой скрипкой. Композитор сразу отступает от тонального устоя ля-бемоль в область причудливых сдвигов, хроматических отклонений, создающих впечатление какой-то неопределенности, неясности, сумрачного раздумья, оживленного, как это часто бывает у Шостаковича, четкостью ритмической поступи. Это заставка, эпиграф, имеющий важное значение для понимания последующего!

Как органически сочетается с этой хроматической темой песенно-архаичная мелодия второй скрипки, возникающая из элементарной секундовой интонации, развивающейся в пленительный в своей простоте лирический напев, в который затем снова вплетаются звучания эпиграфа. Так создается двойной план повествования, где элементы философской углубленности слиты с ясной и открытой лирикой.

Этот дуализм определяет характер первой части. Ее спокойный тон нарушается лишь эпизодом, где на фоне пассажей альта sul ponticello, которому вторят реплики первой и второй скрипок, звучат отрывистые квинты в верхнем регистре. Но тревожный эпизод проходит быстро, и следующее за ним проведение двух главных тематических элементов восстанавливает исходное настроение.

В общем, первая часть оставляет впечатление внутренней неустойчивости, которая не преодолевается просветленностью заключения, построенного на второй теме. Спокойствие кажется обманчивым, мысль композитора устремлена к чему-то новому.

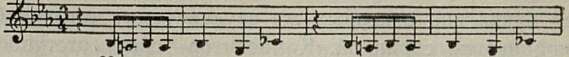

Какой разительный контраст вносит вторая часть, в начале которой композитор ставит необычное темповое обозначение — Allegretto furioso! Действительно, это неистовое Allegretto, полное неукротимой энергии, непрерывности драматического нарастания, властно приковывающего внимание и заставляющего позабыть о лирическом мире настроений первой части. Главная тема лаконична, предельно проста по своему ритму и интонациям (нисходящие тетрахорды), перед ее поступью отступают все сомнения, и она сама становится грозной реальностью. Во всем развитии музыкальных мыслей, обогащенном введением новых, остро напряженных мелодических элементов, проникнутых ритмической пульсацией, нарастает драматический конфликт, достигающий кульминации в яростном натиске последнего эпизода, к которому устремляется все течение музыки.

Движение становится все более динамичным, нагнетательным (шестнадцатые скрипок), характер — все более тревожным. Композитор приходит к ярчайшей кульминации, написанной с характерным для него размахом, поражающей силой утверждения, казалось бы, лапидарного напева и ритма. В конце вновь появляются элементы главной темы. Словами трудно передать стихийность этой музыки, яростно-неукротимой, развертывающейся на едином дыхании. Необыкновенно выразителен каждый такт звукового шквала, нарастающего до самого конца, обрывающегося сразу, как будто вся его грозная сила оказалась сломленной каким-то непреодолимым препятствием.

Вторая часть проносится как странное и фантастическое видение какой-то злой силы, несколько напоминая аналогичные эпизоды предшествующих произведений Шостаковича (например, финал фортепианного Трио). Она, казалось бы, бесповоротно изменила лирический тонус квартета. Но мир гуманистических помыслов снова вступает в свои права в третьей части квартета, ее идущая от сердца музыка оказывается сильнее всего неистовства Allegretto furioso.

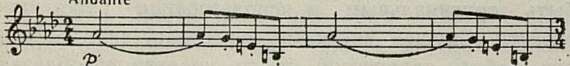

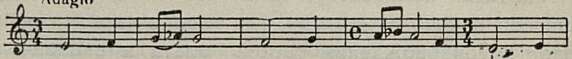

Нескончаемым потоком льется мелодия этого возвышенного Adagio, заставляющего вспомнить об интермеццо из фортепианного Квинтета Шостаковича: здесь также проявилось все богатство его мелодического дарования, также красив диалог двух голосов (первой скрипки и виолончели). Широта мелодического дыхания необычайная, композитор вводит все новые и новые сплетения интонаций, точно прорастающих из основного зерна во вдохновенной музыке Adagio:

Третья часть самая краткая. Она лирична в полном смысле этого слова, в ней преобладает мелодический распев, особенно впечатляющий после яростного Allegretto. Многие эпизоды этой части диатоничны, хотя и в ее музыке появляются хроматический излом, напоминающий о мире размышлений первой части. Переход к бурному финалу сделан незаметно, со свойственной Шостаковичу виртуозностью: точно рассчитанное движение голосов приводит к терции ля-бемоль — до, которая и становится тональной основой следующей части.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 6

- «Слушайте Ленина!» 7

- Патетическая симфония 9

- Из архивов Н. К. Крупской 20

- Победа Стеньки Разина 24

- Поэтичные страницы 28

- Грузинские впечатления 32

- Опера сегодня 37

- В прениях выступили 46

- Размышления после премьеры 55

- Встречи и размышления 58

- Широта устремлений 63

- Из воспоминаний 67

- Чудесный дар 69

- Ефрему Цимбалисту — 75! 71

- Первая виолончель Франции 73

- В концертных залах 76

- Спустя полвека 86

- В поисках нового языка 92

- Реплика В. Брянцевой 95

- Без единого руководства 97

- Письмо из Тувы 99

- Мировоззрение и эстетика 101

- Воспитание музыкой 114

- По системе Кодая 117

- Софийские встречи 126

- На музыкальной орбите 135

- Труд большого ученого 142

- «Близнецы» 145

- Нотография 149

- Новые грамзаписи 150

- Хроника 151