го музыканта, его тоску, его душевную боль. Он лиричен даже в остроте своей «дьявольской» иронии.

Васильев внешне меньше похож на изображения Паганини, в нем есть что-то львиное, бетховенское. Он мыслитель и протестант, его потрясения гневны: измученный, умирающий, он обвиняет, веря в свое торжество, в свое бессмертие. Васильев носится по сцене, бунтует, грозит, проклинает, и непонятно, каким образом удается ему придать острой графичности, отрывистой беглости хореографического рисунка характер монументальной цельности, исполинского величия.

Многое зависит от редкой внутренней убежденности актера. Именно эта убежденность заставляет верить в то, что и легкие музы с развевающимися шарфами, и черные зловещие фигуры монахов, и пленительное видение бала — все это порождение сознания Паганини, его воспоминания, мечты, кошмары...

Выступление Васильева в партии Базиля («Дон Кихот») оказалось не обычным добросовестным «вводом», а настоящим событием, серьезной и поучительной работой. Произошло обновление, как бы новое рождение партии. И невольно вспомнились выступления в этой роли таких танцовщиков, как Алексей Ермолаев и Вахтанг Чабукиани. Опять вспомнились традиции, но теперь уже традиции советского исполнительства, пора тридцатых годов, пора «революционных» преобразований в балете, то время, когда танцовщики нового стиля, новых убеждений и устремлений смело ломали установившиеся каноны, озадачивали каскадом выдумки, творческого изобретательства, достигали еще не виданных технических возможностей.

Васильев готовил партию Базиля с А. Ермолаевым, и эта работа стала значительной, проблемной. Ермолаев увлек молодого актера на поиски новых, интересных и неожиданных танцевальных композиций и комбинаций, пробудил в нем вкус к непременным открытиям и находкам, к живому переосмыслению традиций и канонов.

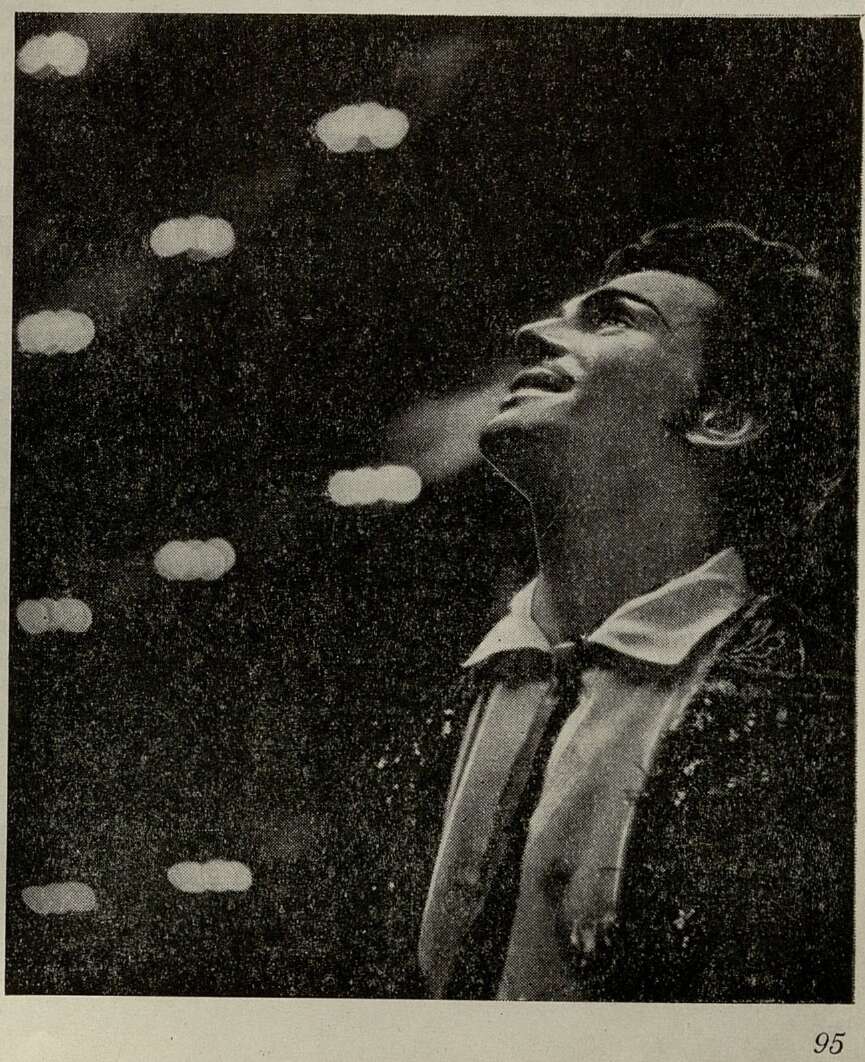

В результате Васильев в партии Базиля буквально ослепил смелостью техники, дерзким сочетанием труднейших движений, ошеломляющим, азартным и озорным нагромождением виртуозных комбинаций, блестящих трюков. Стали как будто неуловимы паузы, цезуры, передышки, «препарасьон». Все шло на едином дыхании, ни на секунду не падал ритм, не замедлялся темп. Вариации следовали одна за другой, как серия неожиданно взрывающихся праздничных фейерверочных огней; танцовщик взлетал в воздух, начинал труднейшую вариацию внезапно, как будто без всякой подготовки, не вставая в обыч-

«Дон Кихот» Минкуса

Фото Л. Жданова

ную позу. И так же внезапно останавливался, обрывая танец едва ли не на самой высокой ноте. Все было вызывающе дерзко, спектакль казался прекрасным произволом, веселым дурачеством, капризом и прихотью безудержной хореографической выдумки. И вместе с тем все было точно продумано, выверено, сделано. Стремительный темп танцевальных дуэтов создавал ощущение блистательного комедийного «французского диалога», но хореографическая «дикция» была безупречной, не пропадала ни одна буква, ни одна «запятая».

А главное, во всем этом вырисовывался обаятельнейший образ веселого драчуна за свое счастье, неугомонный и непоседливый характер испанского цирюльника.

Принципиальность работы заключалась в том, что вся танцевальная виртуозность была пронизана острейшей действенностью, все строилось на непрерывном общении, взаимодействии с партнерами, с ансамблем, с балериной. Не было отдельных, отвлеченных «дансантных» кусков и пантомимной «прослойки». Последовательно развивалась единая линия поведения. Базиль Васильева все время любил, радовался, ревновал, злился, не заметно было ни одного «белого пятна», пустого места; все было наполнено кипением жизни — танец, паузы, позы. В этом балете, разумеется, невозможны и ненужны особые психологические сложности, но простейший, действенный смысл происходящего был предельно ясен и точен в каждом моменте.

Был уничтожен обычный премьерский выход, заранее рассчитанный на аплодисменты. Базиль Васильева появлялся где-то в цирюльне занятый своим делом, и вы не сразу замечали его среди суеты праздничной толпы. Он естественно, даже обыденно включался в жизнь, в поток событий — сначала «маячил», мелькал в парикмахерской, потом видел Китри, начинал следить за ней и, наконец, выскакивал на сцену, ревнивый и обозленный. Выходил не принимать аплодисменты и приветствия зрителей, а выбегал что-то отстаивать, чего-то добиваться, за что-то драться.

Так «незаметно» начатая партия кончалась великолепным па-де-де, радостным и лукавым торжеством победителя, звучавшим как апофеоз жизнерадостной юности.

Но не все работы Васильева отличаются такой законченностью. Не во всем удалась ему партия Принца в «Золушке» С. Прокофьева (балетмейстер — Р. Захаров), хотя зарубежная пресса справедливо отмечала здесь редкое сочетание мужественной силы и элегантности, изящества танца.

Но цельного образа еще не получилось. Энергия и динамичность танца, юмор и непосредственность, заразительная жизнерадостность — все эти черты дарования Васильева близки образу, намеченному в музыке Прокофьева.

И действительно, многое оказалось удачным — первый выход, бурный и озорной, как порыв своенравного весеннего вихря, комедийный темперамент, прорвавшийся в сценах поисков Золушки, в «бешеных» галопах и пробегах Принца. Но пока все это только частности. В чем же дело? Только в том, что актер во многом поддался власти привычного балетного штампа. Свое открытое, по-мальчишески обаятельное лицо он постарался превратить в маску балетного красавца, свое сценическое поведение подчинить общепринятым нормам балетной учтивости. Зачем это? Может быть, перед Васильевым была поставлена такая задача — отойти от своей простой, «демократической» манеры, постараться сыграть аристократа, принца, приблизиться к стилю, необходимому для того, чтобы танцевать романтических принцев «Лебединого озера» и «Спящей красавицы»? Но нужно ли это Васильеву? И стоит ли ставить такую задачу на материале именно этой партии? Ведь у Прокофьева Принц — задорный и упрямый мальчишка, а не благовоспитанный юноша, вымуштрованный по всем правилам балетно-дворцового этикета. Образно говоря, он скорее вихрастый, взъерошенный, чем напомаженный и приглаженный, а у Васильева волосы завиты аккуратными парикмахерскими локонами, наверное, все в той же погоне за отвлеченной красивостью балетного героя. Нужно быть еще смелее в отстаивании собственной индивидуальности, не бояться отойти от привычных представлений!

Принц из «Золушки» может стать абсолютной удачей Васильева, если он и в этой роли будет все больше приближаться к собственной артистической природе.

Огорчило и недавнее выступление Васильева в партии Фрондосо (балет «Лауренсия»). Это просто «сырая», несделанная работа, на первом спектакле в ней ощущалась даже техническая неуверенность. Все было разорвано, раздроблено, казалось, что актер не очень хорошо знает, что, собственно, ему нужно делать.

Васильев уже мастер, и он не имеет права выносить на суд зрителей незавершенную, недостаточно продуманную работу. Торопливые «вводы» ничего не прибавят, кроме лишней партии в «послужном списке».

Но вот мы посмотрели артиста в «Лауренсии» еще раз и теперь с еще большей определенностью можем повторить: Васильев — мастер.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151