ГОСТИ МОСКВЫ

Звучит музыка Кодая

Вдохновенность — вот слово, которым хочется определить исполнение произведений великого мастера венгерской музыки Золтана Кодая, услышанное москвичами на его авторском концерте в Большом зале консерватории. Композитор нашел поистине достойных интерпретаторов своей музыки. Наибольшее впечатление произвел «Венгерский псалом» — одно из самых выдающихся сочинений Кодая, с особенной наглядностью показывающее неизменную связь композитора с традициями народной музыки. «Псалом» был исполнен на большом, вольном, широком дыхании, с тем благородством, которое так характерно для творческого облика Кодая. Особенно сочно звучала струнная группа Государственного симфонического оркестра СССР. Насыщенное, глубокое пение — иначе не назовешь игру этих великолепных мастеров. Темпераментно, выразительно спел сольную партию Роберт Илошфалви. По богатству оттенков, по слитности звука не оставляло желать лучшего исполнение Академического русского хора СССР и хора мальчиков Московского хорового училища. Чувствовалось, насколько увлеченность Константина Иванова, дирижировавшего «Псалмом», передалась всем музыкантам.

Высокое качество исполнения позволило впечатляюще выявить характерные черты творческой манеры Кодая. Изумительно выписаны композитором tutti. Они необыкновенно насыщенны, но в то же время нигде не крикливы. И это достигается не механическим путем, а благодаря неопровержимой внутренней логике развития мыслей. Приведу пример. В момент кульминации оркестр замолкает, остается хор, поющий без сопровождения. Но несмотря на «физическое» сокращение «источников динамики», ощущение такое, что звучность усиливается.

Незабываемое впечатление возникает при вступлении органа и последующем восходящем движении хора. Это — как художественное озарение...

Изумительной общительностью обладает музыка Кодая, это сокровенная ее сущность. Именно поэтому его искусство, так тесно связанное с древними истоками народной венгерской музыки, в то же время очень современно.

Чем неразрывнее связана музыка с народной почвой, тем она индивидуальное, ярче, своеобразнее. Тот же, кто от этой почвы отрывается, неизбежно теряет свое лицо. Влюбленность Золтана Кодая в народный музыкальный гений и сделала его таким своеобразным, свежим, творчески молодым до сих пор, несмотря на лета маститого композитора. Многочисленные его ученики в Венгрии и за ее пределами благодарны мастеру за то, что он научил их широко черпать из животворного источника народного вдохновения.

Нельзя не восхищаться широтой распева, яркостью сопоставлений, мастерством оркестровки, мелодической насыщенностью каждого голоса в его произведениях. Всем этим восхищаюсь и я, но у меня в восприятии музыки Кодая есть еще и особый оттенок. Слушая ее, я вижу свои родные края, слышу напевы своей родины. С потрясающей убедительностью проявляется в творчестве Кодая общность истоков венгерской и марийской народной музыки. Ее признает и сам композитор, очень интересующийся марийским фольклором. Близость его музыкального языка к марийской народной музыке доходит порой до полного мелодического совпадения. Так, вторая часть Первой симфонии, исполнявшейся в авторском концерте, звучит как вариации на тему марийской народной песни «Воды текут».

В Европе древние пентатони-

ческие истоки ощутимее всего сохранились в венгерской и марийской музыке. Пентатонический лад, как известно, очень трудно поддается развитию. В музыкальной ткани и симфонии, и «Венгерского псалма», в их гармоническом языке, в полифонии, в оркестровке Кодай нашел пути развития пентатоники из самой глуби музыкальной ткани; нигде это развитие не носит характера внешней «аранжировки».

Вообще все внешнее — мишура, суета — чужды высокому строю творчества Кодая, выражающего народный дух в его законченности и совершенстве.

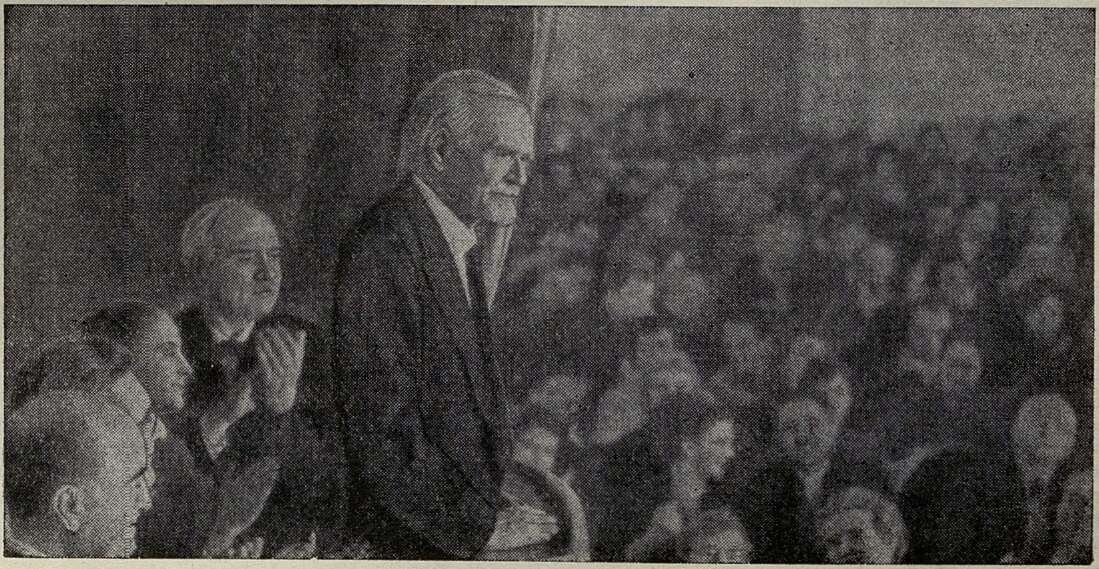

Вечер, открывшийся приветственным словом Тихона Хренникова, завершился горячими аплодисментами и сердечным чествованием замечательного венгерского художника. Этот концерт был подлинным праздником музыки и выражением искренней, нерушимой дружбы советских и венгерских музыкантов и их благодарных слушателей.

Андрей Эшпай

В Колонном зале

Дьерд Лёхел — видный венгерский дирижер, лауреат премии Ференца Листа. С оркестром Венгерского радио начал работать 16 лет тому назад; молодому музыканту был тогда 21 год. Теперь его имя хорошо известно во многих странах Европы. До сих пор мы знали Лёхела лишь по записям его исполнений. Встреча москвичей с ним произошла в Колонном зале Дома союзов, на концерте Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения.

Лёхел показал себя как музыкант большой культуры и яркого темперамента; он обладает солидным мастерством. Думается, однако, что не все произведения, включенные в программу, одинаково близки его творческой индивидуальности. Большое впечатление произвела трактовка «Дивертисмента» для струнного оркестра Бартока, сочинения значительного и интересного. Созданный в тревожный предвоенный 1939 год, «Дивертисмент» окрашен в суровые, порою мрачные тона; просветление наступает лишь в отдельных эпизодах финала с его народными наигрышами. Особенно хорошо прозвучала средняя, медленная часть, полная драматизма и глубоких размышлений. Едва ли не самым ярким моментом концерта было исполнение Второй сюиты «Дафнис и Хлоя» Равеля, эта блистательная партитура была раскрыта дирижером во всей своей красоте. Необходимо отметить виртуозное мастерство оркестра и, в частности, флейтиста А. Корнеева, а также превосходную передачу хоровой партии (Большой хор радио, художественный руководитель — К. Птица). Увертюра «Леонора» № 3 Бетховена, сыгранная несколько формально и в неоправданно замедленных темпах, потеряла совершенство формы, не увлекла слушателей.

Солисткой в концерте выступила японская пианистка Киёка Танака, ученица Леонида Крейцера и Касуко Иасукава (Токио), а позже Лазаря Леви (Парижская консерватория). Танака — лауреат многих конкурсов, в том числе им. Маргерит Лонг и Жака Тибо (1953) и Шопеновского конкурса в Варшаве (1955). Она исполнила «Симфонические вариации» Цезаря Франка, показав чудесное владение звуком, отточенную технику (особенно мелкую), изящество и благородство вкуса; особенно удались лирические эпизоды.

Заметим, к стыду Всесоюзного радио и телевидения, что пианисты, выступающие в Колонном зале, вынуждены играть на очень старом и очень разбитом «Стейнвее». Неужели в одном из лучших концертных залов столицы нельзя иметь первоклассный инструмент?

*

В прошлом Вацлав Сметачек — талантливый солист гобоист, ныне он главный дирижер Пражского симфонического оркестра. Одухотворенность, умение увлечь оркестр и слушателей, большое личное обаяние художника — вот основное, что хочется отметить после выступления Сметачека в концерте Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения в Колонном зале Дома союзов.

Центральным произведением программ была последняя симфония Дворжака, «Из Нового Света». В этом шедевре мирового симфонизма ведущими являются суровые, мужественные, героические образы. Им противопоставлены чудесные лирические страницы партитуры. Видимо, дирижеру наиболее близко героическое начало. Первый круг образов симфонии был раскрыт им с большой силой и экспрессией, но в значительной мере за счет второго; так, например, певучая проникновенная музыка медленной части была окрашена в несвойственные ей, подчеркнуто сдержанные тона. О тяготении Сметачека к героике свидетельствует и яркое исполнение «Прелюдов» Листа и Вступления к «Нюрнбергским мейстерзингерам» Вагнера. Услышать больше поэтичности, больше романтики хотелось бы в интерпретации сыгранной «на бис» симфонической поэмы «Влтава» Сметаны.

Молодая чешская пианистка Мирка Покорна виртуозно и темпераментно сыграла Первый концерт С. Прокофьева, подчеркнув внешний блеск произведения. Жаль, что с меньшим вниманием она отнеслась к моментам чистой и глубокой лирики, обеднив тем самым содержание музыки.

Отдавая должное мастерству оркестра, нельзя, однако, не сказать, что строй временами оставляет желать лучшего. Так было, например, и в отдельных эпизодах симфонии, и в «Прелюдах» Листа. Не к лицу это такому прославленному коллективу...

К. Сеженский

Новое в программах

Выступая в Малом зале консерватории, Фредерик Геверс (профессор по классу рояля Антверпенской консерватории) познакомил слушателей — среди прочих произведений — с

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151