М. Фокин создавал одни партии для Анны Павловой, другие — для Тамары Карсавиной и совсем иные для Иды Рубинштейн. К сожалению, сейчас все молодые танцовщики и танцовщицы танцуют одно и то же. Их репертуар почти совпадает, и невольно думаешь, что они могли бы сделать гораздо больше того, чем выпало им на долю.

Так и Васильев в основном выступает в балетах, уже давно идущих на сцене, осваивает партии, уже кем-то станцованные, кем-то созданные.

И тем не менее и в этих партиях все время наблюдаешь, может быть, неосознанную борьбу артиста с привычным каноном. То он подчиняет себе канонические правила и представления, и тогда его талант торжествует, то, наоборот, они побеждают его индивидуальность, и она сразу тускнеет, становится едва ощутимой сила его самобытности. Это можно наблюдать не только в разных ролях, но подчас даже в одной партии (например, в партии Принца в «Золушке», о чем будет сказано ниже).

Васильев хорошо танцует мужскую партию в «Шопениане», Принца в «Щелкунчике», но их так же хорошо танцуют и другие. А он может делать то, чего не могут другие. Да и данные его, пропорции его тела, линии его ног не безупречны для таких партий.

Про Васильева можно сказать, что он идеальный классический танцовщик, не наделенный идеальными данными классического танцовщика. Он широкоплеч, невысок, у него сильные, но недостаточно длинные ноги. И несмотря на это, он обладает поистине безграничными возможностями. Они — в редком соединении совершенства чисто классической техники и абсолютной свободы пластики. Он виртуозно техничен и вместе с тем естественно пластичен в каждом моменте танца, в каждой секунде своего пребывания на сцене. Васильев одинаково пластичен и выразителен в движениях, предписанных строгими правилами хореографической классики, и в движениях, идущих от жизни, от самого непосредственного выражения человеческих импульсов и порывов.

Станиславский говорил, что актеру необходимо найти в роли действенные толчки, «действенные позывы». Вот эта непрерывная действенная энергия почти всегда есть у Васильева, почти все его роли пронизаны целеустремленностью, ясной определенностью действия, выраженного в танце. Отсюда возникает ощущение жизненной силы во всем, что он делает на сцене. В любых условностях балетного спектакля он кажется абсолютно искренним и празднвым.

Актерские способности Васильева проявились раньше, чем его танцевальное дарование. На одном из выпускных спектаклей он сыграл роль мрачного ревнивца и мстителя Джотто в балете «Франческа да Римини». Трудно было поверить, что за гримом Джотто «скрывается» семнадцатилетний юноша, почти мальчик. Уже в этом раннем выступлении наметился трагический масштаб образа.

Партия была построена на пантомимных приемах, но в каждой внешне статической позе, в каждой паузе, в каждом сдержанном жесте ощущалась бурная внутренняя динамика, огромная экспрессия. Все было раскалено до предела. В Джотто — Васильеве бушевали дикие, звериные порывы отчаяния, мести, ненависти, но они были скованы ледяной и коварной волей; он словно цепенел от злобы, застывал в страшной настороженности, выжидал и следил за каждым шагом Франчески и Паоло, незаметно ткал вокруг них паутину. Образ, созданный им, вызывал в памяти непостижимую жестокость блестящих и коварных властителей средневековья и раннего Возрождения, беспощадных мстителей, интриганов, изощренных убийц и отравителей вроде Цезаря Борджиа.

Васильев был весь в черном с фиолетовым, его горящие глаза, лицо, казавшееся особенно бледным под рыжим париком, зловеще цепкие движения сразу приковывали внимание. В нем чувствовалась трагическая одержимость, неотвратимость рока, фанатизм мстителя. Итак, в этой роли прежде всего поражали актерские способности юноши. По ним можно было предположить, что это будущий Тибальд, Ганс, Абдерахман.

Но затем последовали другие партии, и все увидели исключительные танцевальные данные Васильева — его сильные, высокие прыжки, стремительные и точные верчения, искрометность и блеск заносок. Он может легко, играючи перейти от могучих прыжков к сверкающей россыпи мелких, ювелирно отточенных движений. Кажется, что когда подходит момент его вариации, для Васильева наступает счастливейшие мгновения жизни. Он радостно и благодарно наслаждается своей силой, ловкостью, молодостью. И во всем этом нет и тени премьерства, сознания своей исключительности. Актер словно рад «поделиться» своим умением, своей влюбленностью в искусство и жизнь. Здесь исток той исключительной заразительности, которой обладает танец Васильева.

Он танцует жадно, и зал так же жадно следит за ним, потому что кажется, что перед нами не воспроизведение хорошо выученного танцевального рисунка, а щедрая, безудержная импровиза-

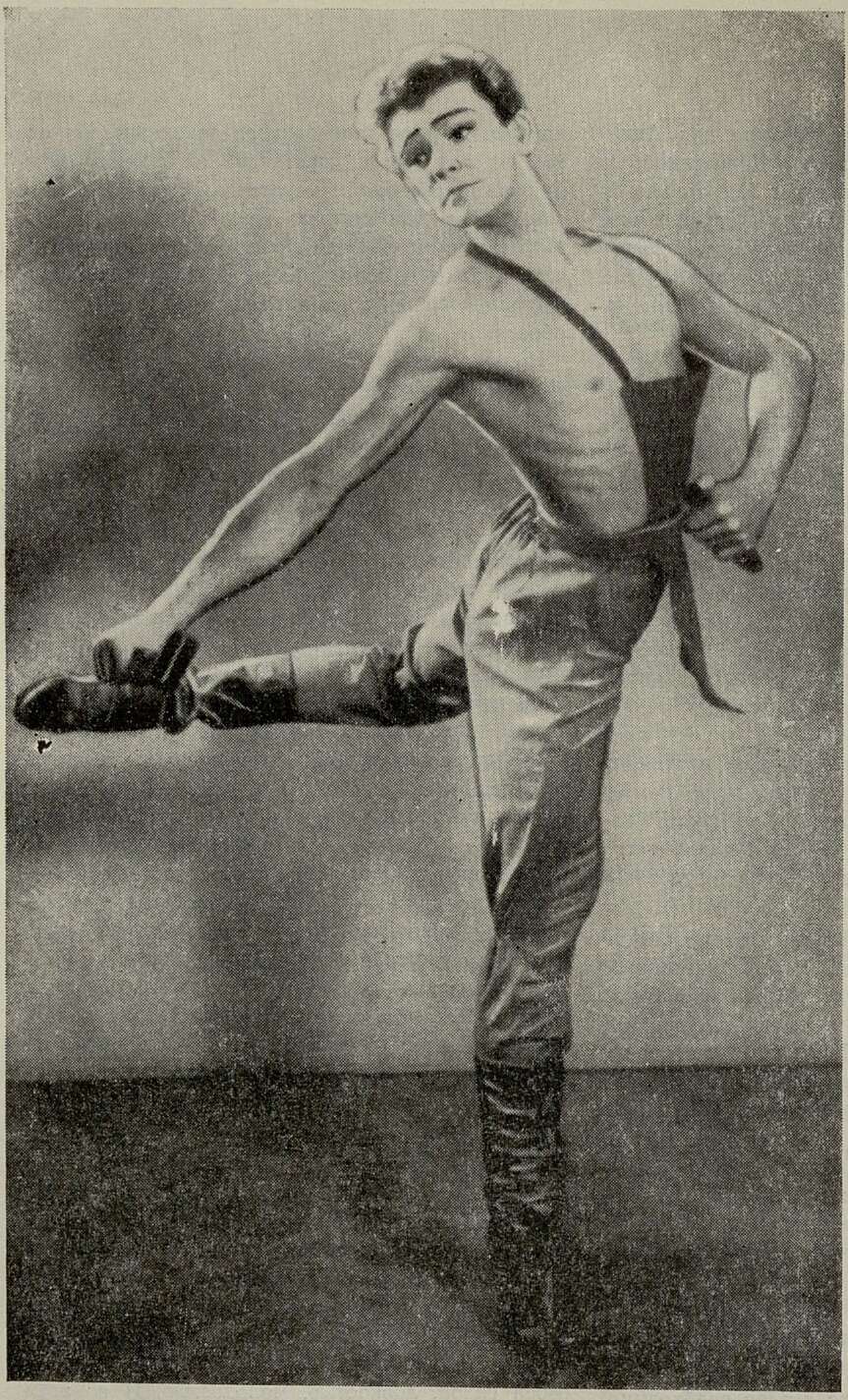

«Каменный цветок» С. Прокофьева

ция, что больше уже невозможно будет повторить этот чудесный каскад прыжков, верчений, задорных и легких взлетов, неожиданных, смелых ракурсов и поворотов.

Вот эта неожиданность, кажущаяся импровизационность танца Васильева — одна из существенных черт его индивидуальности. В таких русских партиях, как Данила в «Каменном цветке», Иванушка в «Коньке-горбунке», открылось, освободилось «естество» Васильева, обаяние его натуры. Был снят рыжий парик Джотто, наклейки, помогавшие создать хищный профиль трагического злодея, и мы увидели открытое, круглое, курносое лицо, озорные глаза, светлые взъерошенные волосы. Вместо бархатного колета — легкая широкая русская рубаха. Все это удивительно шло, удивительно пристало Васильеву. В этих партиях выявилась глубоко национальная, народная природа его дарования.

Партия Данилы в балете С. Прокофьева «Каменный цветок» (постановка Ю. Григоровича) технически необычайно трудна, она построена на почти беспрерывных взлетах, на сильных полетных движениях, прыжках, изобилует сложнейшими «головоломными» поддержками в дуэтах.

У Васильева все это выглядит как выражение неуемной фантазии художника, как воплощение творческого дерзания, вдохновенной смелости. Простота и доброта молодого деревенского парня здесь соединены с неистовой одержимостью, и самоотверженным порывом к творчеству.

Есть старое и грустное изречение: «Если бы юность умела, если бы старость могла!»

Когда смотришь Васильева в партии Данилы, невольно думаешь: как могуча может быть полная сил творческая юность, когда она «умеет»!

Партия Иванушки в балете Р. Щедрина «Конек-горбунок» (постановка А. Радунского) не

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151