ПО ГОРОДАМ И РЕСПУБЛИКАМ

Н. Шумская

Страницы живой летописи

Поезд приближался к Уфе. За окнами расстилались заснеженные поля, укрытые синим покрывалом морозного зимнего вечера. На душе было хорошо: волновало предстоящее свидание с друзьями, с краем, который стал уже близким и дорогим.

Невольно вставали в памяти прежние встречи с Башкирией: горячие дни подготовки к декаде национального искусства в Москве; симфонические концерты республиканского съезда композиторов; премьеры оперных и балетных спектаклей; выступления Ансамбля народного танца, различных самодеятельных коллективов. И за всем этим люди замечательной души, редкой природной одаренности. В сущности, судьбы деятелей башкирского искусства — живая летопись тех великих преобразований, которые произошли в жизни республики за годы советской власти.

В руках у меня изящно изданная книга, еще чуть пахнущая типографской краской. Мне удалось приобрести ее как раз перед поездкой. Это стихи башкирского поэта Г. Рамазанова. Читаю их одно за другим. Поэтические образы удивительно отвечают моим думам. В первом стихотворении мысли поэта обращены к Родине:

Так у нас везде заведено...

И страна, и сердце — заодно.

В этих строчках будто раскрывается смысл и цель жизни тружеников Башкирии: нефтяников и строителей «большой химии», шахтеров и земледельцев, их нерасторжимая связь с родной землей.

Однако поезд уже подходит к перрону... Выйдя на привокзальную площадь, мы сразу же включаемся в оживленный ритм города. На улицах Уфы людно, радужными огнями горят рекламы, у подъездов театров, кино, рабочих клубов много молодежи: разглядывают афиши, о чем-то спорят, смеются. Сразу видно, что скучать здесь не привыкли.

Ну а те, кто любит провести вечер в домашнем кругу, охотно включают в этот час свои радиоприемники и телевизоры.

Собрались в гостиной у телевизора и наши соседи по гостинице «Ак-Идель» («Река Белая»), и мы охотно присоединяемся к ним.

На голубом экране появляется эмблема Башкирского телевидения — силуэт отважного всадника в лисьей шапке и узорчатом кафтане. Это легендарный национальный герой, сподвижник Пугачева Салават Юлаев.

Народ сохранил в памяти множество песен и легенд о Салавате. С его именем издавна связывались лучшие мечты и надежды. И вот живое тому подтверждение: мы смотрим телевизионный репортаж из молодого индустриального центра Башкирии, города нефти и «большой химии», работающего для будущего нашей страны. Этому городу народ подарил гордое имя Салават. Мы смотрим и не перестаем восхищаться величием сооружений, созданных трудом советских людей, совершенством сложнейших механизмов. Трудно представить себе, что всего 45 лет назад здесь была пустынная степь, что жившие в этом краю люди не знали грамоты, не имели своей письменности.

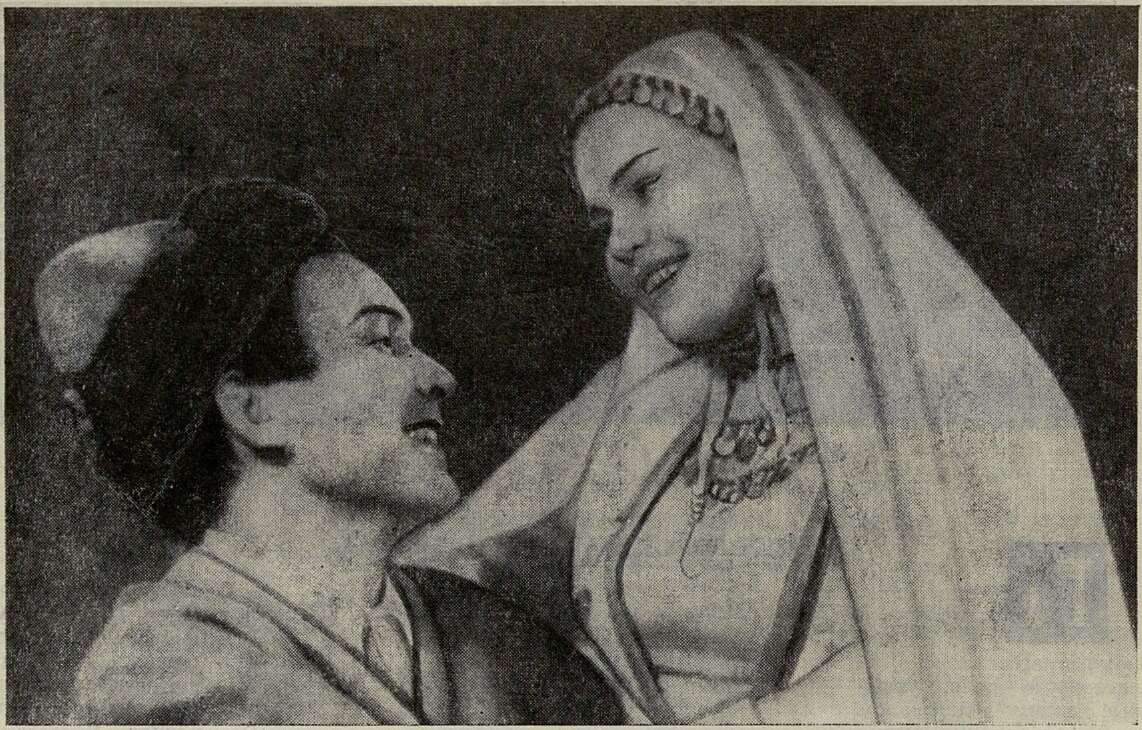

Шаура — С. Галимова, Акмурза — С. Хуснуяров

И, пожалуй, не меньшим чудом, чем строительство промышленных гигантов в тех местах, где некогда сражались за свободу своего народа славные конники Салавата, является сегодняшний расцвет башкирской национальной культуры. В частности музыкальной. Профессиональной. В республике трудится дружный отряд талантливых композиторов, авторов опер и балетов, кантат и симфоний, развернутых хоровых произведений, песен, романсов.

Далеко за пределами республики известны имена Хусаина Ахметова, Загира Исмагилова, Рауфа Муртазина, Наримана Сабитова. Все они не только композиторы, но и музыкально-общественные деятели, в их руках «ключи» музыкальной жизни родного края. X. Ахметов руководит филармонией, Н. Сабитов — дирижер оперного театра, а 3. Исмагилов сочетает творческую работу с большой государственной деятельностью: он председатель Верховного Совета родной республики. От босоногого мальчишки из глухой башкирской деревни до ведущего композитора и государственного деятеля — таков путь, пройденный 3. Исмагиловым, ровесником Октября.

На другой день после нашего приезда мы стали свидетелями радостного события: в Башкирском оперном театре состоялась премьера новой оперы 3. Исмагилова «Шаура» (на либретто Баязита Бикбая).

Композитор, как известно, не новичок в оперном жанре. Его дипломной работой в Московской консерватории была опера «Салават Юлаев». Затем появилась бытовая музыкальная комедия «Кодаса» («Свояченица»).

Если в «Салавате» башкирский народ обрисован композитором прежде всего как народ-воин, патриот, защитник своей страны, а в «Кодасе» раскрыт присущий ему юмор, оптимизм, то «Шаура»— это романтическая повесть о любви и верности, о душевной красоте башкирского народа, его моральной стойкости. Главные герои оперы, красавица Шаура и молодой джигит Акмурза, предпочитают погибнуть в борьбе за свою любовь, но не подчиниться воле жестокого тархана Кобэка!

Новое произведение родилось из песни. Вы удивлены? Как это из одной песни вдруг целая опера? Но ведь «Шаура» не единственный тому пример.

Вспомните первый башкирский национальный балет (который в Уфе ласково зовут «башкирским "Лебединым озером"»), поэтичную «Журавлиную песню», ведь и ее прообразом была популярная башкирская мелодия «Сынграу торна» («Поющий журавль»).

Столь же любима народом песня «Шаура». Она бытует во множестве вариантов. Драматург и композитор выбрали наиболее драматичный и содержательный и создали на его основе произведение, богатое яркими контрастами, отмеченное высокой романтикой. Музыка 3. Исмагилова, искренняя, свежая, обладает непосредственной силой эмоционального воздействия. Композитор свободно использует различные музыкально-драматургические средства, в частности, он умело пользуется тембровыми возможностями хора и оркестра (глубоко впечатляет, например, хор за сценой в эпизоде отчаяния Шауры), хорошо распределяет кульминации и т. д. В то же время музыка оперы — плоть от плоти народного музы-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151