диционные разделы; общий динамический ток захватывает всю часть, от начала и до конца. Уже сама экспозиция разработочна и динамична, а реприза перестает быть репризой в привычном значении и превращается в ярко выраженную репризу-разработку; ее кульминации оказываются даже экспрессивнее, чем вершины собственно разработки. Самобытен и самый характер репризы — одновременное изложение «в вертикали» того, что в экспозиции проводилось последовательно, одно за другим. В этом смысле синтетичность репризы драматургически особенно примечательна. Показательны также метаморфозы темы, проведение ее на секунду выше, что опять-таки типично для многих реприз драматических симфоний нашего времени, в том числе — Шостаковича (Десятая, первая часть).

Наконец, отметим, что наряду с «массированием» неустоя путем создания (главным образом в кульминациях) политональных или полиладовых комплексов огромную действенную драматургическую функцию — по контрасту — несут разделы ясной тональной определенности — f-moll'ная реприза и особенно а-moll'ная кода. Благодаря обострению контраста ладотональных средств они служат активным фактором симфонического развития образного конфликта. Наряду с этим свободная двенадцатизвуковая диатоника позволяет композитору, особенно в лирических эпизодах, создать гибкую и выразительную мелодическую линию, имеющую много общего с характером речевого высказывания.

Вторая часть, по замыслу автора, представляет собой реакцию героя на тревоги и горести, пережитые им в роковой «день гнева». Во вступлении, на фоне параллельных «пуччиниевских» аккордов (низкие струнные), валторны, а вслед за ними деревянные излагают короткий мотив — обращение «De profundis». Его завершает столь же лаконичная флейтовая «птичья» ритурнель в верхнем регистре — из нее родится будущая тема надежды. Начинается рассказ — лирическая исповедь, которую «поют» высокие виолончели; им откликаются флейты. Эти две линии, однако, не контрастируют, а лишь обогащают друг друга, усиливая общее лирическое настроение речи. Мелькают и иные, более короткие реплики других инструментов, но все в том же лирическом «ключе».

Неожиданно валторновая октава sforzando прерывает задушевную беседу. В низких регистрах появляются зловещие тени — интонации первой части... Контрабасы, контрафаготы и фортепиано marcato на больших септаккордах VI ступени провозглашают скорбную, ставшую уже почти траурной тему «De profundis».

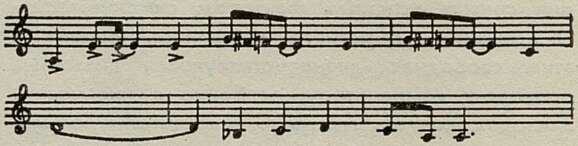

Пример

Она звучит как надгробная речь, сначала глухо — у валторн, тубы и струнных — в большом регистровом разрыве; затем ее — уже стреттно — интонируют тромбоны и туба. Звучание обостряется политональными наложениями натуральных звукорядов, экспрессивным «вдалбливанием» в верхнем регистре заключительного триольного оборота траурной темы.

Минорная реприза оказывается как бы вовлеченной в этот ритм медленного траурного шествия. Как ясно из дальнейшего проведения, она действительно синтетична: основная мелодия лирической исповеди почти непрерывно сочетается с темой «De profundis» среднего раздела, часто при этом в разных тональностях. Траурная, пафосная тема все активнее выходит на первый план, подготавливая повторение предрепризной кульминации, которая приводит ко второму вариантному проведению темы (флейты в высоком регистре); элементы funebre местами продолжают напоминать о себе, но постепенно, поднимаясь в верхние регистры, они теряют свою суровость, обретают лирический облик...

В этой просветленной атмосфере валторны, виолончели и английский рожок начинают свой нежный лирический разговор, и вновь звучит птичье щебетание: высокие деревянные интонируют свирельный наигрыш и начальную тему «De profundis», но на этот раз уже в светлом ми мажоре.

«К концу этой части я возобновил тему птички, — замечает композитор, — ясную мелодию голубя, от имени которого я и говорил... Это весточка голубя, оливковая ветвь, обещание мира, который она символизирует среди величайшего хаоса»...

Adagio — отстранение от событий «гневного дня». В проникновенном рассказе герой симфонии как бы поведал нам о самом сокровенном, что жило в его душе, что берег он как зеницу ока в годину суровых испытаний.

В середине части наплыв: оплакивание ли жертв военного смерча или явление призраков смерти — и, наконец, динамическая реприза, постепенно насыщаемая интонациями траурной темы. Два экспрессивных взлета, затем разряжающее заключение. Здесь опять заворковала

птичка — светлая песнь голубя мира: «Если это осталось в жизни, — говорит Онеггер, — значит, еще можно жить...»1

Такова образная логика второй части. Ее трехчастная форма в общем довольно традиционна, но следует отметить, во-первых, очень активную роль вторжения в репризу темы средней части, по существу даже здесь, в репризе, несущей главную драматургическую функцию: обе кульминации Adagio — перед репризой и перед вторым, вариантным проведением основной лирической темы (уже на «территории» самой репризы) — построены именно на траурно-суровой теме «De profundis» среднего раздела. Кроме того, большое значение вновь приобретает создание «злой фоники» с помощью политональных, бифункциональных средств, имитационного «массирования» и разряжающей тональной определенности — «чистой» диатоники в моменты успокоения и лирического раздумья.

Немало находок в динамической репризе: остроумные сдвиги экспозиционного материала, например появление параллельных аккордов у засурдиненных тромбонов и фортепиано, вклинение новых тактов в монологическую линию главной темы, многообразные контрапунктические объединения разнотональных тем экспозиции и средней части, приемы драматизации первой лирической темы и, наоборот (в конце репризы), приемы «лиризации» суровой траурной темы среднего раздела. Заметим попутно, что многое в трактовке инструментов оркестра, в активной и своеобразной роли в нем фортепиано2, цимбал, в использовании политональных и полифонических (имитации, обращения) эффектов живо напоминает творческий опыт И. Стравинского.

Финал симфонии вновь возвращает нас в атмосферу первой части, суровую и мрачную, тревожную и угнетающую. Однако здесь есть и существенное различие. Если содержание первой части связано с налетевшей бурей, — возможно, с военным смерчем, принесшим столько несчастья человеку, то в заключительном Andante (темп тоже показателен!) — скорее ощущение подневолья, постоянно, неизбежно преследующего человека. «Человек в жизненном ярме» — так хотелось бы охарактеризовать содержание финала.

Первая тема — своеобразный, причудливый, зловещий марш. «Я изобрел тяжеловесный марш, для которого умышленно подобрал идиотическую тему, — говорил композитор. — Это марш роботов». Он неуклюже топчется вокруг одних и тех же нот, словно тупо повторяющих одно и то же: «война, милитаризм, постепенное превращение человека в раба, слепого и глухого» (Онеггер).

Фортепиано и цимбалы мерно отстукивают басовую основу; контрабасы и бас-кларнет ведут тупой, назойливый мотив — неизменные ходы на уменьшенную терцию: вверх — вниз, вниз — вверх. Тот же круг совершают секундой выше фагот и контрафагот и дальше — уже большими септаккордами — медные (туба и валторны)1.

После небольшой «интерлюдии» тема еще раз проводится — уже политонально — у труб и низкого дерева. Марш захватывает еще более высокий регистр, но все время сохраняет лейтритм и «встречность» внутреннего движения. Главная тема вступает у валторн. Она выдержана в ритме того же марша и также замкнута на тоническом звуке (фригийский a-moll), создавая ощущение кругового движения.

Пример

Характерно, что в сопровождении, акцентирующем ту же мерную поступь, все время слышны альтерированные звуки, как бы обволакивающие пульсирующие вертикали вязью диссонирующих призвуков; тема еще раз повторяется, и затем у альтов и виолончелей вступает побочная партия, точнее, вторая тема большого Rondo, в форме которого написана вся часть.

Общий характер главной партии, рефрена большого Rondo, чем-то напоминает «Быдло» Мусоргского. То же тяжелое и мерное движение с накладывающейся на него «круговой» темой. То же ощущение подневольного марша, совершаемого запряженными в страшную и крепкую упряжку.

Вторая тема (виолончели), по замыслу автора, «защитная реакция человека». Она ближайшая родственница лирических раздумий второй части, но более импульсивна. Ей контрапунктирует интонационно близкая тема альтов.

_________

1 Примечательна общность этого музыкального образа Онеггера со знаменитой голубкой Пикассо.

2 Почти полное игнорирование певучего, кантиленного звучания фортепиано, смешение его с низкими струнными, обильное интонирование им сложных, бифункциональных аккордов и т. п.

1 Здесь нет точного повтора, и в конце симметрично расходящееся движение доходит до квинты.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151