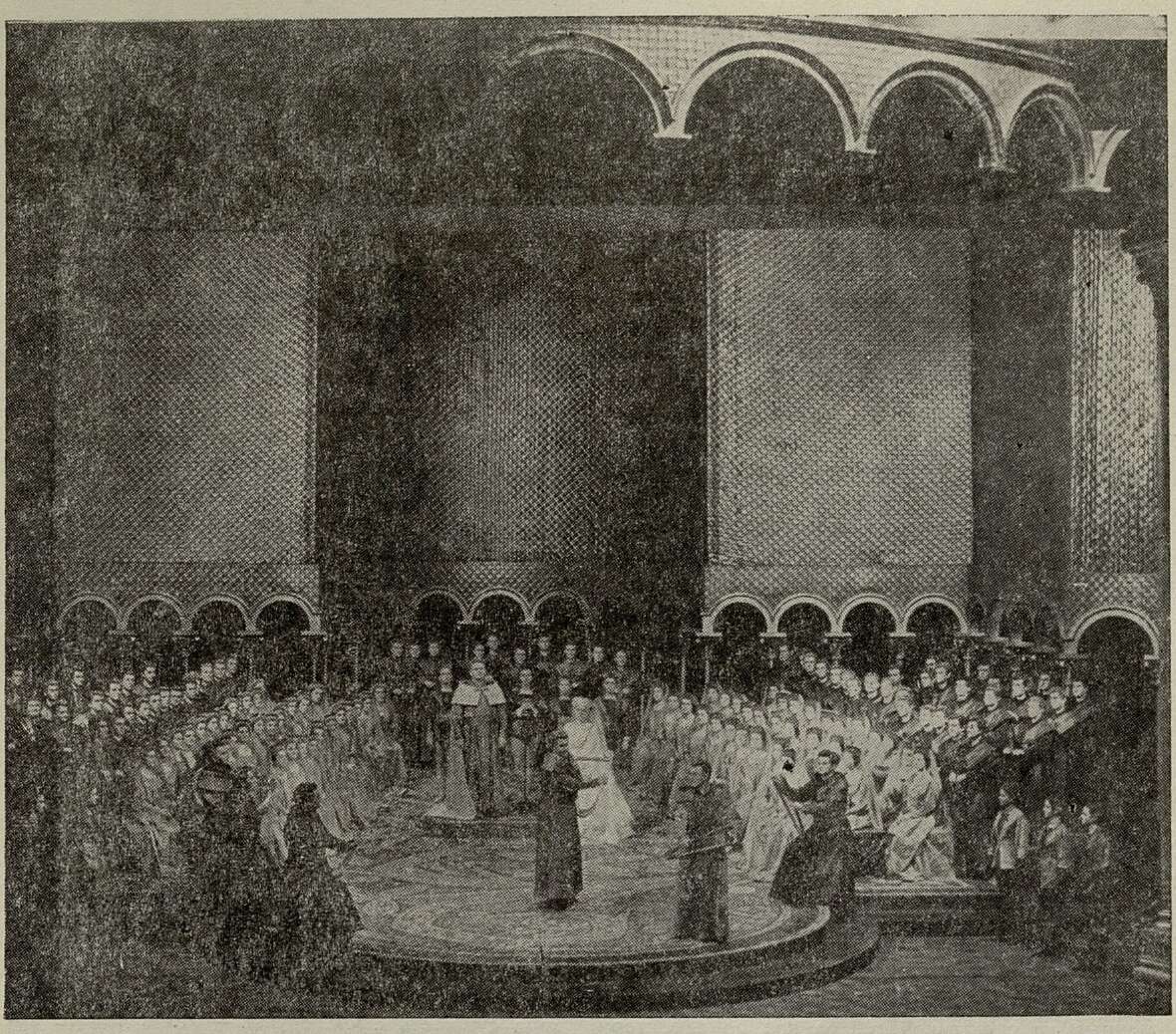

«Тангейзер» P. Вагнера. Сцена состязания певцов

Особый интерес представляли вагнеровские спектакли — «Тангейзер» в постановке Эриха Александра Виндса и под управлением Хейнца Фрике и «Нюрнбергские мастера пения» (тот же режиссер; дирижер — Артур Апельт). По принципам режиссерского решения оба спектакля во многом могут быть сопоставлены друг с другом. И тут и там главное внимание направлено на выявление грандиозных масштабов «романтических эпопей» Вагнера, на акцентировку его гигантского авторского «слухомера». В особенности в «Нюрнбергских мастерах пения» — спектакле, длящемся свыше четырех часов.

Достигается это тем, что индивидуальные и массовые сцены поставлены в прямо противоположной манере. Первые концертны и статуарны; вторые активно действенны. Этим подчеркивается «крупная контрастность» эмоциональных и характеристических пластов музыки. Результат получается разительный. Чем больше утомляют сценические длинноты, заставляющие зрителей целиком превращаться в слушателей, тем свежее и интереснее воспринимаются последующие динамичные массовки. Это в особенности относится к заключительным картинам каждого акта оперы.

Не все мне показалось бесспорным в трактовке партитуры «Тангейзера» дирижером Хейнцом Фрике. В начальном хорале увертюры у деревянных инструментов недоставало напевности; не было должной выравненности соотношений звучности между репризным «медным» проведением того же хорала и «всплесками» скрипок, служащими ему своего рода «образным противо-

сложением»; моментами излишне акцентировались тремоло литавр в tutti. И тем не менее в спектакле были по-настоящему вдохновенно проведенные сцены (например, вся картина состязания певцов). Что касается трактовки «Мейстерзингеров» дирижером Артуром Апельтом, то она была весьма убеждающей, соединяя в себе величавую эпичность, сочный юмор и проникновенную лирику.

«Голосовая палитра» вокалистов в целом соответствовала повышенным требованиям к силе и компактности певческого звука, предъявляемым вагнеровскими партитурами. В «Тангейзере» следует выделить исполнителя заглавной роли Эрнста Грубера, Елизавету Розе (Елизавета), Рудольфа Йедличка (Вольфрам) и Мартина Ритцмана (Вальтер). В «Мейстерзингерах» — Антонина Зворка — превосходного Ханса Закса, Рейнера Зюсса, характерная манера пения и игры которого как нельзя лучше подошла к роли Бекмессера, Рут Кёплингер (Ева Погнер) и Эриха Витте (Вальтер фон Штольцинг), несколько, однако, «перенапрягавшегося» в тисках постоянно высокой тесситуры своей партии.

В обоих спектаклях высокой оценки заслуживает хор, обладающий многокрасочной выразительной звучностью как в хорально-гомофонной, так и в полифонической фактуре, отчетливой коллективной дикцией, подвижностью и инициативой сценического поведения (хормейстер — Зигфрид Фёлькель).

«История солдата» Стравинского и «Семь смертных грехов мещанства» Курта Вейля, идущие в один вечер, пожалуй, наиболее современные из спектаклей театра как по характеру самих произведений, так и по их постановочному решению. Очень непринужденно и весело разыграна пантомима Стравинского (постановка Хейнца Рюккерта; балетмейстер — Клаус Шульц). Слева на авансцене помещается чтец, с нарочитой прозаичностью комментирующий действие. Справа расположен маленький инструментальный ансамбль — главное «действующее лицо» музыкально-сценического повествования: скрипка (Эгон Морбитцер), кларнет (Ханс Химмлер), труба (Хельмут Штурм), фагот (Херберт Хейльман), тромбон (Альфред Пидве), контрабас (Ханс Рихтер) и ударник (Вальтер Тиис). Во главе ансамбля стоит выдающийся дирижер, сдержанно-темпераментный, умный и волевой художник Херберт Кегель.

Между всеми участниками спектакля, по воле постановщика, установлены какие-то веселые интимные отношения: они переглядываются, обмениваются знаками, улыбками, репликами.

Но если музыкальное содержание «Истории солдата» сохранило свое своеобразие, то сценическая сторона пьесы во многом выглядит сейчас устарелой. И это давало себя знать, несмотря на мастерство исполнителей ролей солдата (Ханс-Петер Минетти), принцессы (Ильза Уртиг) и черта (Рольф Людвиг).

Произведение Вейля, написанное на текст Брехта, можно назвать балетом лишь условно. Это синтетический спектакль, включающий в себя элементы не только оперы, балета, пантомимы и скетча, но также и кинематографа. В каждой из семи картин, разоблачающих человеческие пороки — лень, гордыню, злость, обжорство, извращенность, жадность и зависть, — действуют различные группы персонажей. Фабульной нитью, объединяющей все эти эпизоды, являются злоключения двух сестер-близнецов — Анны-первой и Анны-второй, странствующих вместе с членами семьи из картины в картину.

Несмотря на изобретательность, проявленную режиссером и хореографом Гритой Кретке, находчивое оформление Пауля Пиловского, обыгрывающее несколько «сценических плоскостей» (помосты на сцене), несмотря на неоспоримую талантливость многих исполнителей, — от спектакля все же остается ощущение эклектичности и некоторой претенциозности. Чувствуется, что он явно не в стиле театра.

*

Зато где экспериментальность составляет самую сущность стиля труппы — это в Театре комической оперы. Великолепна в этом отношении опера-памфлет безвременно погибшего чешского композитора Роберта Курка «Похождения бравого солдата Швейка». Этот остросовременный, политически заостренный спектакль следовало бы показать советскому зрителю. Правда, музыка оперы не представляет самодовлеющей художественной ценности, но она по-настоящему театральна, остро характеристична, подчас иллюстративна, сатирически обличительна и не только активно участвует в действии, но сплошь и рядом сама направляет его.

Постановщик Иоахим Херц создал буффонаду-эпопею из 23 картин; она смотрится с неослабеваемым интересом. Двухэтажная сцена и движущиеся щиты вместо занавеса позволяют быстрое переключение сценических кадров. Неистощимая режиссерская выдумка преподносит все новые и новые эффекты. Радиоконферансы, кинотитры, обыгрывание натуральных

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151