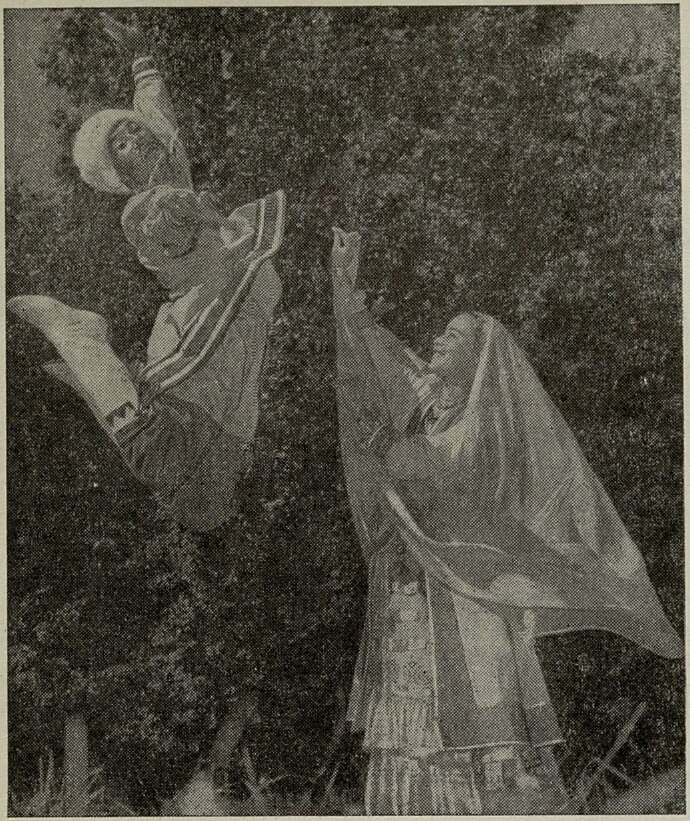

Солисты Башкирского ансамбля X. Зубайдуллин и Р. Хазеева в танце «Дружба»

то первых национальных балетов, создателе Ансамбля народного танца.

Этот человек буквально одержим искусством. Его наблюдательность и неистощимая фантазия постоянно подсказывают ему новые темы для увлекательных сюжетных композиций, герои которых — наши современники.

Свойственное Гаскарову умение воспринимать мир взглядом художника сказывается во всем. Послушайте, как он развертывает перед собеседником план нового танца, или делится впечатлениями от прочитанной книги, или образно рассказывает о зарубежной поездке, и вы поймете: перед вами человек самобытный, талантливый, обладающий острым чувством юмора, подлинный артист в самом высоком смысле этого слова.

А как он слышит музыку! Как отзывается в своих композициях на каждый изгиб мелодии, на любую ритмическую деталь! Над танцем он всегда работает вместе с композитором, причем выбирает себе в соавторы только людей, превосходно чувствующих фольклор, знающих особенности народного национального характера. Гаскарову нужна музыка, которая способна не только вдохновить его, но и воодушевить танцоров. Поэтому музыкальное сопровождение танцев в ансамбле всегда радует яркостью мелодий, высоким вкусом. В жизни Гаскаров добр и отзывчив, готов в трудную минуту всякому прийти на помощь, в работе — требователен и строг. Сказывается профессиональное воспитание, которое он получил в Хореографическом училище при Большом театре Союза ССР.

Зато как радуется Файзи Адгамович успеху своих питомцев, как гордится их достижениями, их творческим ростом!

Ансамбль часто бывает в гастрольных поездках, много разъезжает по родной республике. Нередко его концерты как бы состоят из двух отделений: сначала свое искусство демонстрируют гости, артисты ансамбля, а затем хозяева, участники местной самодеятельности. Так профессиональное и народное искусство взаимно обогащают друг друга, так постепенно стираются грани между ними, зарождаются первые ростки коммунистической культуры будущего.

Башкирский народ богат талантами. Эстафету от старшего поколения принимают юные певцы, музыканты, танцоры. Им будет легче, ведь профессиональное обучение они начинают с детства.

Много радостных впечатлений оставляет знакомство с лучшими достижениями музыкальной культуры Башкирии. Наверное, поэтому так хочется закончить этот скромный очерк стихами. И вновь я заглядываю в белый маленький томик. Что же подскажет мне Рамазанов? Вот они, нужные слова:

Для дружбы, товарищи,

Нету преград,

Где б ни были мы, все равно

Одна у нас цель.

Слышишь голос мой, брат?

И дело, и счастье — одно!

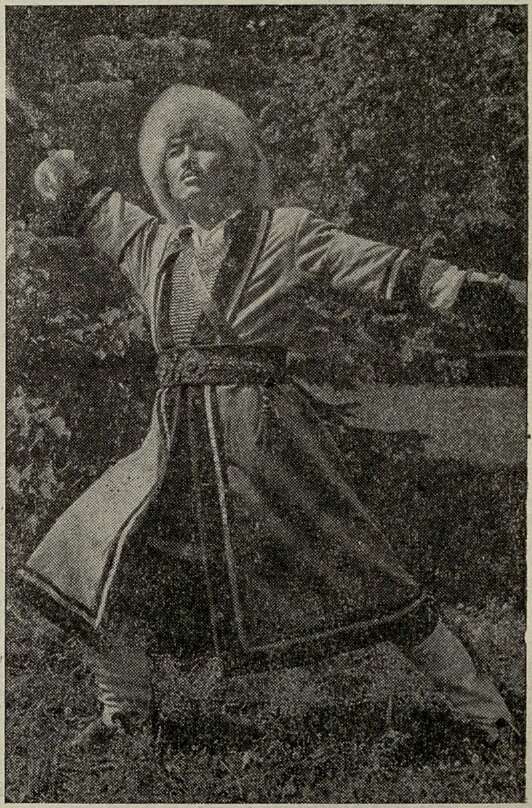

X. Зубайдуллин исполняет «Танец башкирского воина»

К ПРОБЛЕМАМ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

Б. Ярустовский

«Военные» симфонии Онеггера

Третья симфония А. Онеггера была закончена уже после войны, но создавалась она в мрачные годы оккупации, когда сапоги гитлеровцев еще топтали галльскую землю. Не случайно общая атмосфера симфонии постоянно напоминает о военном лихолетье. Сказались здесь, как видно, и особенности впечатлительной психики композитора, его мировоззрения, далекого от оптимизма. Будущее, на которое большинство окружающих смотрело в отблесках победных фейерверков 1945 года, отнюдь не представлялось Онеггеру столь светлым. Он не принадлежал к тем, кто отождествлял конец войны с началом счастливой эры человечества. Напротив, по его мнению, закончилась лишь одна глава в истории человеческого несчастья, и, быть может, не самая страшная...

Каковы пути человечества после войны? Как выйти из созданного ею хаоса? Должен ли человек, как говорил композитор, вновь впрягаться в упряжку жизни, которая приведет его вскоре к новой войне? В чем истинная свобода человека? Таков круг философских вопросов, поставленных Онеггером в своей новой симфонии.

«Литургическая симфония» (написанная по заказу рабочего музыкального общества «За Швейцарию»), как и обычно, состоит из трех частей, обозначенных программными заголовками, взятыми из католической мессы: 1) «Dies irae» («День гнева»), 2) «De profundis claraavi» («Из бездны взываю»), 3) «Dona nobis расеш» («Даруй нам мир!»). Названия играют роль лишь эпиграфов, акцентирующих содержание основных образов каждой части симфонии.

Это вновь образы войны и мира, показанные в широком философском плане — как силы, угне-

_________

Окончание, Начало см. в журнале «Советская музыка», № 1, 1964 год.

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151