тающие человека и отнимающие у него надежду на будущее; обычные для Онеггера мотивы религиозной морали, трактуемые в общеэтическом плане. «Я хотел бы в этом произведении выразить протест современного человечества против нашествия варваризма, глупости, против страданий, против бюрократической машины, которой нас душили в течение нескольких лет...», — так излагал идею симфонии сам автор.

Круг ее образов, а отчасти и сама драматургия сказались близкими и к «Жанне д'Арк» и в особенности к «Крикам мира» (тот же образ человека, полоненного жестокой действительностью, пытающегося вырваться из железной клетки, взывающего о помощи и обретающего наконец слабую надежду на избавление). «Она рисует, — писал Онеггер, — очень точно две стороны моего характера; с одной стороны, большой пессимизм, с другой — горячую жажду лучшего».

О содержании симфонии он говорил так: «Первая часть — катастрофа, в которой мы живем; вторая — нечто вроде внутренней скорби по поводу существующего порядка; третья часть — восстание против глупости, которая затопляет мир...»

*

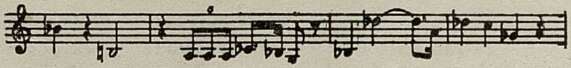

Allegro первой части («Dies irae») сразу вводит слушателя в атмосферу активного действия. Откуда-то из глубины все настойчивее, сильнее, выше вздымаются оркестровые «волны» струнных и деревянных. Среди этого смятения возникает первая тема. Она внутренне контрастна, с размашистыми скачками, чередующимися с псалмодией и паузами, с противопоставлением различных ритмических группировок:

Пример

Обилие острых, угловатых интервалов — уменьшенные октавы и квинты, малые ноны — общее «поветрие» музыки XX века; оно, очевидно, связано с антиромантическими тенденциями и, в частности, с отказом от песенно-вокальной стихии, на смену которой приходят острая интервалика возбужденной речи, интонации жеста и движений, чисто инструментальная мелодическая стихия. И вместе с тем одна из двух наиболее ярких попевок главной темы находится в явно родственных связях с типичным импульсивным романтическим оборотом.

Динамичная экспозиция главной темы еще не закончена. После проведения ее энергичного второго мотива (у низких деревянных) вторгается контрастная фактура: встречное линеарное движение в узком диапазоне, двойными чистыми квинтами и далее секстами (струнные и деревянные), которое перемежается с грозными октавами нисходящих басов. Они «откликнутся» позднее — в коде. Этот новый элемент можно считать связующей партией.

В фактуре изложения и характере образности этого раздела немало общего с токкатой Восьмой симфонии Шостаковича: то же аскетичное, механическое басовое остинато, те же «катастрофические» рывки сверху с акцентированных звуков1. В кульминации движение «срывается»: струнные и затем деревянные из вершинных лагают длинную «легатную» тему побочной партии. Это лирический речитатив, сопровождаемый резко акцентированными, вначале бифункциональными аккордами-«кляксами», а затем восходящими паузированными ходами (позднее из них сформируется остинато начала третьей части). Тему побочной партии нельзя отнести к мелодическим откровениям композитора.

В процессе ее развития перебрасываемые из голоса в голос экспрессивные речитативы, подкрепляемые «вьюжными» хроматическими встречными пассажами деревянных, все больше приближаются по общему характеру к изложению темы главной партии и естественно приводят к связующей. В более развитом виде (с синкопами) она замыкает (теперь уже в роли заключительной партии) всю экспозицию.

Разработку начинают глухие трели низких валторн, к ним присоединяются трели других духовых, образуя острые диссонирующие интервалы, затем трубы «задыхающимися» ритмическими фигурками как бы имитируют дробь барабанов. На этом тревожном фоне, где каждый элемент буквально «врезается» в слух, то у одних, то у других инструментов возникают отдельные «разорванные» элементы главной темы: уменьшенные нисходящие октавы у тромбонов, малотерцовый оборот и «восходящий» квартовый предыкт у струнных, малые ноны у засурдиненных валторн и т. д. Эта «разбросанная по партитуре» главная тема перемежается «вьюжными» пассажами вступительной темы.

В дальнейшем развитии разработки отдельные элементы обоих мотивов главной партии соеди-

_________

1 Восьмая симфония Шостаковича была исполнена в Париже в марте 1946 года, а рукописная партитура была прислана французским музыкантам несколькими месяцами раньше. Не исключено, что Онеггер был знаком с ней в период сочинения своей симфонии. Но скорее здесь совпадение образных элементов.

няются друг с другом то в виде сплавов — по горизонтали, то контрапунктически — по вертикали. Общая восходящая экспрессивная волна, вновь «опираемая» на хроматические встречные звукоряды струнных, создающие эффект диссонирующей вибрации, приводит к репризе.

Таким образом, реприза является в то же время и кульминацией разработки. По своему характеру она синтетична: все три элемента главной темы, излагавшиеся в экспозиции последовательно, здесь проводятся — по вертикали — одновременно, тремя «этажами». Все это создает, по сравнению с экспозицией, насыщенное, но, пожалуй, более «субъективное» звучание. Побочную партию виолончели и валторны исполняют на малую секунду выше. Мотив заключительной партии проводится почти tutti, создавая очень насыщенную ткань с элементами полиладовости.

Постепенное свертывание звучности приводит к коде. Низкая медь (тромбоны и туба), флейта и английский рожок вводят новую важную тему в натуральном a-molle — будущий светлый «щебечущий» мотив финала; здесь, в коде первой части, он звучит еще совсем по-иному — в двойном увеличении и низких регистрах, тяжело и сдержанно, «по-средневековому», в гнетущей атмосфере суровых враждебных сил, на фоне тех октавных басовых ходов, что уже звучали в связующей партии.

Содержание первой части полностью оправдывает свой эпиграф. Это действительно «катастрофа», «день гнева», обрушившийся на героя и закруживший его в жестоком смерче.

Лирический «позитивный» тематизм, к сожалению, здесь не особенно ярок, хотя вновь заслуживает внимания характерная речитативность побочной партии, создающая выразительный эффект трепетного «высказывания» героя — его реакции на события.

Интересна реприза — своеобразная кульминация «переживания»; в ней особенно становится ясным, что импульсивная главная тема также субъективна: она рисует героя в состоянии смятения, перед лицом страшной и грозной опасности; лирические темы непрерывно экспонируются в атмосфере грозы, мрачных остинатных образов и тревожных сигналов. Лишь в самом конце первой части наиболее эпическая из «позитивных» тем зажигает пока еще туманные и тусклые зарницы отдаленной надежды.

В трактовке традиционных форм и средств Онеггер идет в фарватере века: сонатное Allegro лишь в самых общих контурах сохраняет тра-

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151