И, как это уже не раз бывало в развитии симфонии, почти тотчас же появляются тревожные «спутники» темы, создающие ту атмосферу «сопротивления», преодоления препятствий, которая всегда стимулирует развитие лирического образа. Все это уже наши «знакомые»: валторновая «круговая» тема, «вьюжные» короткие мотивы из вступления к первой части и, наконец, низвергающиеся, глиссандирующие «рывки» деревянных из главной партии той же первой части симфонии. Здесь они принимают более экспрессивный облик, во-первых, за счет замены хроматически нисходящих звукорядов глиссандирующими (по двадцати четырем хроматическим звукам), во-вторых, за счет масштабного уплотнения их в процессе развития. И опять на память приходит токката Восьмой симфонии Шостаковича...

Вновь вступает марш «роботов». Новое в нем — появление в других голосах коротких реплик, то акцентирующих напряженность, трудность подневольной поступи, то имитирующих жалобы современных рабов, тянущих лямку. Особого внимания заслуживает вплетение темы, близкой главному лирическому образу Adagio.

Тема «марша роботов» возникает у медной группы в своем классическом виде — с акцентированными звуками и встречным «внутренним» движением. Все тяжелей и мощнее его грозная поступь. Регистр повышается. У струнных появляется вторая «защитная тема», получающая здесь значительное развитие. Она приводит к небольшому (десятитактному) лирическому, но напряженному разделу, излагающему еще раз тему, близкую к главной партии, после чего в третий — и последний — раз вступает «марш роботов». В отличие от предыдущих проведений здесь уже нет места лирическим образам. Глиссандирующие импульсивные «рывки» деревянных перемежаются с восходящими грозными ходами медных и бурными ostinato струнных. Последний бешеный «накат» врывается в главную кульминацию — словно раздается общий крик: «на помощь!».

Тринадцать вершинных тактов части (да и всей симфонии в целом) представляют троекратное чередование сложного «кричащего» политонального комплекса (шесть аккордов оркестрового tutti) и главного мотива темы «марша роботов». Тема «подневольного человека» как бы разрывается на части аккордами-«криками», призывами о помощи1...

Сразу же после истеричной кульминации наступает оцепенение, тишина. И «из тишины» постепенно возникает нечто лирическое, нежное, «небесное». Устанавливается ясный и прочный Cis-dur. Первые скрипки и виолончель solo возносят вверх, словно боясь расплескать, торжественную, светлую песнь. И вот где-то в партитурном «поднебесье» снова заворковал голубь мира — вступил знакомый нам свирельный наигрыш, а следом, сплетаясь с ним, нежная тема «De profundis»...

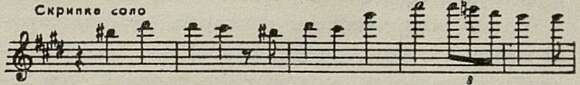

Пример

Третья часть симфонии менее пестра, чем первое Allegro, в ней все подчинено центральному образу — «маршу роботов». Его три последовательно прогрессирующих наплыва со все более мощным обрастанием темами-спутниками приводят к центральной кульминации: «Спасите наши души!» И как ответ возникает надежда, вновь где-то на горизонте вспыхивают далекие зарницы, щебечут птицы... Это, разумеется, еще не победа человека, еще не освобождение из неволи, но это словно та точка душевной опоры, которая так нужна человеку, чтобы выдержать все, прежде чем окончательно освободиться от оков капиталистической «цивилизации».

И в этой части, да и во всей симфонии, впечатляют приемы эстетического обличения — подчеркнутая механистичность, повторяемость одной и той же ритмической формулы. Есть что-то общее между «идиотическими» темами «марша роботов» и нашествия из Седьмой — Ленинградской — симфонии! Выразительны и приемы: разнообразные фонические аккордовые комплексы, или политональные наложения, или окутывание вертикалей знакомой темы вязью диссонирующих призвуков! И все это действует в контрастном сочетании, с подчеркнутой определенностью тональной окраски моментов разряжения и покоя.

В Третьей симфонии налицо тенденция к монотематизму цикла. Об этом говорит хотя бы огромное драматургическое значение противопоставления тем Adagio в финале, или, наоборот, преемственность ряда «злых» его тем с первым Allegro, или же сквозная идейная роль свирельного «птичьего» наигрыша — этого своеобразного музыкального «голубя мира». Не случайно им заканчивается каждая из частей цикла.

Помимо изобретательной драматургической «перекраски» тем (например, лирическо-траурной темы «De profundis»), глубоко впечатляют

_________

1 Примерно так же строит кульминации в драматических первых частях Восьмой и Десятой симфоний Шостакович — на кульминационном проведении главной темы, «разрываемой» экспрессивными вклинениями.

мастерские приемы их развития в контрастной интонационной атмосфере (вспомним лирические темы в зловещем «окружении» образов первой и третьей частей симфонии). Немало общего с другими симфонистами-современниками и в изложении самих лирических тем. Они почти всегда противопоставлены злой механистичности отрицательных образов своим жизненным трепетом, наполненностью гибкими речевыми интонациями. Такие темы напоминают речь нервного, импульсивного человека, вначале эмоционально реагирующего в споре и постепенно сникающего.

Третья симфония, как и вторая, демонстрирует огромную роль реприз-разработок, синтетической репризности, кодовых построений, приобретающих порой большую драматургическую значимость, чем собственно разработки. Это также важнейшая отличительная черта современного симфонического мышления.

*

Попробуем сделать из вышеизложенного некоторые общие выводы.

Обе симфонии трехчастны. В обеих ясно ощущается принцип кругового, «спирального» развития: финалы возвращают в атмосферу первой части; порой в них появляются и темы первого Allegro (Третья симфония). Вторые части — лирические оазисы, хотя в средних разделах обоих Adagio мы и чувствуем наплывы агрессивных сил первых частей. Образный строй Второй симфонии, видимо, более органично связан с событиями и атмосферой войны, хотя и не ограничивается ими. В Третьей же симфонии если образы войны и проступают достаточно ясно в первой части, то в финале антигуманистическое начало обобщено более широко — как порабощение человека условиями жизни, ее «бюрократией, варваризмами, принуждением». Именно поэтому Онеггер и нашел для него своеобразную форму — медленный «марш роботов», шествие «людей в упряжке».

Характерно, что финалы обеих симфоний воплощены, казалось бы, в традиционной жанровой форме: тарантелла и марш, но в отличие от симфоний XIX века такая форма финалов не противопоставлена всему циклу характерностью своего танцевального движения. Она и не дает, как во многих симфониях романтиков, противопоставления атмосферы народного праздника и драматического облика героя. Новое в ней — внутренняя противоречивость образности, способность «сдвигаться» в иной мир — мир злой гротесковости. Заметим здесь же, что маршевое движение вообще — не только в финале Третьей симфонии — воплощает агрессивную, антигуманистическую силу. Это традиции классики — напомним, например, в русской опере марши Черномора, Олоферна, половецкий и другие, — но, сравнивая эти примеры с современностью, отчетливо ощущаешь и различие: если марш в классике — целостный жанровый номер-обобщение, то в симфонии XX века — гораздо более опосредованное обобщение, с многосоставностью образа и лишь общим характером самого маршевого движения.

В симфониях Онеггера огромное драматургическое значение приобретают просветленные, «олириченные» коды. Именно в заключения циклов Онеггер вводит необычные средства: во Второй симфонии — трубу solo, новый и необычный материал (хорал-гимн), в Третьей — свирельное воркование «голубя мира», которое последовательно заключает каждую часть цикла, а в финале приобретает программное значение. Тем самым в обоих циклах Онеггер почти одинаково трактует идею своих произведений: «в страшном, суровом мире человеческой жизни еще вспыхивают зарницы надежды на лучшее будущее». Во Второй симфонии эта общая идея конкретизируется предвосхищением будущей победы над темными силами войны, в Третьей же она звучит более неопределенно и туманно, как напоминание о том светлом, что еще осталось для человека на земле.

Эти просветления безусловно связаны с двумя началами: природой и религией. Как уже говорилось, религиозные образы трактуются композитором достаточно широко, не узко догматически, но они ясно присутствуют и в заключительном хорале-гимне Второй и в торжественно светлых мелодических линиях Третьей симфоний. Программное их значение несомненно — об этом свидетельствует и драматургическое положение, занимаемое ими в цикле, и эстетическое наполнение их. Они противопоставлены образам войны, антигуманистическому началу не как борющиеся силы, а как контрастное начало, якобы несущее радость и надежду человеку. Композитор нигде не конкретизирует конфликтные силы, столкнувшиеся в войне, не показывает и батальных эпизодов как их поединок. Война воплощается им как обобщенное явление человеческого несчастья. Лишь звуки тревожных сигналов, вскриков, маршей привносят в симфонию элемент военной атмосферы (первые части обеих симфоний). Но в конкретных условиях антифашистской борьбы силы, связанные с церковью, играли подчас какую-то положительную роль,

-

Содержание

-

Увеличить

-

Как книга

-

Как текст

-

Сетка

Содержание

- Содержание 4

- «Идет, гудет Зеленый Шум» 5

- Воспитывать мировоззрение! 10

- Поздравляем с днем женщин! 11

- Вместо вступления 16

- Восхождение 26

- Молодые силы Казахстана 33

- Творчество, отмеченное поиском 36

- Онегин — Георг Отс 45

- Голос слушателей 49

- О двух важных принципах художественного воздействия 51

- Мысли вслух 59

- Заботы оперного композитора 61

- Заметки хореографа 66

- Мясковский и современность 68

- К 125-летию со дня рождения М. П. Мусоргского 79

- Величайший русский художник 80

- Два варианта «Женитьбы» 83

- Еще о Рихтере 92

- Танцует Владимир Васильев 96

- Школа, репертуар, инструменты 103

- Имени Лонг и Тибо 105

- Верди, Брамс 106

- Киргизские музыканты 107

- Звучит музыка Кодая 109

- В Колонном зале 110

- Новое в программах 110

- Письмо из Киева 112

- Неоправдавшиеся надежды 115

- Страницы живой летописи 117

- «Военные» симфонии Онеггера 122

- Берлинский дневник 131

- Верность народному гению 138

- Труды и дни Мусоргского 140

- Впервые о Зилоти 143

- Пути американской музыки 145

- Нотография 149

- Хроника 151